Tausende Menschen wurden bei der „Polenaktion“ 1938 deportiert – ein Testlauf für die Novemberpogrome. Eine Ausstellung erzählt von den Schicksalen.

„Wird den Anfängen nicht gewehrt“Ausstellung in Siegburg erzählt von Deportierten der „Polenaktion“

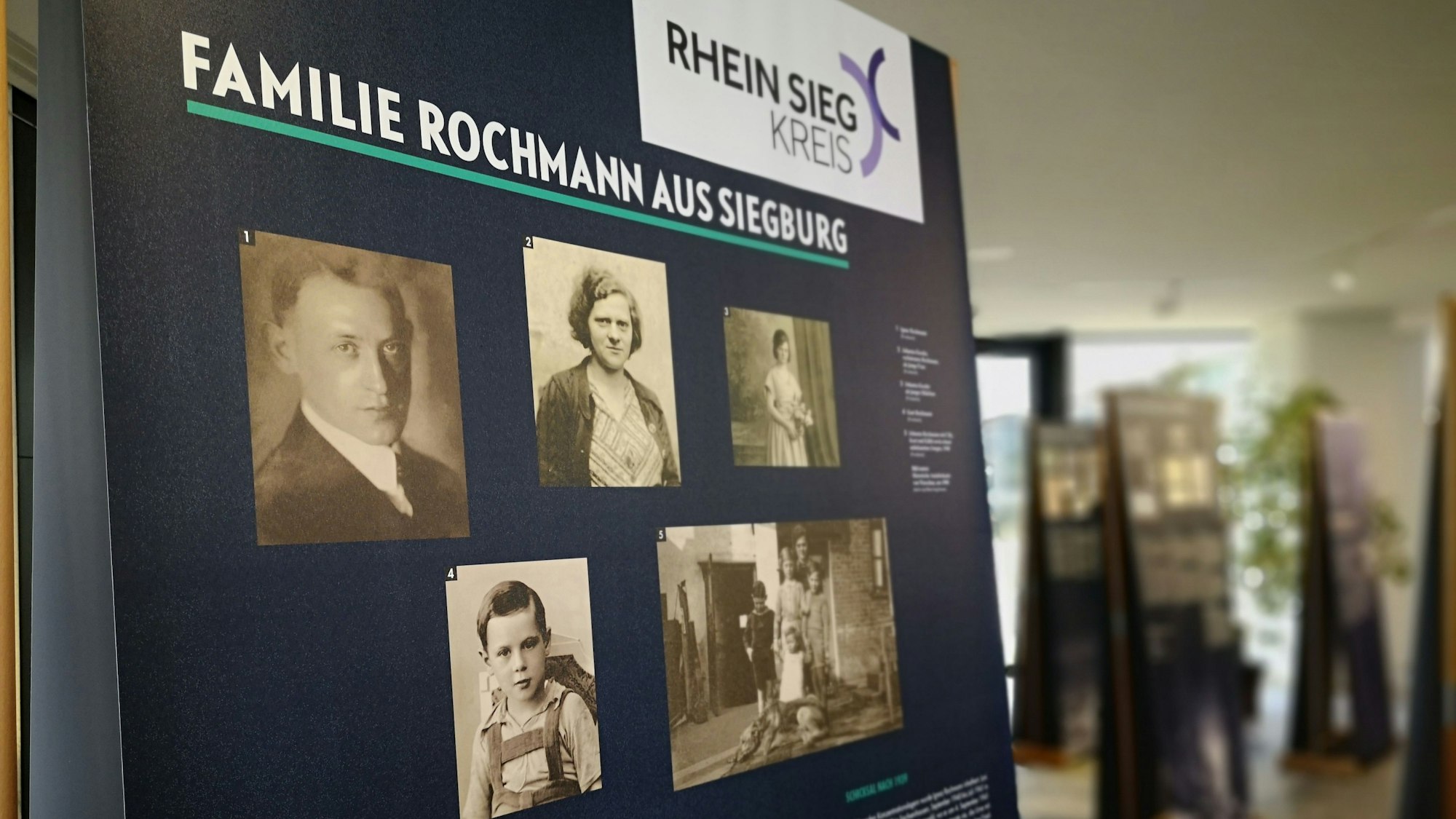

Die Wanderausstelllung Ausgewiesen! Die Geschichte der Polenaktion zeigt auch Siegburger Schicksale.

Copyright: Anica Tischler

„Die Polenaktion war die erste Massendeportation jüdischer Menschen in Deutschland“, sagt Dano Himmelrath, Vorsitzender des Kultur- und Sportausschusses im Rhein-Sieg-Kreis, und deutet dabei auf die zahlreichen Stand-Tafeln, die im Foyer des Siegburger Kreishauses aufgestellt sind und Geschichte erzählen.

Über Nacht wurden im Oktober 1938 plötzlich rund 17.000 jüdische Menschen, die aus Polen nach Deutschland eingewandert waren, verhaftet und ohne Verfahren ausgewiesen. „Sie wurden an die polnische Grenze gebracht und mussten Deutschland verlassen.“

Die Tafeln gehören zur Wanderausstellung „Ausgewiesen! Die Geschichte der Polenaktion“, die im April für drei Wochen in Siegburg Halt macht. Sie erzählt, was Betroffenen der Polenaktion bei der Ausweisung passiert ist. Auch Personen aus Siegburg wurden Opfer der Vertreibung. Ihre persönlichen Geschichten haben Mitarbeitende des Kreisarchivs in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Gedenkstätte Landjuden an der Sieg und mit einem Projekt der Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Alleestraße in der Wanderausstellung ergänzt und zum Leben erweckt.

Alles zum Thema Westdeutscher Rundfunk

- Lit.Cologne Thees Uhlmann in Köln - warum das richtig gute Literatur ist

- Neues Programm Kölner Kabarettist Jürgen Becker tritt mit „Deine Disco“ in Kerpen auf

- Cecelia Ahern bei der lit.Cologne: Autorin verlässt ihre Komfortzone mit neuem spannenden Roman

- Jazz als Schulfach Stadtgymnasium Porz nimmt Swing in den Lehrplan auf

- Hip-Hop auf der lit.Cologne Smudo und Thomas D sprechen in Köln über die Kunst hinter Songtexten

- „Das Leben fing im Sommer an“ Christoph Kramer zeigt sich in seinem ersten Roman als zerbrechlicher Teenager

- „Massive Polizeigewalt“ Rechtsradikale ziehen mitten durch Essen – Gegendemonstranten äußern scharfe Kritik

Geschichts-AG aus Siegburg gestaltet Graphic Novel zu Vertriebenen

Betroffen von der „Polenaktion“ war unter anderem die Siegburger Familie Rochmann. Der Vater der Familie, Ignaz Rochmann, der in der Kaiserstraße 14 ein Geschäft für Tabak, Zigarren, Seifen und Lederwaren geführt hatte, fiel am 4. September 1941 als erste Siegburger dem Nationalsozialismus zum Opfer. Er wurde im Konzentrationslager Buchenwald ermordet. Auch seine Frau Johanna und die drei Kinder Zilly, Edith und Kurt, wurden getötet. Ihre Geschichte lässt sich jedoch nicht genau zurückverfolgen.

Johanne Rochmann mit ihren drei Kindern und einem unbekannten Jungen.

Copyright: Anica Tischler

Die Teilnehmenden der Geschichts-AG im Gymnasium Alleestraße erarbeiteten in viermonatiger Gemeinschaftsarbeit eine Graphic Novel für die WDR-App „Stolpersteine“, um das Schicksal der Familie darzustellen. „Es war super spannend, aber teilweise auch sehr erschreckend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen“, sagt die 14-jährige Anne Apitz.

Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Graphic Novel zur Ausstellung. Dieses Bild beschäftigt sich mit dem Gedenkstein für die Familie Rochmann.

Copyright: Anica Tischler

„Vor allem, weil man sieht, was auch Kinder damals schon alles erleiden mussten.“ Auch ihre Mitschüler sehen das ähnlich. „Ich fand die Familie Rochmann sehr mutig“, betont Emilia Teichmann. „Die Familie traute sich, nach der Ausweisung zurückzukommen. Und wurde dann ja schließlich auch getötet.“

Die Polenaktion war ein Test, um zu sehen, wie weit man ohne rechtliche Grundlage gehen kann.

Die Ausstellung befasst sich neben den Siegburger Familien Rochmann und Pick im größeren Rahmen mit der „Polenaktion“. Es geht um ihre Hintergründe und ihre Folgen. Und: die direkte Verbindung zu den Novemberpogromen von 1938. „Die Polenaktion war ein Test, um zu sehen, wie weit man ohne rechtliche Grundlage gehen kann“, sagt Marek Głuszko zur Ausstellungseröffnung. Er ist Generalkonsul der Republik Polen in Köln. Und auch heute würden die Europäer wieder getestet, sagt er. Durch den Aggressor in der Ukraine. „Hier wird ebenso getestet, wie viele Menschen man töten kann, während die Öffentlichkeit zusieht.“

Allerdings hätten auch damals die Menschen nicht einfach nur zugesehen, sie halfen den Betroffenen. „Es heißt oft, die Deportierten erwartete an der Grenze nur Not und Kälte. Doch das stimmt nur teilweise“, sagt Głuszko. „In kürzester Zeit lief in Polen die Hilfe für die Ausgewiesenen an, berichten Zeitzeugen. Die Einwohner am Grenzdorf versorgten die Menschen mit Decken und kochten Suppe. Auch nahmen viele Einheimische die Vertriebenen bei sich zu Hause auf.“

Das sei eine außergewöhnliche Reaktion gewesen, so Głuszko, denn auch in Polen habe zu der Zeit schon Antisemitismus geherrscht. Doch es sei unverzichtbar gewesen. Denn die Menschen müssten sich immer wieder ins Gedächtnis rufen: „Das Recht stirbt wie die Freiheit: in Zentimetern. Und wird nicht den Anfängen gewehrt, gibt es später kein Halten mehr.“ Eine Mahnung, die auch gerade heute nicht unbeachtet bleiben dürfe.

Die Ausstellung „Ausgewiesen! Die Geschichte der Polenaktion“ ist bis zum 22. April im Foyer des Kreishauses, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, zu sehen.