Autokonzerne wie Porsche und VW planen, mehr in Verbrenner zu investieren, während EU-Emissionsziele unter Druck geraten.

Debatte um AusstiegGibt es ein Comeback für die totgesagten Verbrenner?

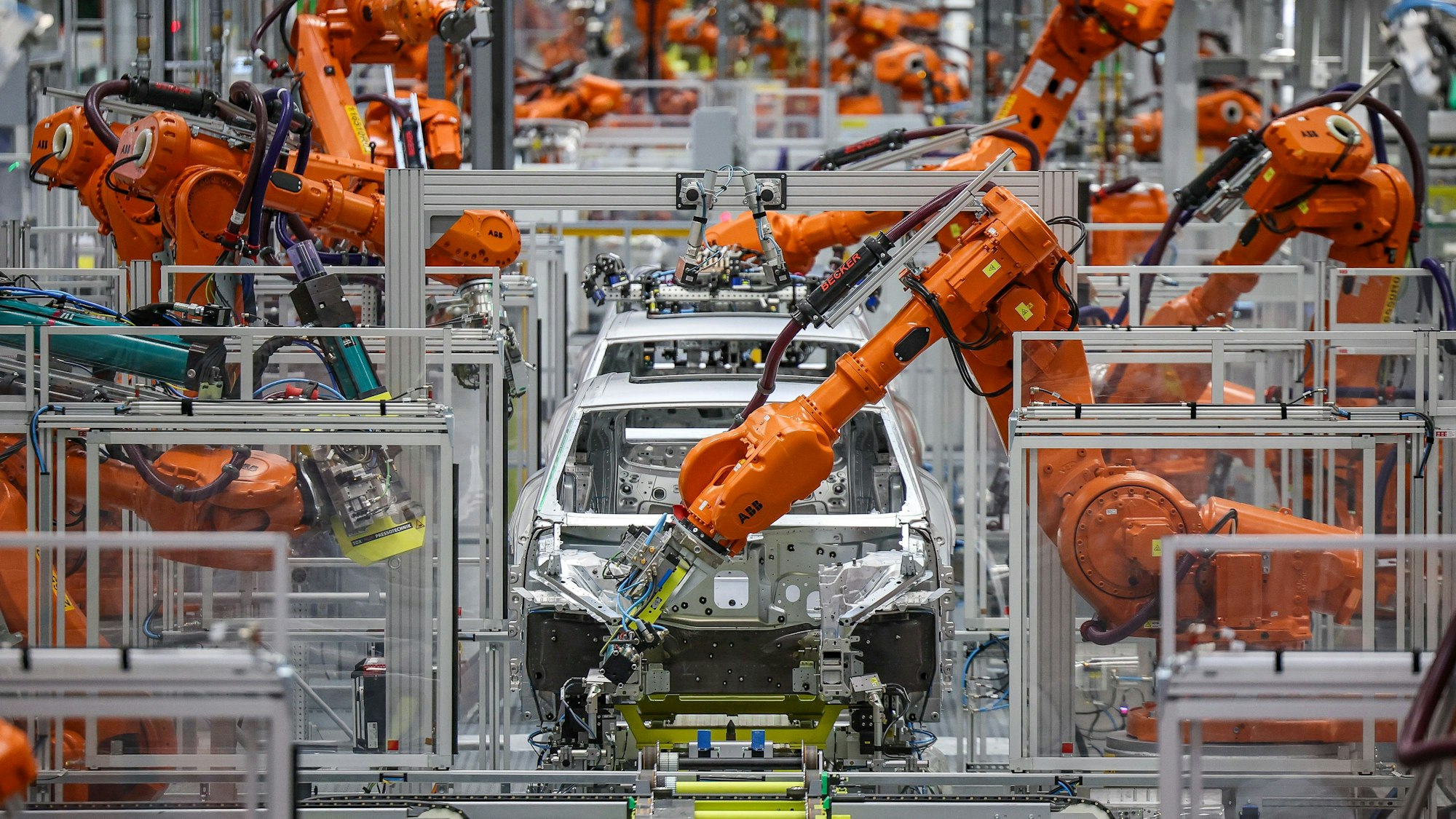

Produktion des vollelektrischen Porsche Macan in Leipzig: Der Edel-Autobauer will nun doch länger auch Verbrennermodelle bauen.

Copyright: dpa

Die Debatte ums „Verbrenner-Aus“ ist in der EU zur Chefsache geworden: In diesen Tagen startete Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit Wirtschaftsvertretern den angekündigten Zukunftsdialog, mit dem die schwächelnde Autobranche wieder in die Spur gebracht werden soll. Bis zum 5. März soll ein Aktionsplan stehen. Und just in diese Tage platzt die Ankündigung von Porsche, künftig wieder mehr auf Verbrennermodelle setzen zu wollen.

Das zeitliche Zusammentreffen mag ein Zufall sein; aber längst ist klar, dass es in Brüssel nicht nur darum geht, wie man den kriselnden Autobauern die drohenden CO2-Strafzahlungen ersparen könnte. Auch die Ausgestaltung des „Verbrenner-Aus“, also der EU-Vorgabe, nach der ab 2035 nur noch emissionsfrei betriebene Neuwagen verkauft werden dürfen, steht zur Debatte. Seit längerem trommeln Europas Konservative gegen den EU-Beschluss. Und nicht nur Porsche, auch andere Hersteller erhöhen mit entsprechenden Ankündigungen den Druck.

Berichte: Auch VW und Audi wollen zurückrudern

Auch bei der Konzernmutter VW sowie bei Audi scheinen die Uhren neu gestellt zu werden. Das „Handelsblatt“ meldet unter Berufung auf Insider, in Wolfsburg werde in Erwägung gezogen, Verkaufsschlager wie den Golf oder den Tiguan doch länger zu produzieren, nämlich bis 2035 – was der Konzern offiziell nicht bestätigt. Ein solches Vorgehen würde formal zwar nicht an den Grundfesten des EU-Beschlusses rütteln, aber ein Signal setzen. Eigentlich hatte Volkswagen sich auf die Fahne geschrieben, bis 2033 in Europa rein elektrisch unterwegs zu sein. Auch Porsche wollte bis 2030 einen E-Auto-Anteil von 80 Prozent erreichen.

Alles zum Thema Europäische Union

- Erste Therapie in Europa EU-Kommission lässt Wirkstoff Lecanemab gegen Alzheimer zu

- EU-Reform zu Flugausfällen „Gravierender Rückschritt für Fluggäste“

- Rundschau-Debatte des Tages Wie helfen die EU-Milliarden dem Nahen Osten?

- Schwemme wegen Zollkonflikt Verbraucherschutz warnt vor gefährlichen chinesischen Produkte

- Handelskonflikt mit USA Präsident Xi wirbt um Zusammenarbeit mit EU

- So erkennen Sie gute Haltung Eier ohne Tierquälerei - worauf Sie achten können

- China mit Gegenzöllen Trump verkündet 90-Tage-Zollpause – Börsenkurse steigen

Noch im vergangenen Frühjahr, als sich die tiefe Delle bei den E-Auto-Verkäufen abzuzeichnen begann, stellte VW- und Porsche-Chef Oliver Blume klar, von einer Rücknahme des „Verbrenner-Aus“ nichts zu halten. Man solle nicht „bei jedem Gegenwind alles wieder infrage“ stellen, sagte Blume damals. Aber bereits im Juni, als die Zahlen weiter in den Keller rutschten, riss VW das Ruder ein Stück weit herum: Von 180 Milliarden Euro, die Volkswagen in die Fahrzeugentwicklung stecken wollte, sollten nun bis 2028 wieder 60 Milliarden in die Verbrennertechnik fließen.

Mercedes will mehr in Verbrenner investieren

Auch Mercedes, das bis zum Ende des Jahrzehnts nur noch Stromer im Portfolio haben wollte, kündigte seinerzeit mehr Investitionen in die Verbrennertechnik an. BMW-Chef Oliver Zipse pochte ohnehin stets darauf, auch nach 2035 Verbrenner für die Weltmärkte bauen zu wollen. Der US-Autobauer Ford hat sein Ziel, bis 2030 in Europa nur noch Stromer anzubieten, ebenfalls längst aufgeweicht. Und nun Porsche: Von den 800 Millionen Euro an Investitionsmitteln soll ein Teil in neue Verbrenner- und Plug-in-Hybridmodelle fließen, das Geld soll unter anderem durch den angekündigten Stellenabbau verfügbar gemacht werden.

Die Gründe für das allgemeine Umschwenken liegen auf der Hand: Elektroautos verkaufen sich nicht so gut wie erhofft. Stattdessen sind es vor allem Hybridfahrzeuge, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Auf zwei verkaufte E-Autos kam 2024 immerhin schon ein Plug-in-Hybrid – Tendenz steigend; und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in den wichtigen Märkten China und USA.

Plug-in-Hybride auf dem Vormarsch

Geht es nach der Branche, soll dieser Fahrzeugtyp auch im EU-Emissionsregelwerk eine stärkere Rolle spielen. Der „Spiegel“ berichtet aus Brüsseler Verhandlungskreisen, dass darüber nachgedacht werde. Eigentlich waren Plug-in-Hybride, die sowohl über einen E-Antrieb als auch über einen Verbrennermotor verfügen, von der EU emissionstechnisch schlechter eingestuft worden. Denn sie werden weit häufiger im Sprit- als im Strombetrieb genutzt – und bringen klimatechnisch wenig.

Verkaufstechnisch dafür mittelfristig um so mehr. Porsche nennt die Entwicklung neuer Hybride als Investitionsschwerpunkt, auch VW erweitert sein Angebot in diesem Segment: Der demnächst in die Autohäuser kommende Tayron ist auch als Plug-in-Hybrid zu haben, nicht aber als E-Variante. Und auch die Option, E-Modelle mit Range Extendern – also kleinem Zusatz-Verbrenner – anzubieten, behält sich der Konzern offen. Selbst der Elektrogigant BYD kündigte an, für Europa mehr Hybrid-Modelle anbieten zu wollen.

Den Zielkorridor 2035 stellt die Branche bislang zwar nicht offen infrage. Klar ist aber: Die von der EU für 2030 vorgesehene nächste Stufe bei den Emissionsreduktionen wird mit mehr Verbrennermodellen nicht zu halten sein. Und damit auch das Ziel einer klimaneutralen EU bis 2050, Kernelement des „Green Deals“, den von der Leyen zur großen Agenda ihrer Amtszeit gemacht hat. Und den sie nun gegen ihre eigene Partei verteidigen muss. Die konservative EVP-Fraktion im Europäischen Parlament hat gerade erst ein Positionspapier vorgelegt, in dem es heißt: „Das für 2035 geplante Verbot von Verbrennungsmotoren sollte rückgängig gemacht werden, um Technologieneutralität zu gewährleisten.“