Wolffsohn engagierte sich intensiv für Zionismus, gründete wichtige Organisationen und reiste mit Herzl 1898 nach Jerusalem, um kaiserliche Unterstützung zu suchen.

Spurensuche zu David WolffsohnAls Köln zum vorübergehenden Zentrum des Zionismus wurde

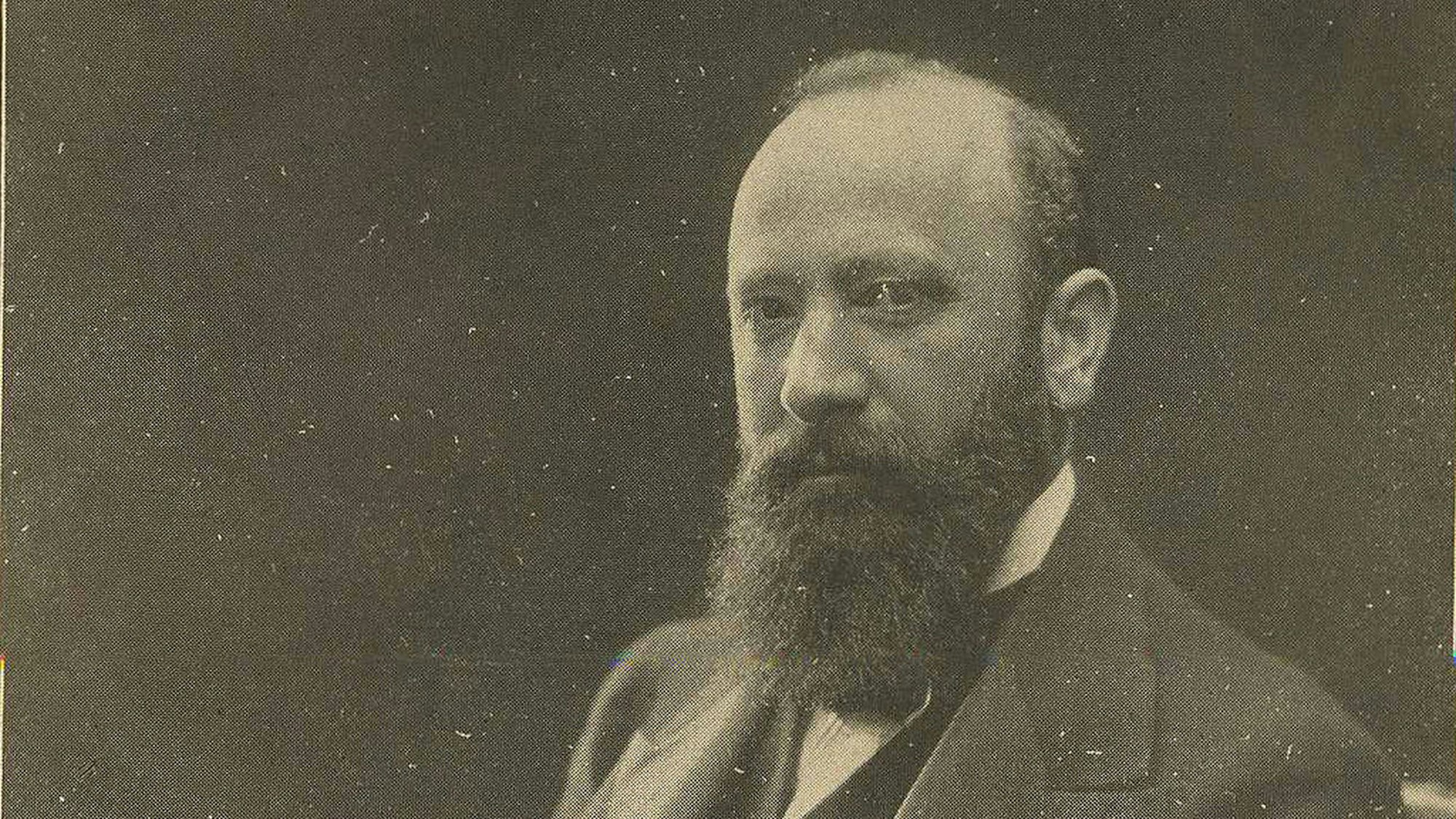

David Wolffsohn

Copyright: Wikicommons

David Wolffsohn fühlte sich sofort mit dem jungen Rechtsanwalt Max Bodenheimer auf einer Wellenlänge. Kennengelernt hatten sich die beiden, als Bodenheimer 1892 einen Vortrag beim Kölner Verein für jüdische Geschichte und Literatur hielt. Bei einer Diskussion sprang Bodenheimer dieser, wie er schrieb, „Herr von gewinnendem Äußeren“ zur Seite, der „mit Geschick und dem Rüstzeug der jüdischen Quellen den Gegnern zu Leibe rückte“. Sie kamen ins Gespräch und schnell auf gemeinsame Nenner. „So entstand der deutsche Zionismus“, schrieb Bodenheimer später über ihr Kennenlernen, in dessen Folge Köln zum vorübergehenden Zentrum des Zionismus wurde.

Der in Litauen geborene David Wolffsohn hatte sich gemeinsam mit seiner Frau Fanny 1888 in Köln in der ersten Etage der Friedensstraße 19 niedergelassen, um fortan in der Bayenstraße 39 bis 47 die wirtschaftlich überaus erfolgreiche Holzhandlung „Bernstein & Wolffsohn“ zu betreiben. Er hatte ebenso wie der 1890 nach Köln gezogene Bodenheimer genug von all den Anfeindungen und Ausgrenzungen wegen ihrer jüdischen Herkunft. Und beide hatten die Hoffnung aufgegeben, dass sich irgendetwas bessern würden, wenn die Juden nur versuchten, sich möglichst unauffällig zu verhalten und anzupassen.

Wolffsohns Anfänge in Köln: Ein neues Leben abseits von Anfeindungen

Deshalb war David Wolffsohn sofort wie elektrisiert, als Bodenheimer skizzierte, wie er die Probleme der Juden lösen wollte: ein eigener jüdischer Staat. „Der zionistische Gedanke war das Erzeugnis einer plötzlichen Eingebung. Er war wie ein Licht, das plötzlich in meinem Innern auftauchte“, schreibt Bodenheimer in seiner Autobiografie. „Mir war wie einem Sklaven, dem sich plötzlich der Weg zur Freiheit öffnet, wie einem Gefangenen, der durch ein Wunder das Werkzeug findet, seine Ketten zu zerbrechen.“ Ein jüdischer Staat war für Bodenheimer und Wolffsohn weniger ein religiöses Anliegen. Sie trieb mehr die verzweifelte Sehnsucht nach einem politischen Umfeld ohne Anfeindungen, wo die Juden keine verfolgte Minderheit wären.

Alles zum Thema Kölner Ringe

- Gehobene Küche nach türkischer Art Das neue Restaurant „Zadem Privé“ verbindet Tradition und Moderne

- Unglück am Abend überschattet ruhige Weiberfastnacht Person am Hansaring von Zug überrollt und gestorben

- Fahndungsfotos 16-Jähriger stellt sich nach Explosion vor Kölner Disko „Vanity“

- Fußgänger und Radfahrer Erster Anlauf für zwei neue Rheinbrücken in Köln

- Köln-Hansaring Pulheimer zieht Waffe bei Streit um Parkplatz

- Prozess in Köln Bewährung nach tödlichem Unfall mit Seniorin am Salierring

- Nach Schüssen auf den Ringen Kölner Polizei sucht nach geflüchtetem Security-Mitarbeiter

Gemeinsam initiierten sie 1894 die Gründung des „Vereins behufs Förderung der jüdischen Ackerbaukolonien in Syrien und Palästina“ und der „National-Jüdischen Vereinigung in Köln“. Zentrum war die Kanzlei von Bodenheimer, zunächst am Hohenzollernring 18, dann in der Richmodstraße 6, wo heute eine Gedenkplatte auf dem Boden zu finden ist.

Theodor Herzl als neuer Verbündeter

Einen Seelenverwandten fanden Bodenheimer und Wolffsohn, als sie das 1896 erschienene Buch „Der Judenstaat“ lasen. Wolffsohn reiste umgehend zu dessen Autor Theodor Herzl nach Wien. Man verstand sich prächtig, und als Herzl die Leitung der zionistischen Bewegung übernahm, wurde Wolffsohn sein wohl engster Mitstreiter.

Dabei war damals noch nicht wirklich klar, wo der Judenstaat entstehen sollte und ob er nicht eher ein geschütztes Territorium wäre. Über Uganda als Standort wurde nachgedacht, bevor man sich doch auf das damals unter osmanischer Regentschaft stehende Palästina einigte. Gemeinsam mit Wolffsohn und Bodenheimer reiste Herzl 1898 nach Jerusalem, um dort Kaiser Wilhelm II. auf dessen Nahostreise zu treffen und ihm die Idee eines deutschen Protektorats in Palästina schmackhaft zu machen. Das war zwar wenig von Erfolg gekrönt. Dafür gilt diese Reise, unternommen letztlich von Privatleuten ohne nennenswertes Netzwerk, als Beginn einer Art von zionistischer Außenpolitik, die Wolffsohn bei zahlreichen anderen Reisen weiterbetrieb.

Auswirkung bis heute hat aber vor allem ein anderer Vorschlag Wolffsohns. Anlass war der erste Zionistenkongress 1897 in Basel. „Unter den vielen Problemen, die mich damals beschäftigten, war eines, das in gewisser Weise das Wesen des jüdischen Problems in sich barg: Welche Flagge würde in der Kongresshalle hängen?“, erläutert Wolffsohn selbst. „Da durchfuhr mich eine Idee: Wir haben eine Flagge – und die ist blau und weiß. Der Tallit, den wir um uns wickeln, wenn wir beten: das ist unser Symbol. Lass uns diesen Tallit hervornehmen und vor den Augen Israels und aller Völker entrollen! Also bestellte ich eine blauweiße Flagge, auf die der Davidstern gezeichnet wäre. Und so entstand die Nationalflagge, die über der Kongresshalle wehte.“ Die dem Tallit, dem jüdischen Gebetsmantel, nachempfundene Flagge, die Wolffsohn vorgeschlagen hatte, wurde 1948 zur Flagge des Staates Israel.

Macht keinen Unsinn, während ich tot bin.

Dann aber starb Theodor Herzls 1904 mit gerade einmal 44 Jahren. Drei Wochen vor seinem Tod hatte er Wolffsohn noch geschrieben: „Macht keinen Unsinn, während ich tot bin.“ Nun hielt Wolffsohn nicht nur Herzls Grabrede. Er war auch sein Testamentsvollstrecker und Vormund seiner drei Kinder. Und obwohl er sich lange sträubte, wurde er auch sein Nachfolger als Präsident der Zionistischen Weltorganisation. Deren Büro sowie angeschlossener Institutionen verlegte er dann auch in den Karolingerring 31 nach Köln – obwohl die jüdische Bevölkerung in der Domstadt dem Zionismus eher skeptisch gegenüberstand. Viele hatten Bedenken, allein das Projekt sei doch Wasser auf den Mühlen der Antisemiten und deren Behauptung, die Juden seien ein Volk und nicht nur eine Religionsgemeinschaft.

1911 trat Wolffsohn als Präsident der zionistischen Organisation zurück. Er war nicht nur der politischen Ränke innerhalb der zionistischen Bewegung überdrüssig. Er war auch gesundheitlich angeschlagen. Mit dem Machtwechsel wanderte auch deren Zentrale von Köln nach Berlin ab.

Wolffsohn verstarb mit nur 59 Jahren am 15. September 1914 in Bad Homburg, auf der Rückreise von einer Kur in der Schweiz. „Das jüdische Volk hat einen seiner großen Führer verloren, einen Mann, dessen Namen Hunderttausende in allen Weltteilen mit Ehrfurcht und Hoffnung genannt und gesegnet haben“, annoncierte das Aktions-Komitee der Zionistischen Organisation. „Der Jüdische Nationalfonds, die Jüdische Kolonialbank und ihre Tochterinstitute verdanken seiner tatkräftigen Mitwirkung ihre Entstehung, seiner Arbeitskraft und Hingabe ihre Blüte.“

Eigentlich hatte Wolffsohn Köln verlassen wollen und in der Nähe von Jaffa bereits ein Grundstück erworben. Und in Palästina wollte er auch begraben werden. Stattdessen wurde für Freitag, den 18. September 1914, vormittags um 11 Uhr ins Kölner Haus des Verstorbenen, Sachsenring 26, gebeten. Von da aus ging es zum jüdischen Friedhof in Deutz, wo Wolffsohn neben seiner zwei Jahre zuvor mit nur 53 Jahren an einem Schlaganfall verstorbenen Frau Fanny beerdigt wurde.

Nach Jerusalem schaffte es zunächst allein Wolffsohns Erbe. Die 1930 auf dem Skopus-Berg in Jerusalem eröffnete Jüdische Nationalbibliothek wurde aus dem Nachlass des kinderlos Verstorbenen finanziert. 1952 jedoch, nachdem der Staat Israel gegründet worden war, wurden die sterblichen Überreste von ihm und seiner Frau nach Jerusalem überführt, wo sie auf dem Herzlberg beigesetzt wurden. Wolffsohns Grabstein aber steht immer noch auf dem jüdischen Friedhof von Deutz.