Ein Bündnis aus Union und SPD nach der Bundestagswahl – das erscheint vielen Beobachtern derzeit am wahrscheinlichsten. Die Vorbereitungen dafür haben in den Parteizentralen längst begonnen. Doch es gibt mindestens einen großen Knackpunkt.

Rundschau-Debatte des TagesWoran könnte eine Große Koalition scheitern?

Wahlplakaten für die Bundestagswahl 2025 der Kanzlerkandidaten der SPD Olaf Scholz und der CDU Friedrich Merz

Copyright: IMAGO/Emmanuele Contini

Gewählt wird erst am Sonntag. Aber nicht nur nach Lage der Umfragen spricht sehr viel für die Rückkehr von Schwarz-Rot – wenngleich eher als „GeKo“ statt „GroKo“, als Gerupfter statt Großer Koalition: Die SPD muss mit ihrem bislang schlechtesten Ergebnis bei einer Bundestagswahl rechnen. Deutlich mehr als 30 Prozent erhoffen sich auch die Konservativen nicht mehr. Ein weiteres Dreierbündnis will nach der gescheiterten Ampel niemand. Trotzdem könnten Koalitionsverhandlungen von Union und SPD – sollten sie die erwartete Mehrheit erreichen – vor allem an einer Klippe zerschellen. Was also spricht für, was gegen die nächste, nur noch sogenannte Große Koalition im Bund?

Die Ausgangslage vor der Wahl

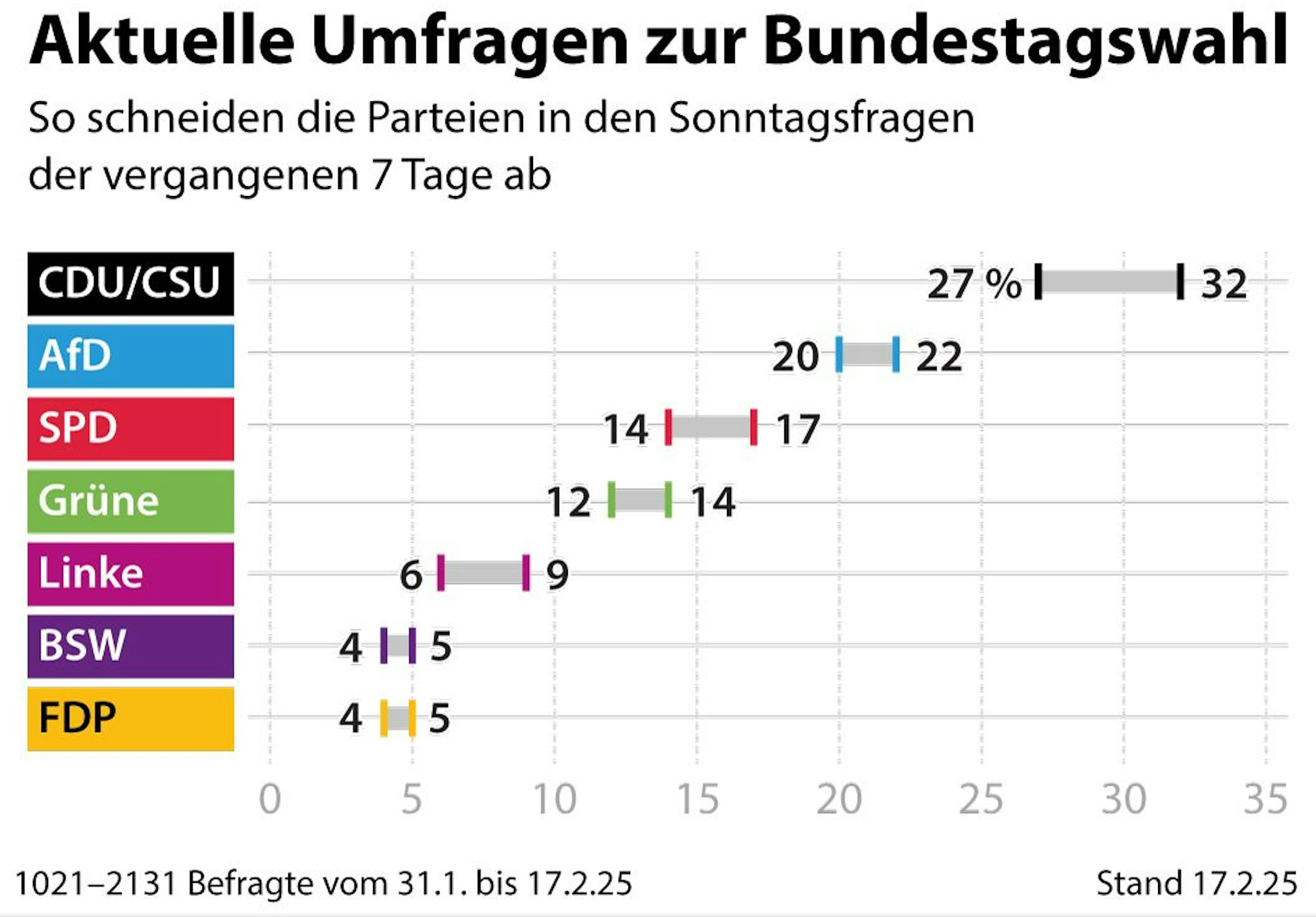

Wenn man alle relevanten Umfragen wenige Tage vor der Wahl übereinanderlegt, wollen gut 30 Prozent die Union wählen und gut 15 Prozent die SPD. Auch nach den verschiedenen TV-Formaten mit allen Spitzenkandidaten haben sich keine relevanten Verschiebungen mehr ergeben. Die Grünen liegen knapp hinter der SPD. Die AfD würde mit gut 20 Prozent zweitstärkste Kraft. Die Linkspartei kann wieder mit einem Einzug in den Bundestag rechnen, FDP und BSW liegen eher unter der Fünf-Prozent-Hürde und wären draußen. Die Zahlen sind Mittelwerte der verschiedenen Umfrage-Ergebnisse und – bis auf den Aufstieg der Linkspartei – erstaunlich stabil.

Umfrageergebnisse zur Bundestagswahl

Copyright: dpa

Bilden die Durchschnittswerte das tatsächliche Wahlergebnis schon ziemlich genau ab, dann kämen Union und SPD am Sonntag mit knapp 46 Prozent auf eine deutliche Mehrheit, denn die übrigen Parteien, die es in den Bundestag schaffen, hätten zusammen nur gut 40 Prozent. Für Schwarz-Grün würde es mit 44 zu 42 auch gerade noch reichen. Ein Linksbündnis von SPD, Grünen und Linkspartei würde weniger Abgeordnete als Union und AfD stellen. Mit der AfD will keine andere Partei regieren.

Alles zum Thema Olaf Scholz

- Bundestagswahl 2025 Die neue Regierung kann gut werden

- Merz zu Scholz im TV-Duell „Herr Bundeskanzler, da wird jetzt kein Wunder mehr passieren über die nächsten Tage“

- Bundestagswahl 2025 AfD-Kandidat Lucassen nennt Viktor Orbán als Vorbild

- Bundestagswahl 2025 Welche Wahlversprechen Realität werden könnten – und welche nicht

- Nicht mehr nur die AfD Wer im Social-Media-Wahlkampf punkten kann

- Der große Redaktions-Check So haben sich die vier Kanzlerkandidaten beim ersten „Quadrell“ geschlagen

- Blitzumfrage Merz liegt nach „Quadrell“ vorne – Habeck am sympathischsten

Die Vorbereitungen für den Tag danach

Friedrich Merz (CDU) würde lieber Kanzler einer schwarz-roten als einer schwarz-grünen Koalition, hofft aber aus „strategischen Gründen“ auf beide Optionen. Denn gäbe es zur GroKo keine Alternative, könnten die Sozialdemokraten in Verhandlungen mit der Union mehr durchsetzen. So dürfte sich auch der geradezu freundliche Umgang von Merz mit seinen Kontrahenten Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne) beim TV-„Quadrell“ am Sonntagabend erklären. Und auch wenn bei Wahlkampfterminen weiter hart gegeneinander ausgeteilt wird: Bei den direkten Begegnungen ist der Ton schon vor der Wahl konzilianter geworden.

Hinter den Berliner Kulissen haben die Vorbereitungen für die Regierungsbildung längst begonnen. Die ersten Sondierungstreffen sollen in der altehrwürdigen Parlamentarischen Versammlung oder im Bundestag stattfinden. Die Haushaltspolitiker der Parteien haben mit dem Vergleich der Pläne und Wünsche begonnen, denn am Geld darf es nicht noch mal scheitern. Bei der SPD zeigt man sich belustigt bis irritiert, dass die CSU schon erste Ministerposten reserviert, um zu ergänzen, man sei selbst „top aufgestellt“ für die Gespräche am Tag X.

Der Zwang zur schnellen Einigung

Schon im überraschend fairen Austausch von Merz, Scholz und Habeck kann man ein klares Signal erkennen: Angesichts der internationalen Verwerfungen durch Donald Trump, des Vakuums in der EU, von Wirtschaftskrise und Politikverdrossenheit daheim braucht Deutschland so schnell wie möglich eine handlungsfähige – und stabile – Regierung. „Alle wollen wirklich eine schnelle Einigung“, heißt es von maßgeblichen Figuren der drei Parteien.

Auch eine Strategie für mögliche Koalitionsgespräche hat sich schon herauskristallisiert: „Jeder muss wenige Kernprojekte identifizieren, die müssen vereinbart werden“, sagt einer. Das wird schwer genug – Stichworte Schuldenbremse, Mindestlohn oder Steuern. „Aber noch mal einen detaillierten, hunderte Seiten dicken Koalitionsvertrag wie bei der Ampel wäre für diese volatile Zeit nicht zielführend.“

Die amtierende (und künftige?) SPD-Innenministerin Nancy Faeser sagte gerade zu einem der dicksten Brocken im Interview mit unserer Redaktion: „Ich halte einen Kompromiss zwischen Union und SPD in der Migrationspolitik für notwendig und möglich.“ Auch die SPD wolle die irreguläre Migration noch stärker begrenzen und sei natürlich zu sinnvollen Änderungen und Ergänzungen der vorliegenden Pläne bereit.

Woran die Gespräche scheitern könnten

Klar kann die Wahl am Sonntag noch anders ausgehen. Die AfD könnte zum Beispiel deutlich stärker werden, als die Umfragen erwarten lassen. Und ein Einzug von BSW und FDP könnte eine Zweierkoalition verhindern. Aber selbst bei einer deutlichen Mehrheit für Schwarz-Rot bliebe eine Klippe für die GroKo: Merz hat mit seiner Abstimmung mit der AfD über seinen Asyl-Antrag zur Grenzschließung das Vertrauen der Genossen nachhaltig erschüttert. Er müsste der SPD eine Garantie geben, sich nie wieder eine Mehrheit mit Stimmen aus den Reihen der Rechtspopulisten zu holen.

Ohne so eine Garantie würde die SPD-Basis ihrer Parteiführung einen Koalitionsvertrag um die Ohren hauen, käme es wieder zu einer Mitgliederbefragung. Wäre Merz dazu bereit, auch wenn er dann eines seiner zentralen Wahlversprechen, den „Stopp der irregulären Migration“, nicht wird einhalten können? Ein SPD-Mann formuliert es so: „Ich bin mir nicht sicher, ob wir da zu einem positiven Ergebnis kommen.“