Viele Familiengeschichten sind eng mit Ereignissen aus den Kriegsjahren verbunden. Was lange nicht aufgearbeitet wurde, ist die Kollaboration mit den Nazi-Besatzern.

Zweiter WeltkriegsFrankreichs Umgang mit der Geschichte und der Mitschuld

Amerikanische Truppen marschieren nach der Befreiung der französischen Hauptstadt über den Champs Elysees, im Hintergrund ist der Arc de Triomphe zu sehen.

Copyright: picture alliance/dpa/AP

Der 8. Mai 1945 ist ein Tag, der erst später Bedeutung für Marguerite Labbé bekommen hat. „Sicher waren wir erleichtert, aber eine klare Erinnerung habe ich nicht daran“, sagt die 97-Jährige, die in einem Seniorenwohnheim im südwestfranzösischen Orion lebt, fast entschuldigend. Sie ist eine überzeugte Europäerin und schwärmt von der deutsch-französischen Freundschaft, die sich in den vergangenen Jahrzehnten herausgebildet hat.

Labbés Jugenderfahrungen im Vatikan

Doch das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte sie als Jugendliche im Vatikan. Dort fungierte ihr Vater Léon Berard, ehemaliger Abgeordneter und Justizminister, ab 1940 als Botschafter. „Er war in keiner Weise Antisemit und teilte nicht die Ansichten der Nazis und des Vichy-Regimes“, betont Labbé. „Aber wäre er 1945 sofort zurückgekommen, wäre er verhaftet worden.“ Schließlich arbeitete er in Rom für das Vichy-Regime.

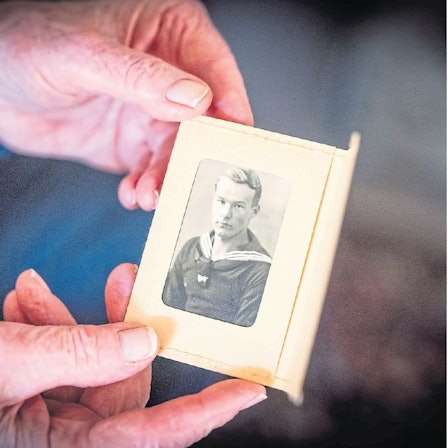

Erst 1948 kam die Familie nach Paris zurück, wo Bérard in die Gelehrteninstitution Académie Française gewählt wurde. Marguerite Labbé heiratete einige Jahre später einen Mann, der zwei Brüder im Krieg verloren hatte. Einer von ihnen, Paul Labbé, gehörte dem Résistance-Netzwerk „Réseau Orion“ an, das im Dezember 1943 infolge des Verrats durch einen eingeschleusten Agenten der Gestapo aufgedeckt wurde. So wurde die Familiengeschichte von Labbé wie die meisten in Frankreich stark vom Zweiten Weltkrieg, der Kapitulation im Sommer 1940 und der Kollaboration mit Nazi-Deutschland, gegen die Teile der Bevölkerung Widerstand leisteten, geprägt und erschüttert.

Alles zum Thema Konrad Adenauer

- Panzerschokolade und Stuka-Tabletten Fronteinsatz im Drogenrausch – wie Drogen in den Kriegen zum Einsatz kamen

- Ein facettenreiches Leben Peter Ohren liest aus seiner Autobiografie im Bürgerzentrum Engelshof

- 100 Jahre Hochschule für Musik und Tanz in Köln feiert Geburtstag

- Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz und die Herausforderungen des Alters

- Mehrheit dafür Disput im Rat der Stadt Bad Honnef über Konrad-Adenauer-Schild an den Bahnhöfen

- Neueröffnung in Köln Lindenthaler Traditionslokal „Zum Marienbildchen“ feiert Renaissance

- Würdigung Bahnhöfe in Bad Honnef bekommen die Zusatzbezeichnung „Konrad-Adenauer-Stadt“

Der 8. Mai als Datum, an dem Europa vom Nazi-Terror befreit wurde, ist in Frankreich ein Feiertag. Städte organisieren Gedenkveranstaltungen, in Paris legt der Präsident einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen ab. Allerdings hat das Land seine Geschichte lange nicht aufgearbeitet.

Chiracs entscheidende Anerkennung der Schuld

Erst Präsident Jacques Chirac erkannte 1995 bei einer historischen Rede die Mitverantwortung Frankreichs am Massenmord der Juden an. „Ja, der kriminelle Wahnsinn des Besatzers ist, und das weiß jeder, von Franzosen, vom französischen Staat unterstützt worden“, sagte er am 53. Jahrestag der Razzia im Pariser Wintervelodrom.

Im Juli 1942 wurden mehr als 8000 Juden, die Hälfte davon Kinder, tagelang in der einstigen Radsporthalle zusammengepfercht und dann in Vernichtungslager in Osteuropa transportiert. Mehr als 76.000 der insgesamt 320.000 in Frankreich lebenden Juden, darunter viele Widerstandskämpfer, wurden während der deutschen Besatzung – oft unter tatkräftiger Mithilfe französischer Amtspersonen – deportiert, die meisten ins Konzentrationslager Auschwitz. Nur rund 2200 kamen lebend zurück. 3000 weitere Juden starben in Internierungslagern in Frankreich.

Der Mythos der Eigenbefreiung

Doch nicht nur der eigene Anteil an der Ermordung der Juden, die auf sich geladene Schuld und damit verknüpfte Scham waren in Frankreich tabu. Jahrzehntelang lautete die offizielle Lesart, dass es sich aus eigener Kraft von den Besatzern befreit habe. Weitgehend übergangen wurde das entscheidende Zutun von US-amerikanischen, kanadischen und britischen Soldaten bei der Landung der Alliierten in der Normandie sowie der Roten Armee Russlands, die ab Januar 1945 erfolgreiche Großoffensiven im Osten durchführte.

De Gaulles Einfluss auf nationale Erinnerung

Entscheidend beschwor diesen Mythos General Charles de Gaulle, beschrieb der Historiker Henry Rousso in seinem Buch „Das Vichy-Syndrom“. Der Kopf des französischen Widerstands, der von London aus agierte, und spätere Präsident hielt nach der Befreiung von Paris am 25. August 1944 vor dem Rathaus eine berühmte Rede: „Paris beleidigt! Paris gebrochen! Paris gemartert! Aber Paris befreit, befreit durch sich selbst, befreit durch sein Volk, mit Hilfe der Armeen Frankreichs, mit der Unterstützung und dem Beistand ganz Frankreichs, des kämpfenden Frankreichs, des einzigen Frankreichs, des wahren Frankreichs, des ewigen Frankreichs.“ Rousso zufolge bemühte sich de Gaulle bis zu seinem Tod „unermüdlich darum, die Geschichte der Kriegsjahre umzuschreiben“.

Aussöhnung als „Wunder“ Der General war aber auch der Mann, der Deutschland und dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer ab 1958 wieder die Hand reichte. Ihre erste Begegnung fand auf de Gaulles Landsitz in Colombey-les-Deux-Églises im Nordosten Frankreichs statt. Im September 1962 reiste de Gaulle durch Deutschland und hielt mehrere bejubelte Reden auf Deutsch. Damit ebneten er und Adenauer den Weg zum deutsch-französischen Freundschaftsvertrag im Januar 1963, der die Zusammenarbeit der einstigen Kriegsfeinde auf eine neue Grundlage stellte. „Ich bewundere beide Politiker sehr dafür, denn mit dieser Aussöhnung ist ein Wunder gelungen“, sagt Marguerite Labbé.

Diskussion über Ursachen der Nazi-Machtergreifung

In Frankreich wurde in den vergangenen Wochen nicht nur über das Ende des Zweiten Weltkriegs diskutiert, sondern auch über die Frage, wie es zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten kommen konnte. In seinem beim Gallimard-Verlag erschienenen Buch „Les irrésponsables“ („Die Verantwortungslosen“) zeichnet der Historiker Johann Chapoutot die Dynamik nach, die Adolf Hitler an die Macht brachte. Das Bild eines „unvermeidlichen Aufkommens einer braunen Flutwelle“ und der Wahl Hitlers vor allem durch die Arbeiterschaft sei falsch. Stattdessen hätten die Bürgerlich-Konservativen den Rechtsextremen den Weg zur Macht geebnet, im Glauben, Hitler kontrollieren zu können – den sie völlig unterschätzten.

Eine „kleine egoistische und bornierte Oligarchie“ habe „die Demokratie ermordet“, so der Professor für zeitgenössische Geschichte an der Universität Sorbonne. Er zieht eine Verbindung zu heute, warnt vor Allianzen des „extremen Zentrums“ mit den Rechtsextremen aus Gründen des eigenen Machterhalts. „Demokratien können sterben“, so Chapoutot – und es gebe auch heute reaktionäre Kräfte, die darauf hinarbeiteten.