Während der Fußball-WM 1974 ereignete sich in Köln eine der spektakulärsten Bankenpleiten in der Geschichte der Bundesrepublik.

Während Fußball-WM 1974Pleite der Kölner Herstatt-Bank erschütterte die Republik

Besorgte Sparer stehen am 27. Juni 1974 vor den verschlossenen Türen der Herstatt-Bank und fordern ihr Geld zurück.

Copyright: KR-Archiv/Jochen Dziedzic

Heute vor 50 Jahren ist Köln im WM-Fieber. Die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land elektrisiert die Deutschen. Allerdings hat die 1:0-Niederlage gegen die DDR vier Tage zuvor die Titelhoffnungen etwas gedämpft. Vor dem schwierigen Spiel gegen Jugoslawien am 26. Juni um 16 Uhr in Düsseldorf sind die Nerven der Fans angespannt. Doch in Köln bahnt sich ein ganz anderes Drama an.

Autor Georg Bönisch (75), damals Reporter bei der „Kölnischen Rundschau“, verfolgt das Spiel in einer Kneipe nahe der Redaktion. „Deutschland lag durch das Tor von Paul Breitner 1:0 vorne“, erinnert er sich. „Dann kam in der Halbzeitpause ein Bote aus der Redaktion angerannt und rief, ganz außer Atem: ‚Herr Bönisch, Sie müssen sofort kommen. Die Herstatt-Bank ist pleite.‘“

Am selben Nachmittag hat das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen der überschuldeten Herstatt-Bank die Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften entzogen und die Abwicklung der Bank angeordnet. Sämtliche Filialen müssen sofort schließen und die Zahlungen einstellen. „Die Nachricht verbreitete sich in der Stadt wie ein Lauffeuer. Wir haben in der Redaktion sofort ein Team zusammengestellt und uns an die Arbeit gemacht. Die zweite Halbzeit konnte ich also vergessen“, berichtet Bönisch.

Alles zum Thema ARD

- CDU-Chef bietet Du an Klingbeil berichtet von neuem Vertrauen zu Merz – Verhandlungen gehen weiter

- Babylon Berlin Erfolgsserie nutzt Requisiten aus dem Kölner Süden

- ARD-Moderator bricht mit Tradition Constantin Schreiber verändert „Tagesschau“-Abschied

- Publizist und „Aufbau“-Herausgeber Michel Friedman warnt – „Es ist sehr kurz vor zu spät“

- Rundfunkbeitrag Schreiben an Mechernicher Hund – So reagiert Beitragsstelle von ARD und ZDF

- Er schaut nicht mal Kommissar Rex Rundfunkbeitragsstelle will Auskunft von Mechernicher Hund

- „Gefragt – Gejagt“ Verschollener Jäger kehrt überraschend zurück – Staffelstart rückt näher

Zum Ort des Geschehens hat er es nicht weit. Die Herstatt-Bank residiert damals direkt gegenüber der Rundschau-Redaktion in einem repräsentativen Bau an der Tunisstraße, Ecke Unter Sachsenhausen. Dort sind heute das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Gesis) und die Industrie- und Handelskammer Köln (IHK) zu Hause. „ Am Abend hatte sich schon eine größere Menschenmenge vor der Bank versammelt. Die Leute hatten Angst, ihr gesamtes Geld zu verlieren“, so Bönisch.

„Goldjungs“ spekulierten auf den Dollar-Kurs

Bankier Iwan David Herstatt hat das Geldhaus ab 1956 auf einen enormen Wachstumskurs geführt. Dabei helfen ihm die lukrativen Spekulationsgeschäfte der so genannten „Goldjungs“ - jener legendären Devisenhändler um Dany Dattel, denen 2021 in der gleichnamigen ARD-Komödie ein filmisches Denkmal gesetzt wird. Die „Goldjungs“ zocken auf steigende oder fallende Dollarkurse und bringen der Bank so erst enorme Gewinne und später gewaltige Verluste ein. In der Folge kommt es zum Zusammenbruch des Geldhauses – ein Skandal, der Köln und die ganze Bundesrepublik erschüttert.

Die „Goldjungs“ der Herstatt-Bank in einer Szene aus dem gleichnamigen Spielfilm.

Copyright: picture alliance/dpa/WDR

Am Morgen nach der Pleite, Donnerstag, 27. Juni 1974, ziehen hunderte Menschen vor die geschlossenen Türen der Bank und fordern ihr Geld zurück. „Viele waren völlig aufgebracht, andere wiederum wirkten eher lethargisch“, erinnert sich Bönisch. Die Polizei muss das Gebäude sichern. Verzweifelte Kunden bangen um ihre Ersparnisse, die Rundschau titelt „Schließung der Herstatt-Bank schlug wie eine Bombe ein“.

Am selben Tag beantragt die Bank die Eröffnung des Vergleichsverfahrens wegen Überschuldung. Der persönlich haftende Gesellschafter Iwan David Herstatt ist wie vom Erdboden verschluckt. Rundschau-Reporter klingeln an seiner Villa in Marienburg, doch dort ist nur seine Haushälterin, die erklärt: „Ich kann nichts sagen. Ich weiß überhaupt nichts.“

WM-Spiel geguckt, Schecks nicht rechtzeitig eingelöst

Vor der Hauptfiliale in der Innenstadt heizt sich die Stimmung weiter auf. „Der ist doch jetzt bestimmt schon in Acapulco, mit seinem 600er Mercedes“, heißt es in der wütenden Menge über Bankier Iwan David Herstatt. Ein Sparer will wissen, wie er seine neuen Möbel bezahlen soll, die am Montag geliefert werden. „An meine Ersparnisse komme ich nicht ran.“ Ein Geschäftsmann berichtet, er habe am Mittwoch drei Schecks über 22.000 Mark erhalten. Nur weil er das WM-Spiel gegen Jugoslawien sehen wollte, habe er sie nicht eingelöst. „Das Geld kann ich wohl in den Kamin schreiben.“

Auf Drängen der Polizei versucht Herstatt-Sprecher Bernhard Graf von der Goltz die Menge zu beruhigen, er sagt: „Von den Anlegern bis 20.000 D-Mark verliert wahrscheinlich niemand etwas. Der Feuerwehrfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken wird wohl helfen. Das kann natürlich dauern...“ Doch die Menschen haben Zweifel. Viel habe nicht gefehlt und es wären Steine auf die Fenster der Bank geflogen, heißt es damals in der Rundschau.

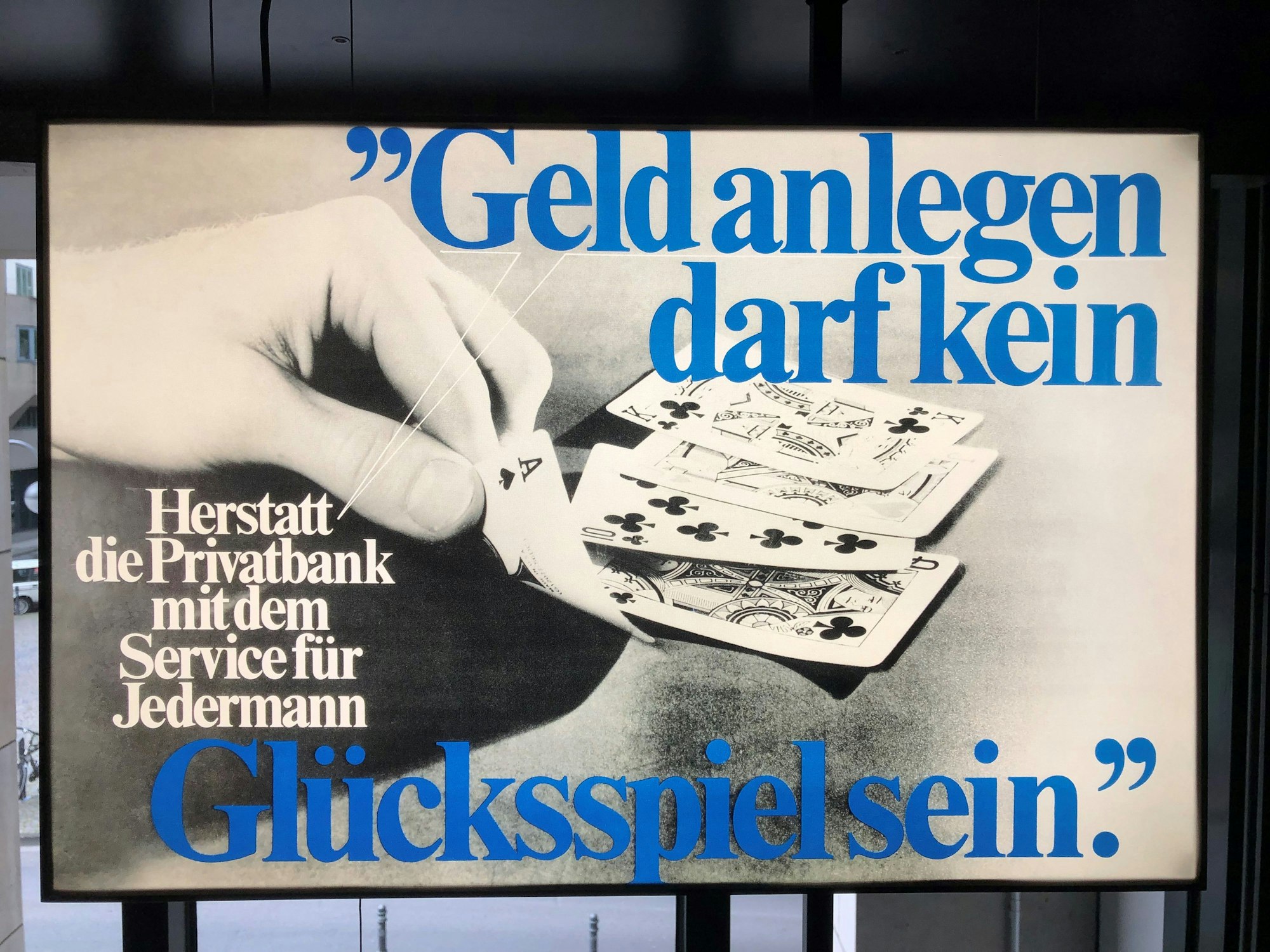

Im Nachhinein ist man immer schlauer: Diese Werbung für die Kölner Herstatt-Bank aus den 70ern ist im Kölnischen Stadtmuseum zu sehen.

Copyright: Michael Fuchs

Die Herstatt-Pleite trifft viele Wirte, die am Freitag die Löhne nicht auszahlen können. Prominentes Opfer ist der stadtbekannte Gastronom Jochen Blatzheim, der unter anderem die Bastei und den Gürzenich betreibt. Er meldet am Freitag Konkurs an. Auch die Stadt Köln guckt in die Röhre, sie hat bei Herstatt 190 Millionen D-Mark angelegt. Auf einer Betriebsversammlung bei Herstatt kommt es zu Tumulten. Dort erklärt Baron von der Goltz den rund 850 Angestellten der drittgrößten deutschen Privatbank: „Wir werden jetzt laufend Entlassungen vornehmen müssen.“

Die Staatsanwaltschaft Köln hat Ermittlungen aufgenommen. Bankier Iwan David Herstatt gibt ein TV-Interview zu der Pleite, sagt danach zu Rundschau-Fotograf Hansherbert Wirtz: „Ich weiß noch immer nicht, wie das geschehen konnte.“

4000 Gläubiger versammeln sich in der Messe

Am 13. Dezember 1974 findet in der Kölnmesse eine dramatische Gläubigerversammlung mit rund 4000 Gläubigern statt, das Fernsehen berichtet live. In letzter Minute lenkt Hans Gerling als größter Herstatt-Eigentümer ein und bringt 210 Millionen D-Mark aus seinem Besitz in die Vergleichsmasse ein. Am Ende erhalten Privatkunden mehr als 80 Prozent ihrer Einlagen zurück, Beträge bis 20.000 D-Mark sogar vollständig. Banken und Kommunen bekommen 65,4 Prozent ihrer Einlagen erstattet.

Der Fall der Herstatt-Bank wird zum Anlass für die Gründung des „Einlagensicherungsfonds innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.“ im Jahr 1976. „Die Pleite war einer der größten Aufreger des ganzen Jahrzehnts in Köln. Aber am Ende ist es für die meisten relativ glimpflich ausgegangen“, sagt Bönisch.