200 Jahre Goethe-Gedicht „Der Cölner Mummenschanz“ – ein Gastbeitrag von Wolfgang Oelsner.

„Der Cölner Mummenschanz“Als Goethe den Kölner Karneval mit einem Gedicht adelte

Johann Wolfgang von Goethe mit Narrenkappe

Copyright: Festkomitee Kölner Karneval

Den Begriff kannte noch keiner – doch es war der PR-Clou der Session 1825: Goethe adelt den Kölner Karneval. Er widmet ihm ein Gedicht.

Es sind die ersten Februartage 1825. Zwei Jahre liegt die Wiederbelebung des Narrenfestes zurück. In den Jahren davor hatten Verrohung und drohende politische Aufruhr oft zu Verboten geführt, erst durch die französische Besatzungsmacht, ab 1815 durch die nachfolgenden Preußen. Nun gibt eine romantische Idee dem in Verruf geratenen Volksfest eine neue Chance. Erpicht darauf, mehr davon zu erfahren, ist im fernen Weimar Johann Wolfgang von Goethe. In Korrespondenzen mit dem Kölner Kunstmäzen Boisserée und dem Bonner Botanikprofessor van Esenbeck erhält er „genaueste Kenntnis“ vom rheinischen Narrentreiben.

Schon nach dem zweiten Umzug neuer Art lobt der Dichter die schöngeistige Reform des Fests 1824 in der Zeitschrift „Über Kunst und Alterthum“: „Alle Mitwirkenden sind zu bewundern, die ersten Unternehmer, die Beitretenden, die Einstimmenden und Zuschauenden.“ Auch die „freisinnige Würde“ der „Zivil- und Militärbehörden“ hebt er hervor, „so dass dieses ganze exzentrische Wesen mit ungewöhnlicher Wichtigkeit, Ernsthaftigkeit und Pracht begangen werden konnte.“

Alles zum Thema Rosenmontag

- Am Eigelstein So liefen die Dreharbeiten für „Babylon Berlin“ in Köln

- 100.000 Fahrgast Bürgerbusverein Engelskirchen gratuliert mit Blumen und Gutschein

- Kölner Zoo Marlar bringt gesunden Elefanten-Nachwuchs zur Welt

- Neue Läden vor Unterschrift Outletetage im Huma soll bis Ende 2025 vollständig vermietet sein

- Karneval weitgehend friedlich Polizei in NRW hatte an Rosenmontag weniger zu tun

- Bilanz der Session 2025 Wenig Schatten und ganz viel jeckes Licht im Karneval in Köln

- Zweifacher Mord Haftbefehl nach Mannheimer Todesfahrt erlassen – Motiv weiter unklar

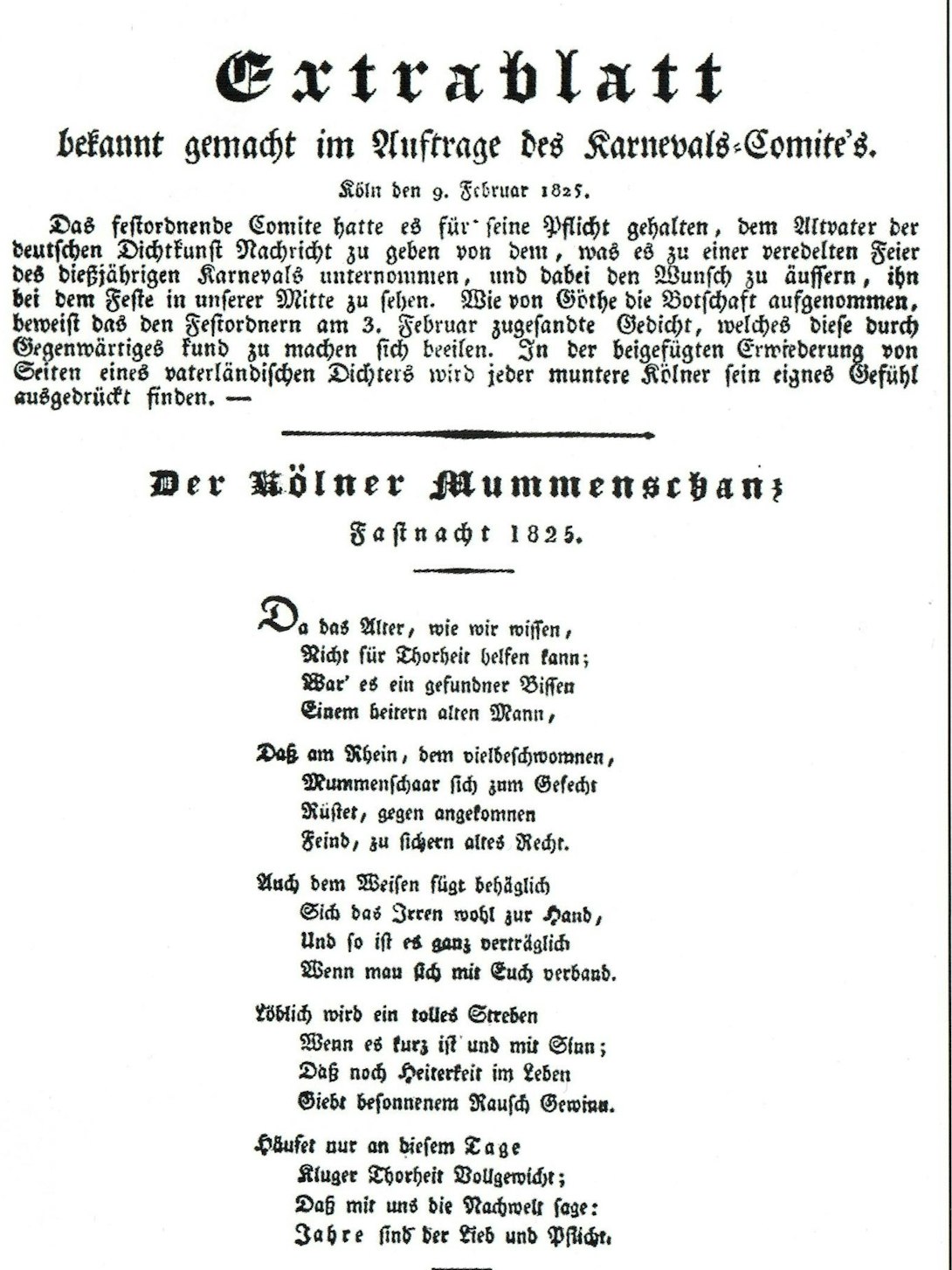

Ein Abdruck des Gedichts „Der Cölner Mummenschanz“

Copyright: Festkomitee Kölner Karneval

„Festordnendes Comité“ nennen die zumeist noch jungen Herren aus dem Kölner Bürgertum ihre Zusammenkunft. Nun planen sie den nächsten, den dritten Maskenzug neuer Prägung. Wieder soll dafür der bislang brachliegende Montag vor der eigentlichen Fastnacht genutzt werden.

Ist es zu kühn gedacht, die Geistesautorität aus Weimar dazu einzuladen, Goethe? Es geht nicht darum, den Düsseldorfern zuvorzukommen. Die wollen, so ist zu hören, auch erstmals einen neuzeitlichen Maskenzug auf die Beine stellen. Vielmehr täte es den eigenen neuen Strukturen gut, würde Goethe sie beehren. Auch um „eines Liedes freundliche Spende“ wollen sie ihn noch bitten. Ein Zweizeiler von Goethe – und der neue Fastelovend wäre als Kulturfest geadelt.

Goethe beschrieb bereits den römischen Carneval

Des Dichters Interesse am Narrenbrauch ist seit seiner römischen Reise bekannt. Da hat er 1787 und 88 „das römische Carneval“ (so die damalige Schreibweise) intensiv erlebt und beschrieben. Als alter Mann ist er nun an der neuen Entwicklung im Rheinland interessiert. Sogar einen Katalog mit 20 Fragen schickt er nach der Session 1824 nach Köln. Deren Beantwortung übernimmt Seine Tollität höchstpersönlich. Detailliert gibt der junge Emanuel Ciolina Zanoli, ein Neffe der Duftwasserdynastie Farina, Auskunft über Ablauf und Inhalt der Maskenzüge von 1823 und 1824, über denen er als „Held Carneval“ thronte. Die Chronik wird ihn später als ersten „Prinz“ führen.

Gründe gibt es also genug, Goethe an den Rhein zu locken. Doch Rosenmontag ist schon in gut zwei Wochen, am 14. Februar. Aber man will es versuchen, auch wenn die Post nach Thüringen erst am 29. Januar 1825 rausgeht. Lehrer Dr. Dilschneider vom Marzellengymnasium formuliert die Einladung noch mal kunstvoll als Sonett: „An Dich doch wenden wir die Bitte: Kehr bei uns ein, zu schauen unsere Sitte“.

Goethe hat indes im fernen Weimar mit der Schlussfassung seines „Faust“ genug zu tun. Vor allem ist dem 75-Jährigen eine Postkutschenreise tief im Winter zu beschwerlich. Aber postwendend kümmert er sich um ein Antwortschreiben nach Köln. Es ist der 2. Februar. Tags darauf feilt er noch mal daran.

Das Gedicht zum Fest kam überraschend

Derweil treffen sich am 6. Februar in Köln die Festordner zur weiteren Sessionsvorbereitung. Da platzt ein Bote in die Versammlung: Post aus Weimar! Vom Geheimen Rat an „Herren von Wittgenstein, Vorsteher des heitern Vereins zum diesjährigen Volks Feste“, so hat Goethes Sekretär den Brief adressiert. „Weimar 4. Februar“ steht auf dem Stempel, darunter ist zu lesen „nach Cölln“, mit zwei l.

Es war damit zu rechnen: Der Meister sagt dankend ab. Doch Wittgenstein zieht noch ein weiteres Blatt aus dem Couvert. Und darauf steht das Kostbarste, was ein Goethe mitgeben kann, ein Gedicht. Ein Gedicht auf ihr Fest!

Der Fastnachtsbrunnen am Gülichplatz, auf dem die vierte Strophe des Gedichts zu entdecken ist.

Copyright: Thomas Banneyer

Die Runde um den erst 27-jährigen Komitee-Sprecher (später wird er noch Präsident des Zentral-Dombau-Vereins und Regierungspräsident) wittert sofort: Das ist der Ritterschlag für die neue Festgestaltung. Gedruckt auf Extrablättern werden die Zeilen schon drei Tage später in der Stadt publik gemacht.

In Windeseile strahlt das Gedicht nun in die Regionen hinein. Eine Initialzündung. Entlang der Rheinschiene, im Westen bis nach Aachen, formieren sich vermehrt närrische Komitees. Ganz im Sinne der von Köln ausgehenden Karnevalsreform. Nun mit Expertise vom Dichterfürsten!

Goethe wäre nicht Goethe, hätte er nicht seine erste, am 2. Februar „eiligst“, wie er anmerkt, niedergeschriebene Version am nächsten Tag überarbeitet. Auch die Überschrift gibt er ihr erst am Tag danach: „Der Cölner Mummenschanz“. Die Überarbeitung vom 3.2.1825 wird nun Literaturgut. Germanistik-Seminare widmen sich ihr, und zwei Zeilen aus der vierten Strophe finden als „geflügeltes Wort“ Eingang in den deutschen Zitatenschatz: „Löblich wird ein tolles Streben, wenn es kurz ist und mit Sinn.“

Eine Kurzinterpretation des Gedichts

Die vollständige Strophe ziert den Kölner Fastnachtsbrunnen (1913) von Georg Grasegger am Gülichplatz (vis á vis Haus Farina und Wallraf-Museum). Es macht Mühe, die den Beckenrand umlaufende Gravur zu erschließen. Vielen Jecken ist sie unbekannt. Bedeutungsvoll bleibt ihre Aussage gleichwohl. Beispielsweise wenn begründet wird, warum Kölner Karneval seit 2014 das ehrenvolle Etikett führen darf, Kulturerbe zu sein. Nicht dass die Verse von Goethe sind, ist hier entscheidend, sondern dass sie nach wie vor sinnvoll sind.

Versuchen wir eine Kurzinterpretation: „Löblich wird ein tolles Streben“ – ja, es tut gut, gelegentlich die Perspektive zu wechseln, sie zu verrücken, „verrückt“ zu spielen. Das ist mit „toll“ gemeint, ursprünglich ein psychiatrischer Begriff, wie an „Tollhaus“, „Tollwut“, „Tollkirsche“ noch zu erkennen. Doch um „löblich“ zu sein, also dem Gemüt wohl zu tun, muss das verrückte Tun „kurz“ und „mit Sinn“ sein. Was nichts anderes heißt, als dass Karneval ein Fest von begrenzter Zeit ist. „Sommerkarneval“ gehört jedenfalls nicht dazu. Ohne die Akzeptanz des Aschermittwochs bleibt nur Ganzjahresklamauk. Und es braucht Wertevorstellungen und Spielregeln, eben jenen „Sinn“. Ein Sinn wäre, Narrheit zu demonstrieren, um sie zu überwinden. Denn nur mit Jecksein lässt sich kein Staat machen.

Genuss statt Suff

Zutiefst menschlich ist die Botschaft, wenn die Strophe fortfährt: „Dass noch Heiterkeit im Leben/ gibt besonnenem Rausch Gewinn.“ Der Rausch – man mag ihn verfluchen, abschaffen lässt er sich offenbar nicht. Gelegentlich will der Mensch Grenzerfahrungen machen, will er der Alltagsschwere enthoben werden. Wenn unser Kulturkreis darin geübt ist, dies mit der Stimulanz Alkohol zu befeuern, dann sind die Spielregeln hier umso wichtiger: „besonnen“ und mit „Gewinn“. Trinken mit eingebauter Bremse. Genuss statt Suff.

Offenbar haben die Roten Funken, schließlich noch Zeitzeugen Goethes, den alten weisen Mann richtig verstanden, als sie Jahrzehnte später das Wechselspiel von Genuss und Mahnung in ihren Funkeneid aufnehmen. Darin geloben sie unter anderem „well suvill suffe als der Magen, ohn' Biesterei kann god verdrage.“

Weingenießer Goethe wird zustimmend nicken: „Jenau su es et.“