DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt erklärt im Interview die Bedeutung des Suchdienstes auch 80 Jahre nach Kriegsende.

DRK-Präsidentin Hasselfeldt„Suche nach Vermissten aus dem Weltkrieg weiter nötig“

Die Sonne geht vor einem Kreuz am Birkenkopf auf. Der Birkenkopf ist ein künstlicher Hügel, aufgeschüttet aus Ruinen aus dem 2. Weltkrieg.

Copyright: Bernd Weißbrod/dpa

Millionen Menschen galten zum Kriegsende in Europa als vermisst, auch heute noch sind die Schicksale von mehr als einer Million Deutschen ungeklärt. Erste Anlaufstelle für Angehörige ist der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Aber wie lange noch? Im Interview von Maik Nolte spricht DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt über die gesellschaftliche Bedeutung der Vermisstensuche und die Zukunft des Diensts.

Frau Hasselfeldt, seit Kriegsende hat der Suchdienst des DRK Millionen Vermissten-Schicksale klären können. Ist das heute, nach 80 Jahren, denn überhaupt noch ein großes Thema?

An der Anzahl der Suchanfragen – 2024 immerhin noch rund 7000 allein für diese Teilaufgabe des DRK-Suchdienstes – stellen wir ein nach wie vor großes und stabiles Interesse von Angehörigen an der Gewissheit über die Schicksale ihrer Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern fest. Das war vor einigen Jahren so noch nicht absehbar, deshalb gab es auch immer wieder Diskussionen darüber, wie lange diese Aufgabe noch aufrechterhalten bleibt. Aber allein die Zahl der Anfragen zeigt, wie wichtig die Schicksalsklärung Zweiter Weltkrieg auch heute gesellschaftlich ist.

Bereits Ende 2025 hätte die Finanzierung durch den Bund auslaufen sollen, nun ist sie erstmal bis 2028 verlängert worden. Was passiert denn danach?

Das ist eine spannende Frage. Wir gehen davon aus, dass das Interesse anhält und entsprechend die Finanzierung dieser Teilaufgabe des Suchdienstes nochmals verlängert wird. Ich bin jetzt seit fast acht Jahren DRK-Präsidentin, in dieser Zeit haben wir zweimal eine Verlängerung beantragt. Aus meiner Sicht wäre es angebracht, die Nachforschungen zu Weltkriegsvermissten mindestens bis 2030 weiterzuführen, eigentlich sogar bis 100 Jahre nach Kriegsende, also bis 2045. Es gibt ein großes Interesse bei der Enkelgeneration, mehr über die Schicksale der Großeltern zu erfahren – und in manchen Fällen geht es auch um weit mehr als nur bloße Informationen.

Hätten Sie da ein Beispiel?

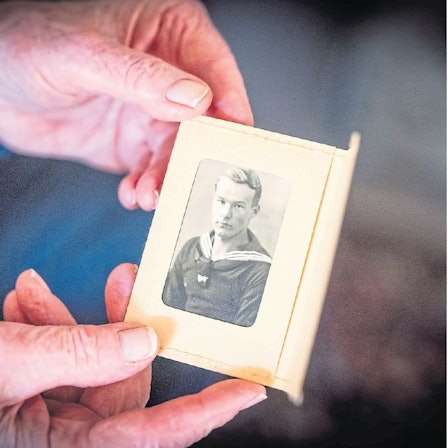

Erst vor kurzem hatte eine Frau bei uns eine Anfrage gestellt, die während des Zweiten Weltkriegs als Kind von ihrer Familie getrennt wurde. Sie hatte keine Kenntnis von ihren Eltern, wusste nicht, wie sie hießen und wie sie selbst eigentlich hieß – schließlich war sie in einer fremden Familie aufgewachsen. Durch die Informationen des DRK-Suchdienstes konnte sie nicht nur die Namen ihrer Eltern erfahren, sondern auch Kontakt zu leiblichen Verwandten aufnehmen. Für sie bedeutet das eine große Bereicherung in ihrem Leben. Wenn man solche Schicksale sieht, spürt man, dass diese humanitäre Arbeit des Suchdienstes nach wie vor notwendig ist.

Nun könnte man ganz nüchtern argumentieren, dass viele heutige Suchanfragen eher aus einer Art privatem Interesse entstehen und der Staat ja keine Familienforschung finanzieren müsse …

Es geht hier auch um das Recht auf die Einheit der Familie als ein wichtiges und universelles Gut. Wenn Familiengeschichte gelebt wird, trägt das dazu bei, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welch schwere Schicksale mit bewaffneten Konflikten einhergehen und dass alles getan werden muss, um diese zu vermeiden. Es ist also auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe.

Viele Vermisstenfälle ließen sich klären, als in den 90er-Jahren Archive im Bereich der früheren Sowjetunion zugänglich wurden. Wie sieht es heute aus, gibt es noch eine Zusammenarbeit mit russischen Stellen?

Wir haben seit 1992 Zugang zu Akten aus russischen Archiven, viele Dokumente wurden an uns übergeben. Wo nötig, tauschen wir uns innerhalb des internationalen Suchdienst-Netzwerks der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung aus. Im Sinn der suchenden Angehörigen ergeben sich auch heute immer noch neue Erkenntnisse über die Schicksale von Kriegsgefangenen oder Zivilinternierten in der ehemaligen Sowjetunion.

Jahrzehntelang wurden bei Suchanfragen buchstäblich Akten gewälzt, heute erleichtert die Digitalisierung die Arbeit deutlich. Wie weit ist man da beim Suchdienst?

Wir haben schon sehr viel geschafft. Das Ziel müsste aber sein, das komplette vorhandene Material zu digitalisieren – spätestens bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Suchdienstarbeit, wie wir sie in Bezug auf Weltkriegsvermisste kennen, abgeschlossen sein soll. Und dieses Material sollte Interessierten dann auch online zur Verfügung stehen, natürlich unter Berücksichtigung der entsprechenden Datenschutzvorgaben.

Der Dienst geht auch aktuellen Schicksalen nach, etwa bei der Suche nach Angehörigen von Flüchtlingen. Wird das künftig auch noch im heutigen Umfang möglich sein?

Die befristete staatliche Finanzierung betrifft nur die Schicksalsklärung von Vermissten aus dem Zweiten Weltkrieg, nicht die übrigen Suchdienst-Aufgaben. Angesichts der weltweiten Fluchtbewegungen ist die Internationale Suche eine davon, die uns alle miteinander weiter beschäftigen wird. Wir machen das ja nicht alleine, sondern als Teil des Suchdienst-Netzwerks gemeinsam mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und den anderen 190 Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, mit denen wir bei der Internationalen Suche und bei der Familienzusammenführung sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Daher gehe ich davon aus, dass das humanitäre Mandat des DRK-Suchdienstes dauerhaft fortbesteht und er entsprechend weiter institutionell gefördert wird.

Einfacher wird die Arbeit in den kommenden Jahren aber wohl auch dadurch nicht, dass für die Münchner Zentrale des Suchdienstes mit all seinen Akten eine neue Bleibe gesucht werden muss – der bisherige Mietvertrag läuft aus. Ist da schon etwas in Aussicht?

Unsere Planungen bezüglich des Umzugs des Standorts in München, bei dem die Aufgabe Schicksalsklärung Zweiter Weltkrieg fachlich angesiedelt ist, laufen. Aber auch hier erschweren die kurzfristigen Entscheidungen über die weitere Finanzierung die Lage. Es wäre also auch in dieser Hinsicht hilfreich, wenn die neue Bundesregierung relativ rasch Klarheit über den zukünftigen Fortbestand der Schicksalsklärung Zweiter Weltkrieg schafft. Mit den Informationen zu Hunderttausenden Kriegsgefangenen und Zivilinternierten aus den ehemals sowjetischen Archiven, über die wir seit den 1990er-Jahren verfügen, können wir in den kommenden Jahren noch vielen Familien Gewissheit über ihre kriegsvermissten Angehörigen geben.