Das Buch „Vorsorge. Über die Zukunft der Museen“ thematisiert die Bedeutung von Kultur, KI-Nutzung und gesellschaftliche Herausforderungen.

Neues BuchWie KI in Zukunft in Museen eingesetzt werden könnte

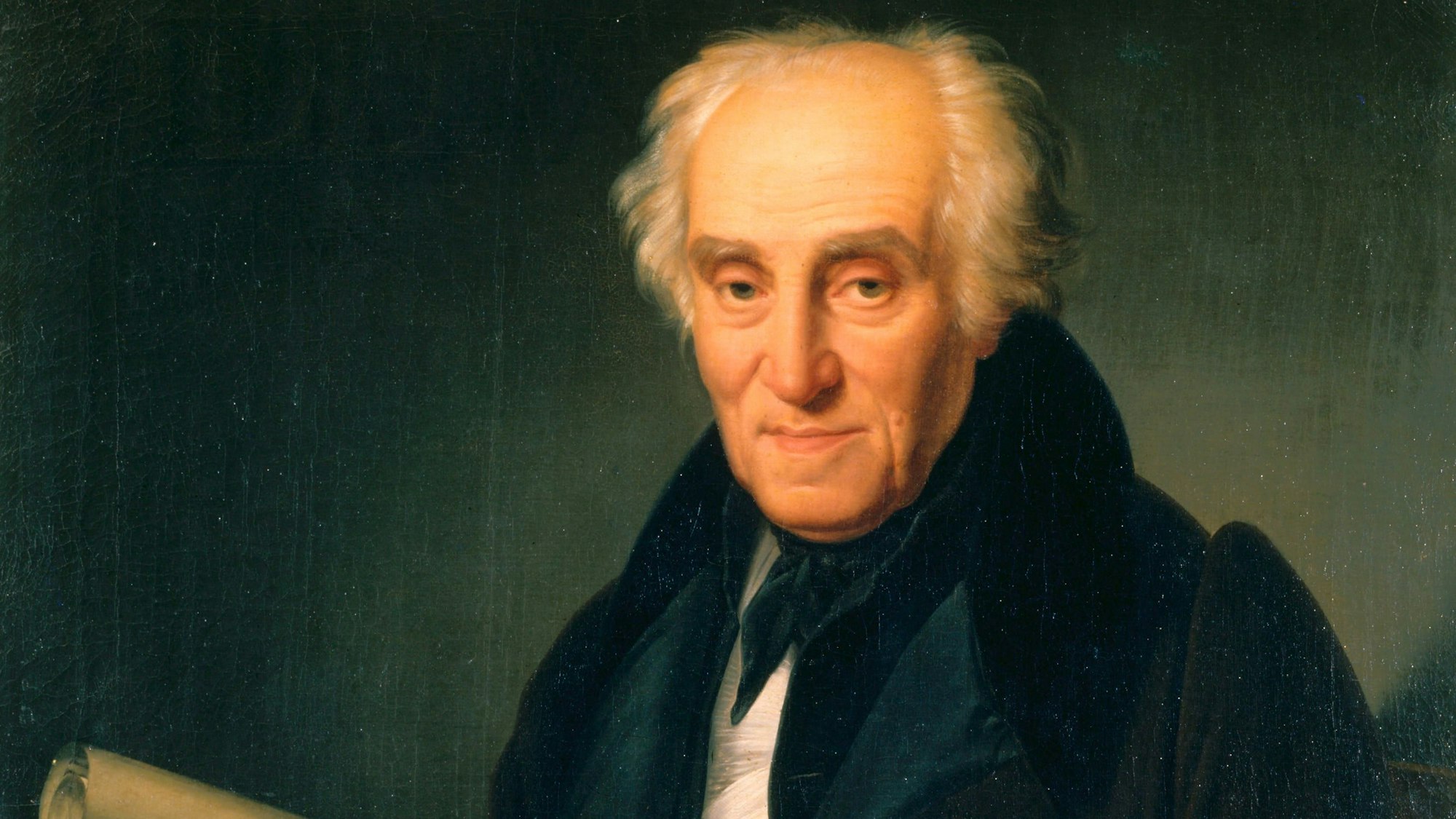

Porträt des späten Ferdinand Franz Wallraf von Egidius Mengelberg

Copyright: Wallraf-Richartz-Museum/ RBA

Mit seiner Sammlung setzte Ferdinand Franz Wallraf Maßstäbe. Auch wenn zeit seines Lebens die zum großen Teil vor der Säkularisation geretteten Kirchenschätze und Gemälde bei ihm in einem chaotischen Tohuwabohu lagerten, ist es unbestritten sein Lebenswerk.

Wallraf als Trendsetter

Ein Chaot mag er gewesen sein, aber was mehr wiegt, ist der visionäre Kunstfreund. Der Priester und Universitätslehrer war geradezu ein Trendsetter seiner Zeit. Und jemand, der für seine Idee beharrlich stritt. Auch 200 Jahre nach seinem Tod gilt er als Retter der Geschichte von Köln. Und wirft auch Fragen zur Zukunft der Museen auf.

Wie ein Manifest liest sich da das Büchlein unter dem Titel „Vorsorge. Über die Zukunft der Museen“. Darin beziehen der langjährige FDP-Spitzenpolitiker Gerhart Baum, Mario Kramp, ehemals Direktor des Kölnischen Stadtmuseums, und sein Nachfolger Matthias Hamann Position. Das Vorwort schrieb Verleger Michael Wienand.

„Wallraf zu Ehren“ widmet Herausgeber Gerhart Baum die Neuerscheinung. In seinem Aufsatz „Vor Sorge. Was Museen können und was sie brauchen“ ist der 92-Jährige schonungslos in seiner Analyse des Kölner Kulturlebens. Er fordert, die kulturelle Infrastruktur jetzt dringend am Leben zu halten. Ansonsten prognostiziert er: „Der Schaden wird immens sein, und viele Einrichtungen – besonders die der freien Szene – werden sich davon nur sehr schwer erholen, wenn sie die kommenden Jahre überhaupt überleben.“

Seine Sorge gelte einer Gesellschaft, die nicht mehr „kulturverwöhnt“, sondern einmal „kulturentwöhnt“ sein werde. Doch sei die Kultur „das Lebenselixier, sie ist der Motor einer freiheitlichen Grundordnung. Diktatoren wissen das nur zu gut, weshalb sie die Produktion und Ausübung der Kunst einschränken, wenn sie nicht den staatlichen Vorgaben entsprechen.“

Nicht nur am Original interessiert

Derzeit, so Baum, würden den Museen weitere Aufgaben zugeschrieben. „Die Wissensangebote sollen zur kritischen Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen, kulturellen Entwicklungen und sozialen Themen beitragen.“ Heute erwarteten Politik und Verwaltung von Museen Lösungen für gesellschaftliche Fragen, doch die Mittel fehlten, dies zu leisten. Gerade jetzt gelte es, Vorsorge zu treffen, damit Museen stark genug seien, um den aktuellen Krisen und Bedrohungen unserer Demokratie zu begegnen und ihrer Aufgabe des Sammelns, Forschens und Bewahrens gerecht werden zu können.

Und wie geht es weiter? Angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche und finanziellen Einschnitte stellt Matthias Hamann die Zukunftsfrage der Museen. Er nennt Konkurrenzveranstaltungen wie „Ramses & das Gold der Pharaonen“, „The Mystery of Banksy — A Genius Mind“, die Kopien der Originalkunstwerke ausstellt, oder die Inszenierung „Van Gogh Alive“, die sogar ohne Objekte auskommt, vielmehr die bekanntesten Werke Van Goghs in 3000 Projektionen verwebt.

„Keine dieser Ausstellungen fand in einem Museum statt“, erklärt Hamann. Obwohl alle drei Orte nicht in der Innenstadt lagen, seien sie gut besucht gewesen – Ergebnis eines umfangreichen Marketings. Klassische Museen, so Hamann, müssten sich etwas einfallen lassen, um den Erwartungen des Publikums gerecht zu werden, das auf Animation setze und gar nicht unbedingt immer nur am Original interessiert sei.

Gerade Stadtmuseen, die bei der Bildung des Geschichtsbewusstseins eine wichtige Rolle spielten, schienen ins Hintertreffen zu geraten, da sie Teil einer städtischen Verwaltung seien, der Gemeindeordnung und den Auflagen des kommunalen Haushalts unterlägen. Da sei die Freiheit auf dem Freizeitmarkt eingeschränkt. „Anders als die Archive gehört der Kulturbereich zu den freiwilligen Aufgaben. Diese Zwitterstellung, hervorgerufen durch die vorherrschende Bürokratie und die fehlende gesetzliche Grundlage ist zukunftsfeindlich“, so Hamann in seinem profunden Aufsatz.

Inventarisierung durch die KI

Klima- und Finanzkrise stellten bei den Aufgaben Prävention, Konservierung und Restaurierung zumal die Stadtmuseen vor gewaltige Herausforderungen. Bei der Dokumentation und Inventarisierung zum Beispiel von Münzsammlungen könne die KI genutzt werden. „Die Museen sollten dieses Feld für sich erobern und nicht den KI-Unternehmen überlassen, in deren Abhängigkeit sie dann geraten.“

Auch der Einsatz von ehrenamtlichen Kräften müsse verstärkt werden. Vielerorts entstünden Zentraldepots, die mit gemeinschaftlich genutzten Restaurierungswerkstätten effizient und effektiv arbeiten könnten. Das Museum der Zukunft habe die Chance, klimaneutral zu werden. Hamann nennt dabei passive Gebäudekühlung, Solarpaneele auch auf denkmalgeschützten Bauten und Wärmepumpen, deren Energiebedarf durch die Anbindung an die städtische Kanalisation gedeckt werden. Nicht zuletzt müssten Museen „zu handelnden Institutionen werden.“

In seinem Aufsatz über Franz Ferdinand Wallraf zeichnet Mario Kramp den langen Weg von der Sammlung zum Museum nach und beschreibt die ermüdende Wartezeit, in der das Konvolut Wallrafs keinen angemessenen Ort hatte. Johann Heinrich Richartz gab 1851 mit seiner Stiftung erstmals Raum für ein Museumsgebäude, in dem die Sammlung einen ihr gebührenden Platz finden sollte.

Unterschiedliche Fachgebiete

Später fächerte sie sich in unterschiedliche Fachgebiete und Häuser auf, so dass heute das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud seine Gemälde und Grafiken beherbergt, im Römisch-Germanischen Museum lagern seine Antiken und Münzen. Im Kölnischen Stadtmuseum gibt es Rüstungen und Waffen und weitere Gemälde aus Wallrafs Sammlung. Auch das Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) zeigt von ihm gesammelte Antiken.

Gerhart Baum (HG): „Vorsorge. Über die Zukunft von Museen. Wallraf zu Ehren“, Wienand Verlag, 112 S., 10 Euro.