WachtbergFraunhofer entwickelt Technik zur Suche von Verschütteten

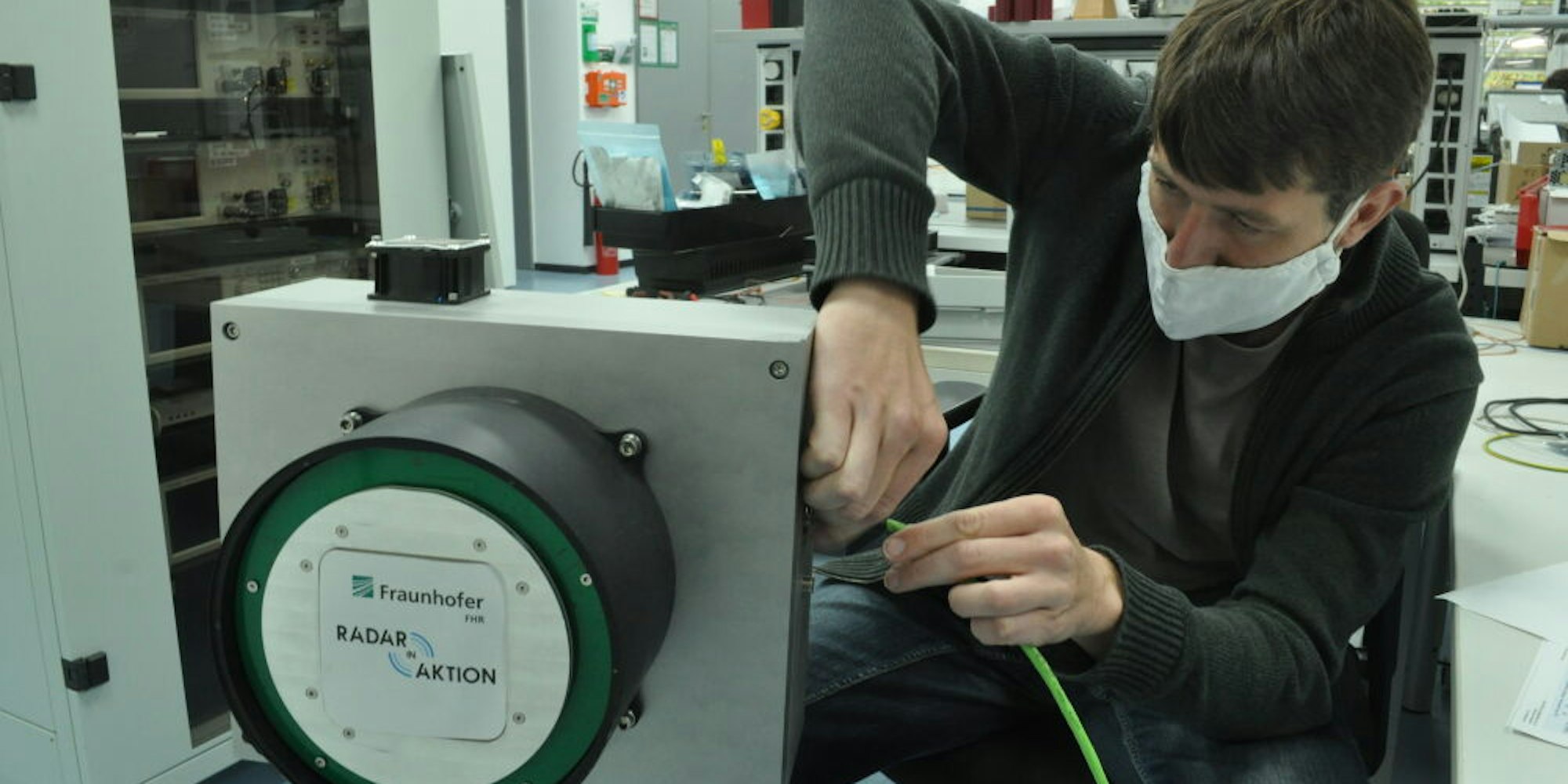

Die Testverkabelung schließt Reinhold Herschel bei Fraunhofer in Wachtberg selbst an die Aufzeichnungseinheit an.

Copyright: Foto: Manfred Reinnarth

Wachtberg – Mit Radarstrahlen wollen Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik in Wachtberg künftig Verschüttete im Handumdrehen finden. Als 2009 das Stadtarchiv in Köln wegen eines Baufehlers einstürzte, lagen zwei Menschen unter den Trümmern, einer war sofort tot, der andere starb erst nach einigen Tagen an Unterkühlung und Durst. Doch damals hatten die Wissenschaftler nur selbstfahrende Suchroboter zur Hand, die auch nicht in die dicht aufeinanderliegenden Trümmerschichten eindringen konnten.

Das ist bei dem mobilen Gerät, das nun in Wachtberg entwickelt und zusammengebaut wurde, anders. Mit seinen Radarstrahlen kann es Verschüttete auch unter Lawinen und nach Erdbeben orten. Die Technik erfasst Bewegungen und Lebenszeichen.

Verbesserung der bisherigen Technik

Radargeräte sind auch schon früher zur Suche von Menschen eingesetzt worden. Doch das waren stationäre Geräte, die nur 30 Meter weit erkunden konnten. „Diese Distanz ist zu gering, wenn es um großflächige Zerstörungen geht“, sagt Dr.-Ing. Reinhold Herschel, der bei Fraunhofer Teamleiter für 3D-Sensorsysteme ist. „Wir haben ein mobiles Radargerät entwickelt, das Puls und Atmung verschütteter Personen bestimmen und sie auf diese Weise orten kann“, erklärte Herschel der Rundschau. „Wir stellen uns vor, dass eine Drohne, ausgerüstet mit dem Radargerät, die Unglücksstelle abfliegen könnte. So lassen sich selbst hektargroße Bereiche effektiv und schnell durchsuchen.“

Gerät sendet Welle aus

Das Prinzip: Das Radargerät sendet eine Welle aus, die von Trümmerteilen teils reflektiert wird, aber zum Teil auch durch sie hindurchgeht – und von anderen Objekten zurückgestrahlt wird, etwa einem Verschütteten. Über die Dauer, die das reflektierte Signal bis zum Detektor des Radargeräts benötigt, lässt sich für jede Welle die Entfernung und der Unterschied zu anderen, vom selben Gerät ausgesandten Wellen berechnen. Und zwar so präzise, dass sich das Heben und Senken der Haut eines Verschütteten bei jedem Pulsschlag erkennen lässt, obwohl es dabei nur um einen Unterschied von wenigen hundert Mikrometern geht, versichert Herschel.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Auch Atembewegungen sind erkennbar. Zehn- bis zwölfmal pro Minute holt der Mensch Luft. Das Herz schlägt durchschnittlich 60 Mal pro Minute. Diese Signaländerungen lassen sich über Algorithmen gut voneinander trennen“, so Herschel.

Sehr präzise Ortsangabe

MIMO-Radare, kurz für Multiple Input Multiple Output, die also über mehrere Sender und Empfänger verfügen, stellen dabei durch verschiedene „Blickwinkel“ gleichzeitig die Position einer Person fest, erklärt Herschel, und zwar mit extrem präziser Ortsangabe. Die Auswertung verschiedener Radarreflexionen macht beim stationären Einsatz des Geräts zudem eine Lebenszeichendetektion so genau möglich, dass Herzflimmern und Atemfrequenz zu erkennen sind. „Die Technik könnte also bei der Behandlung von vielen Verletzten, zum Beispiel an einem Sammelplatz in einem Katastrophengebiet, dabei helfen zu erkennen, wer gerade am dringendsten Hilfe benötigt.

Zukunftsvision

An Fußgängerampeln könnte die neue Radartechnik, die gerade bei Fraunhofer in Wachtberg weiterentwickelt wird, das Leben von Fußgängern retten.

Laut Projektleiter Reinhold Herschel ließe sich an jeder Ampel ein Sensor anbringen, der Fußgänger und ihre Bewegung erfasst. Da selbst winzige Veränderungen wie ein Pulsschlag erfasst und von der Technik berechnet werden können, ließe sich leicht feststellen, wo ein Fußgänger gerade entschlossen sei, auf die Fahrbahn zu treten. Dann könnte die Ampel für den Autoverkehr automatisch auf Rot gestellt werden. Noch ist die Technik zwar zu groß für solch einen Einsatz, aber die Entwicklung schreite bereits in diese Richtung weiter, so dass ein Radarelement für eine Verkehrsampel nicht viel größer sei als eines der üblichen Lichter. (mfr)

Die Pulsfrequenz beispielsweise misst das Radargerät auf ein Prozent genau, wie der Vergleich mit tragbaren Pulsgeräten ergab. Die Suche nach Verschütteten per Radar ist aber noch nicht ausgereift.

Bisherige Tests fanden mit sich bewegenden Personen im Abstand von bis zu 15 Metern statt. Für eine Studie sucht Fraunhofer nun einen Partner im medizinischen Bereich. Daran könnte sich dann erst ein Zertifizierungsprozess mit einem Industriepartner anschließen. Verschüttete in Erdreich oder unter Stahlbeton sowie die Messung von Drohnen aus wird es nach Einschätzung von Herschel frühestens in zwei Jahren geben. Die Produktentwickler sind weiter fleißig. Mit dem Technischen Hilfswerk zusammen arbeitet Fraunhofer auch an einer Erkundungsanlage mit anderer Frequenz. Auf dem Markt gibt es schon sogenannte Bioradare, die Menschen aufspüren können. Diese arbeiten jedoch mit einer geringeren Wellenfrequenz. Spannend wird es, wenn das Radar wirklich durch Beton „schauen“ kann.