Pionier der Elektro-MusikKunsthalle Düsseldorf widmet sich Conrad Schnitzler

Copyright: Katja Illner

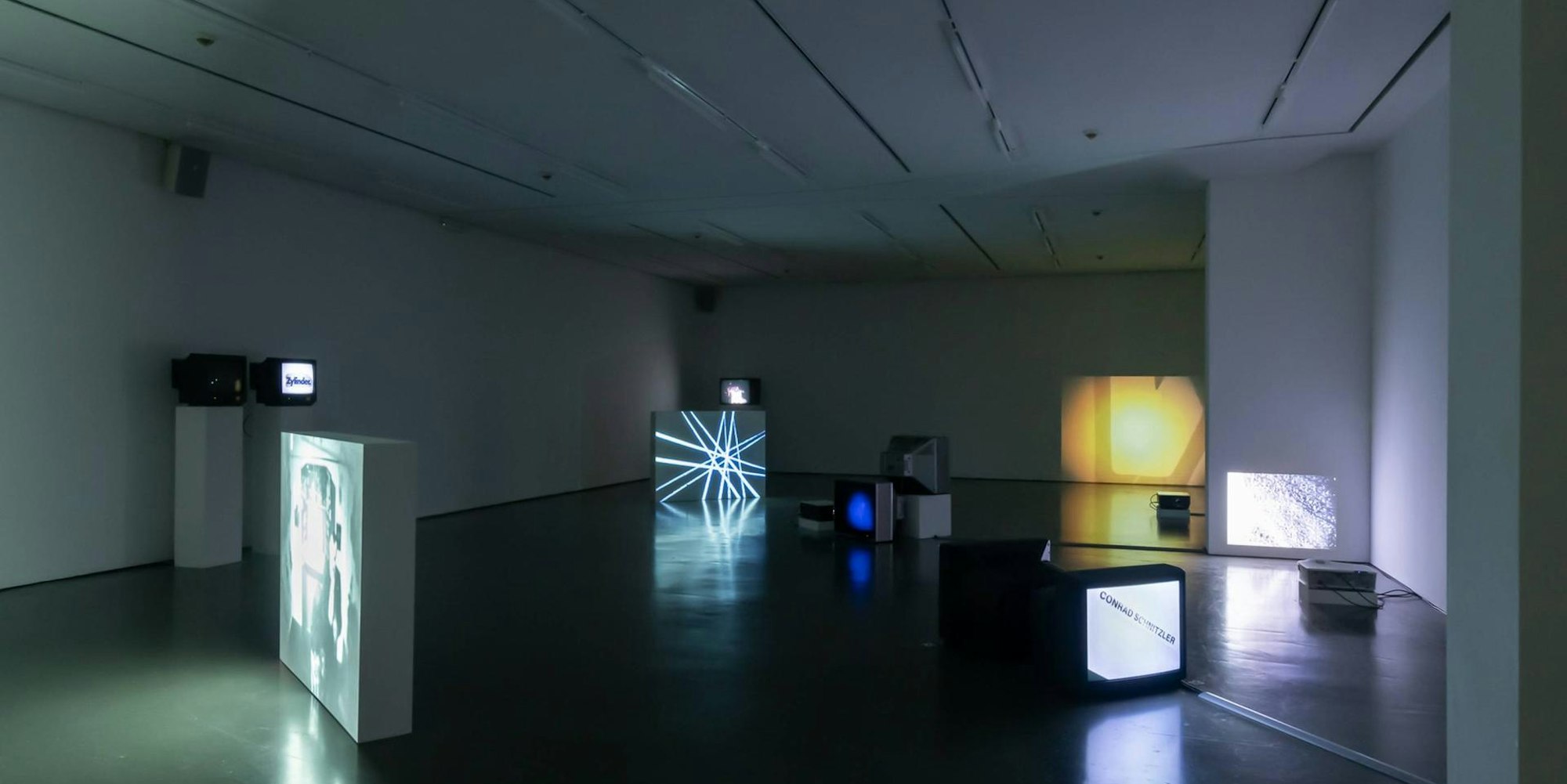

Düsseldorf – Als „wandelnde Klangwolke“ dürfte Conrad Schnitzler auf der Straße nicht in die Kategorie „unauffällig“ gefallen sein: Ein Megafon steckte auf dem Motorradhelm: Am Gürtel trug der Mann in seiner weißen Montur zwei Kassettenrekorder – heute wirkt die Klangwolke wie aus ferner Zeit. Der Düsseldorfer, der als einer der Pioniere der elektronischen Musik gilt, wird wieder entdeckt.

Seine Heimatstadt widmet dem 2011 in Dalgow bei Berlin verstorbenen Künstler, Musiker und Komponisten die Ausstellung „Manchmal artet es in Musik aus“ in der Kunsthalle Düsseldorf. Erstmals wird darin sein Intermedia-Schaffen der 1970er und 80er Jahre beleuchtet. Linea Semmerling und Stefan Schneider recherchierten, sprachen mit Schnitzlers Witwe Gisela. „Es ist noch wenig aufgearbeitet“, sagen die beiden Kuratoren.

Studium unter anderem bei Joseph Beuys

In Schaukästen liegen nun Mappen, Plattencover oder Zeitschriften wie der niederländische „Sonic Report“. Das Musikmagazin für Synthesizer zeigt Schnitzler auf der Titelseite – im Hintergrund eine Landschaft aus Strommasten.

Zerstörte Stadtansichten

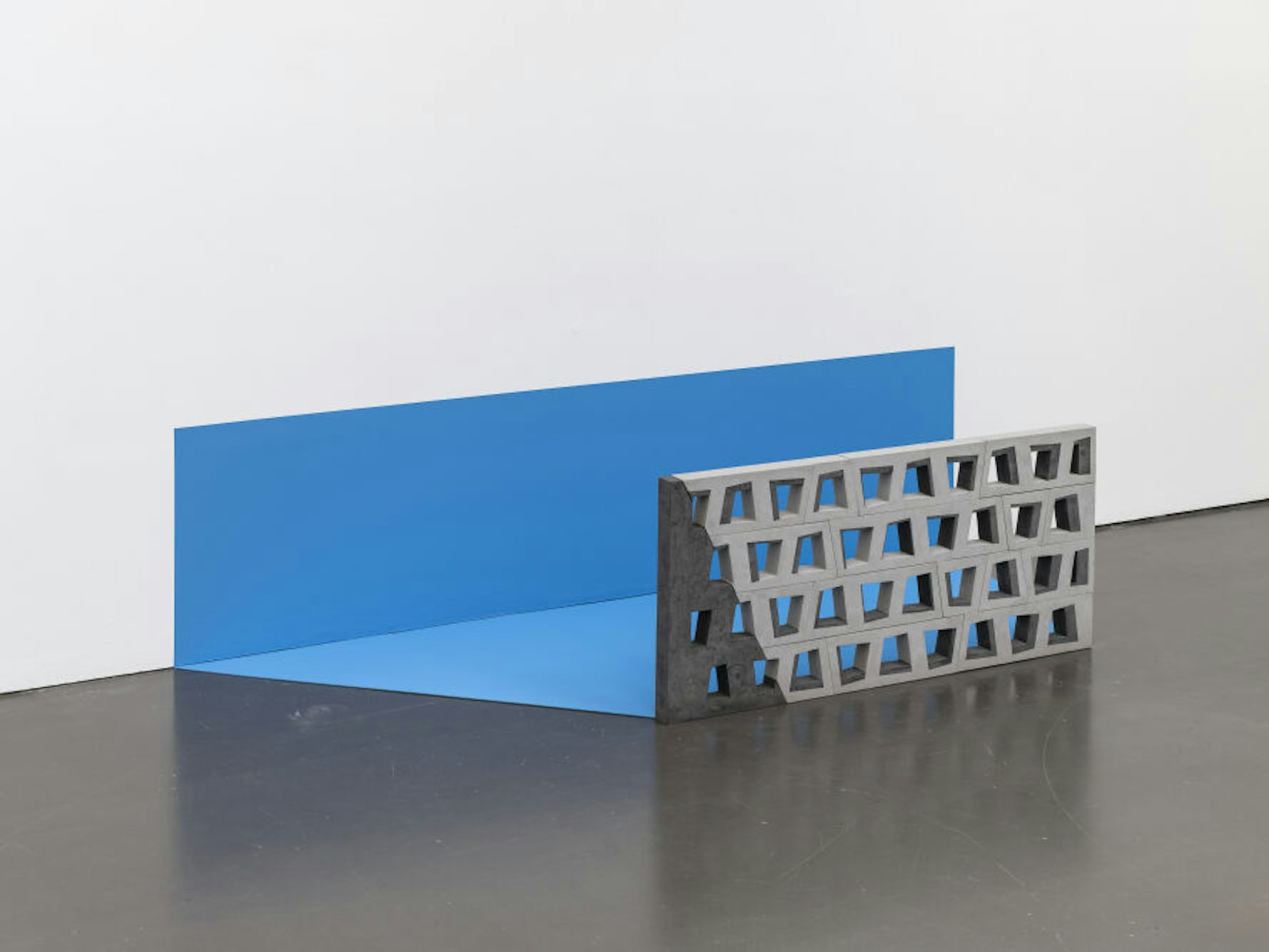

Nur eingeschränkten Blick gewährt Yael Efrati in „Eye oft the Sea“.

Copyright: Katja Illner

Eine weitere Schau in der Kunsthalle unter dem Titel „City Limits“ vereint drei Künstlerinnen mit Perspektive auf Architektur in ihrer Zerstörtheit.

Asta Göring, 1961 in Westdeutschland geboren, zeigt Fassaden mit Einschusslöchern und rostenden Armiereisen, die für die Verwüstung im Zweiten Weltkrieg stehen.

Monika Sosnowska, 1972 in Polen geboren, zeigt den Niedergang des Kommunismus, wie er sich in den Häusern ihrer Heimat abzeichnete. Eine verbeulte Metalltreppe biegt sich als Stahlskelett durch den Raum.

Yael Efrati, 1978 in Israel geboren, gibt in „Eye of The Sea“ den Blick aufs blaue Wasser durch graue Zementsteine frei. Ihre Ruinenfetzen sind in frischer Farbe gestrichen und wirken neu, wie aus dem Baumarkt. Aus Fikusbaum-Feigen formt sie kleine Hügel, die auf den Mauerfragmenten liegen. So als holte sich die Natur bald alles wieder zurück. (jan)

Im Vergleich zu heutigen Großevents mit flirrenden Nebel- und Lichteffekten wirken die Konzertankündigungen auf dünnen Faltblättern rührend bescheiden: „Erste Aufführung einer elektronischen Raumvision“ ist dort zu lesen. Auf Skizzenblöcken werden die Schallereignisse im Raum aufgezeichnet. Die Komposition für sechs Spuren malte Schnitzler kreisförmig auf Millimeterpapier.

Zwei Semester studierte er bei Joseph Beuys und entwickelte sich in den 1970er und 1980er Jahren zum Video- und Aktionskünstler. Wichtig war es ihm, dass er nicht im Sektor Multimedia arbeitete, sondern „zwischen“ den Medien. Und: „Die Bezeichnung ,Musiker’ empfinde ich eher als Schimpfwort.“ In seinem Stück für zwölf Geigen und zwölf Radios geht es denn auch gar nicht um Melodie. Es fällt auf, dass Statisten an den Instrumente sind, die allesamt wahrscheinlich das erste Mal eine Geige in der Hand halten.

Kunst, geboren aus dem Klang des Alltags

Wie Marionetten hocken sie am Boden, jeweils unter einem gewichtigen Röhrenempfänger. Die Klänge plätschern neben der Videoinstallation in der Kunsthalle nur leise, vermitteln aber eine konsequente Herangehensweise Schnitzlers. Geräusche und Töne des Alltags werden zunehmend rhythmisiert und entwickeln damit eigene Dynamik.

Für die Band Kraftwerk schmuggelte er den ersten Synthesizer von England nach Düsseldorf – um sich etwas Geld zu verdienen. Im Begleitheft zur Ausstellung wird Schnitzler zitiert: „Aber um ehrlich zu sein: Kraftwerk waren mir eigentlich zu straff, zu Deutsch. Ich bin 1937 geboren und kann so etwas nicht leiden.“ Seinen Musikstil prägten wiederum radikale Klangerfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg oder der Lärm der Fabrik. „Meine Generation hatte nach dem Krieg die Schnauze voll vom Deutschsein, von diesem ganzen Pickelhauben Scheißdreck. Wir wollten Europäer sein“, so Schnitzler.

Mit Dieter Moebius und Hans-Joachim Roedelius gegründet er 1969 die Band Kluster, die aktiv am Beginn des Krautrocks mitwirkte. Zwei Jahre später trennt sich das Trio und Roedelius und Möbius machen allein als Cluster weiter. Mit „Zwei Osterei“ oder „Klopfzeichen“ erntete Kluster auch in Amerika, England und Japan Bewunderung. 1971 ist die Zeit des Trios vorbei. Schnitzler verlässt die Band.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Ausstellung in Düsseldorf vermittelt Impressionen aus der Werkstatt, die von enormer Experimentierfreude zeugen. Überblendete Filmszenen, in der das Gesicht einer Frau in Nahaufnahme zu sehen ist, wirken wie Ultraschallbilder aus einer Fruchtblase. Regentropfen, die gegen eine Scheibe prasseln, oder Sonnenlichtreflexe auf sich kräuselnder Wasseroberfläche zeigen sehr lyrische Momente in der Arbeit Conrad Schnitzlers, für den man sich freut, dass er wieder entdeckt wird.

Bis 14. 8., Di bis So 11–18 Uhr, Grabbeplatz 4.