Ein opulenter Bildband widmet sich der Geschichte einer der wichtigsten Plattenfirmen der Welt und erzählt viele spannende Anekdoten.

Bildband aus Köln„75 Years of Atlantic Records“ – die Geschichte eines Musiklabels

Die Disco-Band Chic

Copyright: Anton Corbijn/Taschen Verlag

Die Bedeutung von Zahnärzten kann für die Geschichte der populären Musik gar nicht genug gewürdigt werden. 10.000 D-Mark lieh sich Vera Brandes bekanntermaßen von ihren Eltern, um für das heute legendäre Keith-Jarrett-Konzert die Kölner Oper anmieten zu können. Zuvor hatte sie schon zu nächtlicher Stunde vom Telefon in der Praxis des Papas Auftritte für andere Jazzer organisiert.

Satte 10.000 US-Dollar lieh sich Ahmet Ertegun von seinem Zahnarzt, um am 31. Dezember 1947 die Plattenfirma Atlantic Records zu gründen zusammen mit Herb Abramson, der Zahnmedizin studierte, und dessen Frau Miriam.

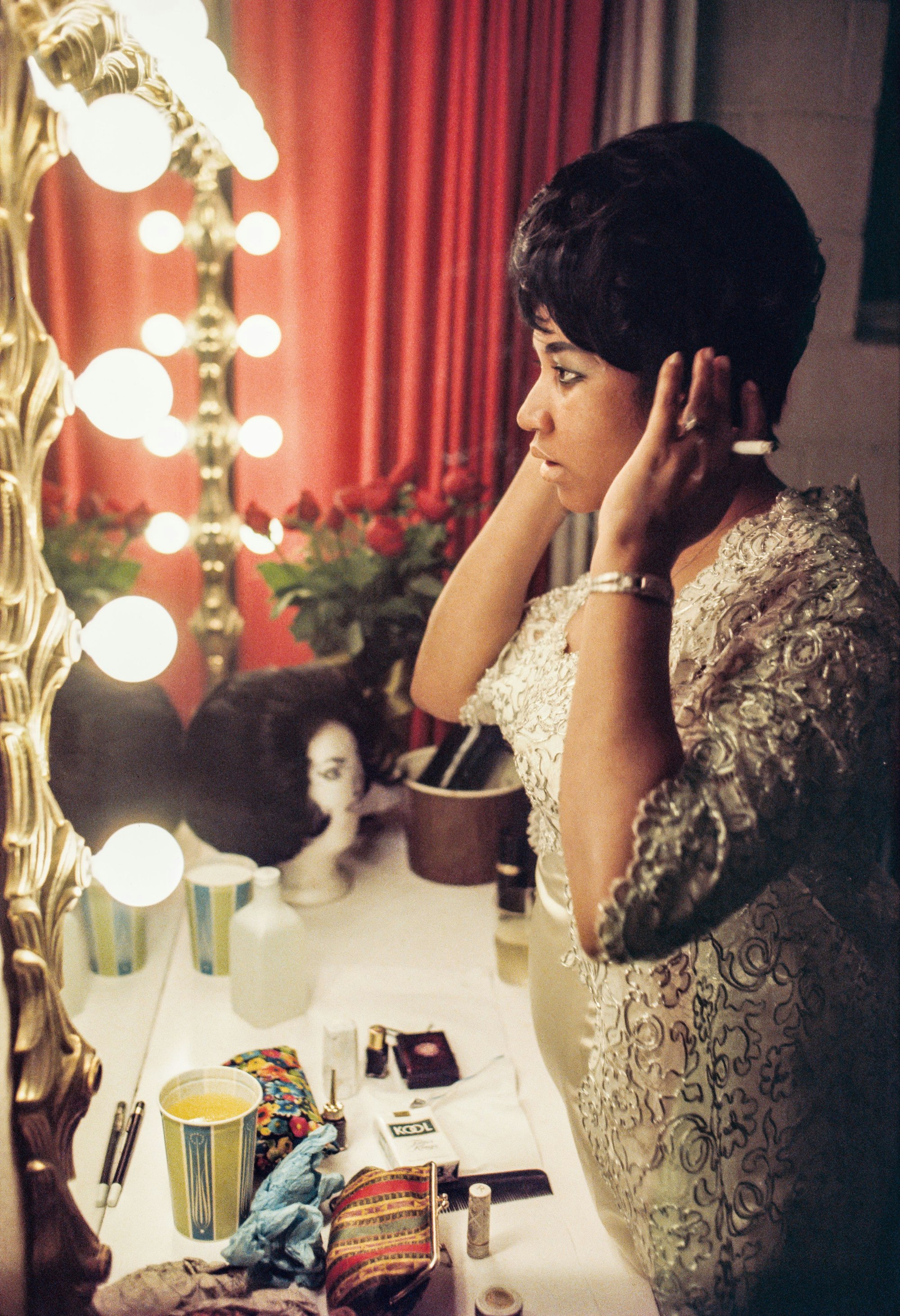

Aretha Franklin backstage

Copyright: Taschen Verlag

Nun erscheint bei Taschen ein üppiger Bildband mit dem Titel „75 Years of Atlantic Records“. Die Verspätung erklärt der Verlag damit, dass man im Archiv der Firma so viele Schätze gefunden habe, dass sich die ursprünglich geplanten zwei Jahre Arbeit am Buch verdoppelt hätten.

Atlantic steht für große Namen des Soul wie Aretha Franklin oder Ray Charles, für Jazzlegenden wie John Coltrane oder das Modern Jazz Quartet (oder für kurze Zeit auch für Keith Jarrett), für Popstars wie Bobby Darin oder Sonny und Cher, Rockgrößen wie Led Zeppelin oder AC/DC.

Auch ABBA wurde von Atlantic Records vertrieben

Und auch heute noch hat die Firma die Nase vorn, wenn es darum geht, neue Talente zu entdecken, zu fördern und nach oben in die Charts zu bringen wie Lizzo, Bruno Mars oder Ed Sheeran. Dabei geht es im Buch nur um den US-amerikanischen Markt, was manchmal aus europäischer Sicht zu Verwirrung führen kann: So assoziiert man etwa ABBA hierzulande mit der Polydor, während die Platten der vier Schweden auf der anderen Seite des großen Teichs von Atlantic vertrieben wurden.

In kenntnisreichen Essays wird die Historie des Labels aufgeblättert, interessanterweise sowohl chronologisch als auch nach einzelnen musikalischen Genres aufgeteilt. Kenntnisreich und mit unzähligen Anekdoten gespickt wird die Entwicklung vom Büro, in dem Abends die Schreibtische aufeinander getürmt wurden, um Platz für Musikaufnahmen zu schaffen, über die 70er Jahre, als man mitten in Manhattan residierte, bis hin zu aktuellen Entwicklungen, in denen man als Label auch wieder seinen Künstlerinnen und Künstlern eigene Studios zur Verfügung stellt, nachgezeichnet. Und in den Studios muss es in all den Jahrzehnten heiß hergegangen sein.

Dusty Springfield mit Produzent Tom Dowd

Copyright: Taschen Verlag

Dafür spricht etwa die Geschichte, wie das psychedelische Stück „In-A-Gadda-Da-Vida“ von Iron Butterfly seinen Namen bekam: Ahmet Ertegun erzählt, wie er 1968 ein Band mit dem seltsamen Titel herumliegen sah und einen Musiker danach fragte. Der meinte, das Lied sollte eigentlich „In the Garden of Eden“, da habe jemand, im Alkohol- oder einem anderen Rausch, ein paar Buchstaben vertauscht. Aber Ertegun riet, den schrägen Titel beizubehalten, er passe gut zu der Zeit, als die Beatles und die Stones zu Gurus nach Indien fuhren. Und er sollte Recht behalten: Die 17 Minuten lange Nummer ist ein Klassiker, das Album verkaufte sich millionenfach.

Wenn man etwas kritisieren könnte, dann vielleicht die Tatsache, dass man bei einem stolzen Preis von 150 Euro eine deutsche Übersetzung zumindest als Beilage erwarten könnte. Aber im Mittelpunkt stehen eh die Bilder. Doch an ihnen erkennt man wunderbar die Entwicklung im Verhältnis von Musikerinnen und Musikern zur Kamera.

Sind die aktuelleren Fotos eher - wenn auch teilweise aufwendig produzierte - Promoaufnahmen, gewährte man den Fotografen und Fotografinnen in früheren Zeiten doch mehr Nähe. Da feixt Duane Allman im Studio, im Hintergrund steht fast versteckt Aretha Franklin, die mit Technikern konzentriert an einem aktuellen Album arbeitet.

An anderer Stelle albert Duane 1968 mit Wilson Pickett bei Aufnahmen herum und man kann dabei sehen, welche Rolle Kleidung immer spielte: Der Soulstar Pickett gestylt im edlen Zwirn, der Rocker Allman in Wildlederweste und Ringel-Shirt, die Haare lang, der Schnauzer fransig. Aber der Groove zwischen den beiden stimmte.

Einblicke in ihre Garderobenräume gewähren Bobby Darin (was wohl in dem Glas ist, das er scheinbar auf ex leert?) oder auch Aretha Franklin, die ihre Haarpracht zurechtzupft, während eine andere Perücke noch auf einem Styroporkopf ihrem Einsatz entgegenblickt.

Und man fragt sich, was John Coltrone auf einem der Bilder raucht. Die Fotos von Eric Clapton mit seiner Großmutter und deren silbernem Teegeschirr oder Jimmy Page von Led Zeppelin in karierte Hose auf einem Sofa mit Spitzenüberwurf sind schön schräg.

Einen fast schon intimen Moment hielt Vernon Merritt III 1967 fest, als er Nina Simone und Otis Redding backstage bei einer Veranstaltung fotografierte, bei der Martin Luther King auftrat. Neben all den großen Namen werden aber auch die gewürdigt, die nie den Status von Superstars hatten, wie Carla Thomas oder Barbara Lewis.

Dabei erweisen sich die Bildunterschriften als wahre Fundgrube, die mit fast noch mehr Informationen gespickt sind als die Essays. So erfährt man praktisch im Kleingedruckten, dass Dusty Springfields Platte „Dusty in Memphis“, die heute als ihre beste betrachtet wird, seinerzeit ein kommerzieller Flop war. Auch da bewiesen Ertegun und seine Mitstreiter auf lange Sicht den richtigen Riecher.

Ahmet Ertegun starb am 14. Dezember 2006, nachdem er am 29. Oktober nach einem Sturz ins Koma gefallen war backtstage bei einem Konzert der Rolling Stones in New York. Bei aller Tragik: Für einen Plattenmogul kann man sich kaum ein passenderes Ende vorstellen.

75 Years of Atlantic Records. Taschen Verlag, 462 S., 150 Euro