Der Papst sprach „ex Gartenstuhl“Die Lebenserinnerungen von Joachim Kardinal Meisner

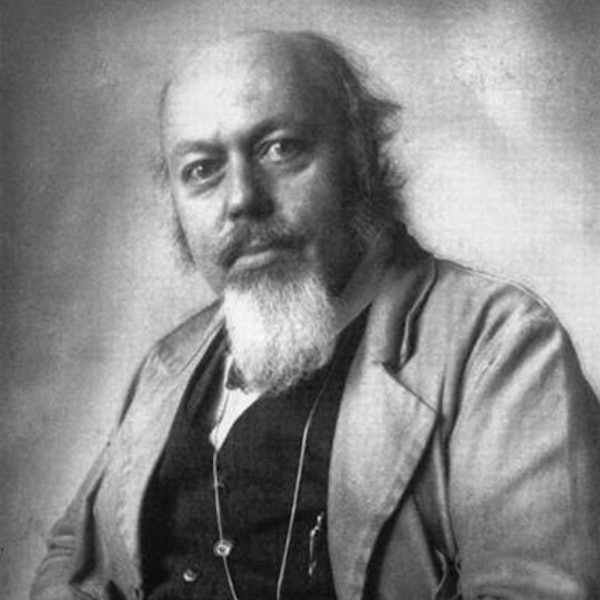

Die aus Schlesien geflohene Familie Meisner in ihrer neuen Heimat Thüringen, Joachim ganz rechts.

Copyright: Nachlass Kardinal Meisner (2), dpa

- In den letzten Monaten vor seinem Tod hat Joachim Kardinal Meisner (1933–2017) der Journalisten Gudrun Schmidt sein Leben erzählt.

- Eine unbändige Lebensfreude spricht aus diesem Buch und ein Humor, der Meisner auch in herausfordernden Situationen nicht verlassen hat.

- Er wird mit Wohlgefallen auf das Erscheinen seines letzten Buches blicken.

Köln – Wenn sein Patenonkel Recht behalten hätte, dann wäre aus Joachim Meisner ein lockerer Vogel geworden. Auf dem Weg zur Taufe des kleinen Joachim machte Onkel Werner samt Begleitung in der Wirtschaft „Zur Hoffnung“ in Breslau-Lissa Station, um sich mit einem Cognac zu stärken. Dort bahnte sich eine Geflügelschau an, und die Anwesenden hielten den mit Frack und Zylinder ausstaffierten Paten für den Eröffnungsredner.

Onkel Werner tat nichts, um diesen Eindruck zu zerstreuen, wurde seiner präsidialen Aufgabe bestens gerecht – und eilte, bevor der richtige Redner kam, zur Taufe des späteren Berliner und Kölner Kardinals. Der die Geschichte vom lockeren Vogel 83 Jahre später mit offensichtlichem Vergnügen der Journalistin Gudrun Schmidt erzählte.

Lebenserinnerungen und Lebensgeschichten

So turbulent startet die Lebensgeschichte eines Mannes, der zu einer der prägenden Gestalten der katholischen Weltkirche werden sollte. Seit heute liegen Schmidts Aufzeichnungen als Buch vor. Onkel Werner kam auf den „lockeren Vogel“ gern zurück, als sein Patenkind längst Priester geworden war. Denkwürdig sind auch die Schwarzfahrten des kleinen Joachim auf den Plattformen der Breslau-Lissaer Schmalspurbahn. Oder die Ohrfeige vom Pfarrer, als Meisner auf die Frage nach dem höchsten Fest im Kirchenjahr antwortete: „Das Schlachtfest“. Weil es da so gutes Essen gab.

Wer Meisner gekannt hat, wundert sich nicht, dass von leiblichen Genüssen viel die Rede ist in diesen Lebenserinnerungen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Eichsfeldwurst, weiße Bohnen (das Leibgericht), geräucherter Aal, Erfurter Schmandkuchen, schlesische „Kleßel“, Streuselkuchen. Und Kolatschen, gefüllte Hefeküchlein, nach denen Meisner tschechische Ordensschwestern im Petersdom fragte.

Unbändige Lebensfreude

Sie hatten welche, der Kardinal verspeiste sie an Ort und Stelle. Radeberger Pils und Krimsekt für Gäste, der unter der Hand über einen Pförtner Erich Honeckers gekauft wurde. Und die ersten Bananen seines Lebens, die der junge DDR-Geistliche auf einer Dienstreise in Österreich erstand. Samt den Folgen des Verzehrs, denen eine Sennerin mit warmer Buttermilch abhalf.

Eine unbändige Lebensfreude spricht aus diesem Buch und ein Humor, der Meisner auch in herausfordernden Situationen nicht verlassen hat: „Vor allem darf man nicht alles todernst nehmen nach dem Motto: Wenn wir es nicht lösen, geht die Kirche unter.“

Flucht aus Schlesien

Dabei berichtet Meisner von sehr dunklen Stunden. Der lebensgefährlichen Flucht aus Schlesien. Dem Verlust des Vaters, der in der Gefangenschaft serbischer Partisanen umkam. Meisners bischöflicher Wahlspruch „Unsere Hoffnung für Euch steht fest“ hat diesen tragischen Hintergrund: Er wählte ihn, weil er in der innige Verbindung zum Erfurter Administrator Bischof Hugo Aufderbeck als „Entschädigung“ für den Verlust des Vaters empfand. Es gab eben doch immer Hoffnung. Umso tiefer haben ihn Krebserkrankung und Tod von Aufderbeck erschüttert – ebenso wie der Krebstod des Berliner Kardinals Alfred Bengsch.

Die Kapitel über Meisners Priester- und Bischofsjahre in der DDR sind das Zentrum dieses Buches. Meisner berichtet über Weihen von Untergrundpriestern, die er in der ehemaligen Tschechoslowakei vornahm. Über Intriganten wie Paul Dissemond, den – nach eigener Darstellung ohne sein Wissen – als Stasi-Informanten geführten Generalsekretär der Berliner Konferenz der DDR-Bischöfe. Über deren später entmachteten zeitweiligen Vorsitzenden Gerhard Schaffran (Bischof von Dresden-Meißen).

Begegnung mit Helmut Schmidt

Der verbrachte angeblich alkoholgeschwängerte Abende mit Klaus Gysi, dem DDR-Staatssekretär für Kirchenfragen. Meisner selbst hat Gysis und Honeckers Avancen stets abgelehnt und daraus nach eigenem Bekunden auch fürs Leben in der „sogenannten freien Welt“ gelernt, „die nicht aufgibt, einen Bischof zu sicher hinüberzuziehen“. Daher: „Wer sich anpasst, kann gleich einpacken.“

Das Buch

In den letzten Monaten vor seinem Tod hat Joachim Kardinal Meisner (1933–2017) der Journalisten Gudrun Schmidt sein Leben erzählt. In Abstimmung mit Meisners Testamentsvollstrecker Markus Bosbach wurde daraus ein Buch, illustriert mit Fotos aus Meisners privatem Album (hier: Meisner – 2. v.. l. – im Zeltlager beim Katholikentag in Berlin 1952). Es erscheint heute.

Im Buchhandel: Joachim Kardinal Meisner, Wer sich anpasst, kann gleich einpacken. Lebenserinnerungen, aufgezeichnet von Gudrun Schmidt. Herder Verlag, 255 S., 24 Euro.

Als Bischof des geteilten Berlin (1980 bis 1989) stand Meisner im Fokus der Politik. Über seine Begegnungen mit Bundeskanzler Helmut Schmidt berichtet er mit Hochachtung. Den Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker dagegen hielt er für eine Fehlbesetzung. Helmut Kohl beschreibt Meisner so: „Er ist christlich-katholisch, glaubt auch an Gott, präsentierte sich sehr von sich überzeugt – und erwies sich als dialogunfähig.“ Angela Merkel wird mit einem Hinweis auf ihre Scheidung und ihr zunächst nichteheliches Zusammenleben mit ihrem heutigen Mann abgefertigt; Meisner will bei Kohl erreicht haben, dass sie nicht Familienministerin wurde. Da war er schon Erzbischof von Köln.

Siegel der Verschwiegenheit

Der Bonner Sozialethiker Lothar Roos hat Meisner viel später erzählt, dass er der Wunsch-Nachfolger von Joseph Kardinal Höffner gewesen sei – nur dass Höffner die Berufung eines Bischofs aus der DDR nach Köln für unrealistisch hielt, im Gegensatz zu Papst Johannes Paul II., der an den Zusammenbruch des kommunistischen Systems glaubte und dies Meisner auch selbst in Castel Gandolfo sagte.

Über die Umstände jenes denkwürdigen Gesprächs hatte Meisner als Erzbischof stets nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit berichtet – nun sind sie endlich zu lesen: Der Papst empfing Meisner nach dem Schwimmen am Pool. Meisner widersprach dem Ansinnen, ihn nach Köln zu schicken, mit dem Hinweis, Karol Wojtyla spreche hier ja wohl nicht ex cathedra, sondern „ex Gartenstuhl“. Geholfen hat es ihm nicht.

Freundschaft mit Papst Benedikt XVI.

Die Kölner Zeit war lang, und schließlich meinte Meisner auch, „nun sei genug erzählt“. Dabei könnte dieses Kölner Vierteljahrhundert ein eigenes Buch füllen. Aus der Kontroverse um seine Bischofswahl habe er sich bewusst herausgehalten, so Meisner. Massiv griff er in die Priesterausbildung ein, die nach seiner Einschätzung im Argen lag. Über die Katholisch-Theologischen Fakultäten fällt kaum ein gutes Wort, im Gegenteil träumte Meisner von einer kircheneigenen Konkurrenz zur Bonner Universitätstheologie – umso mehr darf man darauf gespannt sein, was sein Nachfolger Rainer Kardinal Woelki mit der „Kölner Hochschule für katholische Theologie“ vorhat.

Die aus Schlesien geflohene Familie Meisner in ihrer neuen Heimat Thüringen, Joachim ganz rechts.

Copyright: Nachlass Kardinal Meisner (2), dpa

Dieser Nachfolger Woelki wird für seine Arbeit als Direktor des Bonner Theologenkonvikts Albertinum gelobt; dagegen distanziert sich Meisner vom durch Woelki vorangetriebenen Umbau der Berliner Hedwigskathedrale, ohne aber dabei dessen Namen zu nennen. Über Meisners enge Freundschaft mit Papst Benedikt XVI. läse man gern mehr, der Nachfolger Franziskus wird erwartungsgemäß gar nicht erwähnt. Und zum Thema Missbrauch nichts aus Kölner Perspektive, nur die Anmerkung über seine Erfahrungen als junger Priester: Heute würde ein Priester nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen nur zu zweit zum Gespräch einladen.

Das letzte Buch

Immerhin eine, zugleich sehr weltliche und sehr fromme, Anekdote hat Meisner aus Köln zu berichten: Während des Eucharistischen Kongresses 2013 landete eine 100-Euro-Note in der Kollekte der Minoritenkirche. Laut angeheftetem Zettel hatte der anonyme Spender das Geld im Bordell ausgeben wollen, es sich aber unter dem Eindruck der gläubigen jungen Leute anders überlegt. Er wollte dazugehören.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Dazugehören. Die feste Hoffnung. Der kindliche, unbeirrbare Glaube – Zweifel hat Meisner nach eigener Darstellung nie gekannt –: Das sind Konstanten dieses Buches. Als er bei seiner Kardinalerhebung den Lichterglanz im Petersdom sah, dachte Meisner: „So etwas wirst Du nur noch einmal im Himmel erleben.“ Dort, das war sein sicherer Glaube, wird er nun wohnen. Und er wird mit Wohlgefallen auf das Erscheinen seines letzten Buches blicken.