Heute vor 50 Jahren ging ein besonderer Baustart durch die Medien – Ein Landesminister eröffnete die Arbeiten eigenhändig mit Sprengungen.

Vor 50 JahrenZwei Detonationen eröffneten den Untergang eines Tals in Rhein-Berg

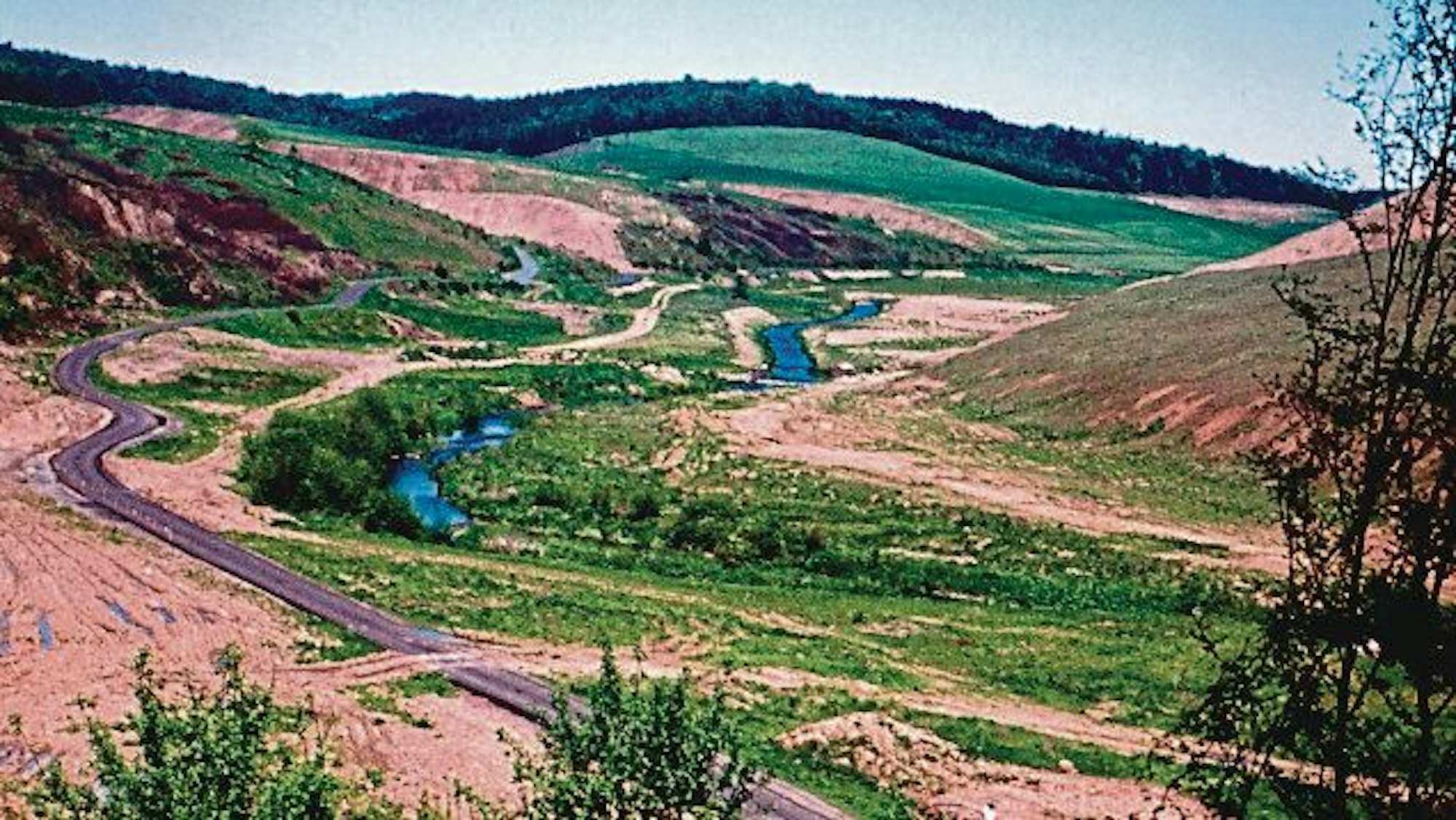

In eine Mondlandschaft verwandelte sich das obere Dhünntal vor 50 Jahren: Komplett leergeräumt wurde es für den Bau der Großen Dhünn-Talsperre.

Copyright: Helmut Frielingsdorf

Zwei Detonationen waren zu hören, als vor 50 Jahren mit einem der größten Bauprojekte begonnen wurde, die – neben dem Bau der Autobahnen – der Rheinisch-Bergische Kreis je erlebt hat. Am Tag darauf hieß es in der Zeitung:

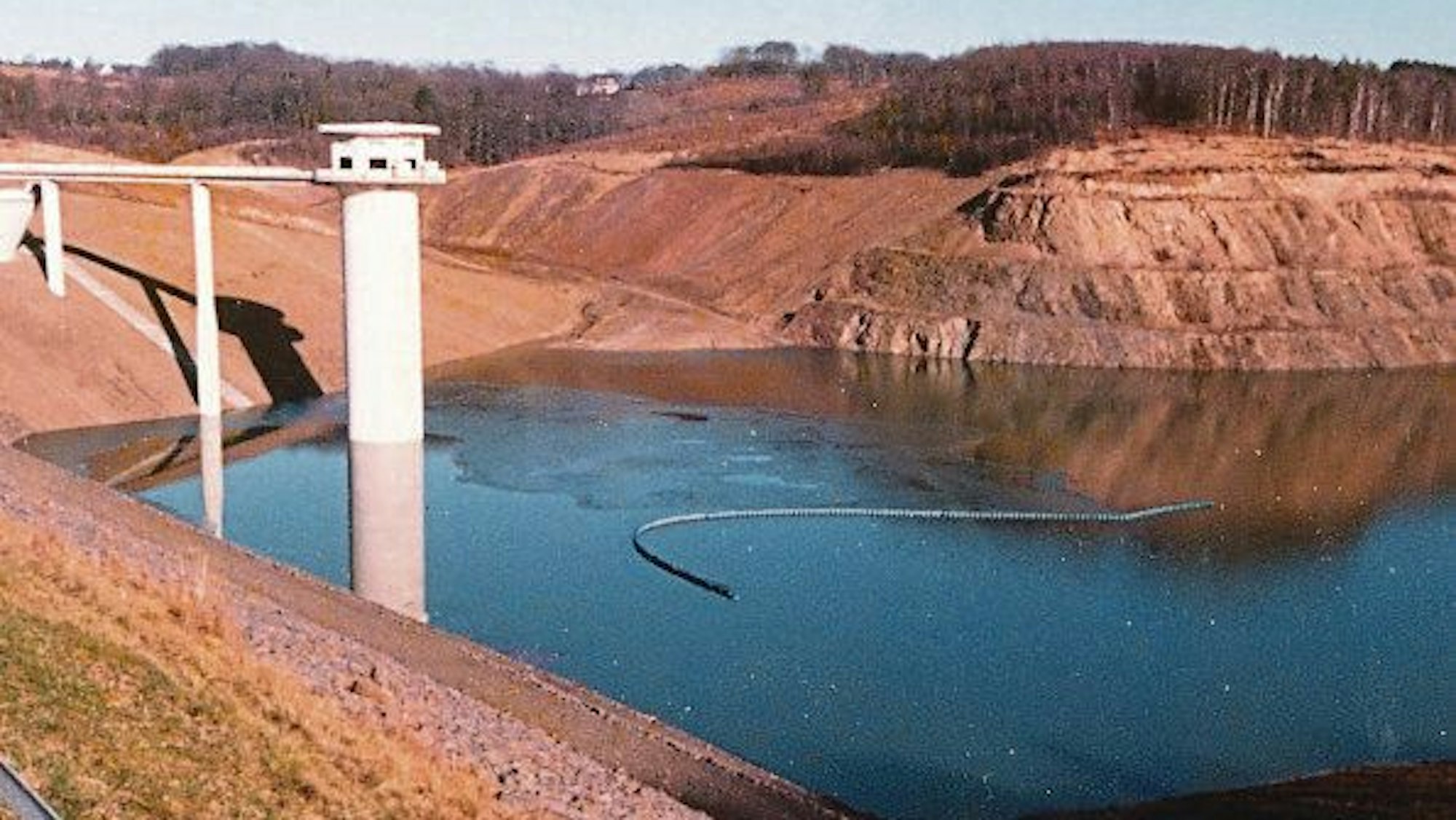

1985 wurde mit dem Probestau der fertigen Talsperre begonnen, die 1988 in Betrieb ging.

Copyright: Heinz & Hanne Vogt

„Mit zwei kleinen Sprengungen leitete der der nordrhein-westfälische Minister Dieter Deneke gestern den offiziellen Bau der Großen Dhünntalsperre ein. Sie wird einen Stauraum von 81 Millionen Kubikmetern Trinkwasser haben. Bei Plätzmühle nahe Bechen wird ein 63 Meter hoher Steinschüttdamm mit Asphaltbetonkerndichtung errichtet. Später wird in den 53 Meter hoch gestauten Wassermassen das Dhünntal mit Nebentälern versinken.“

Noch haben nicht alle 150 Menschen ihre Heimat im Dhünntal verlassen.

Und weiter hieß es: „Noch haben nicht alle 150 Menschen ihre Heimat im Dhünntal verlassen. Ein großer Teil allerdings fand in der Nähe Wohnung, Haus und Grund. Dieter Deneke: ,Was wir hier beginnen, bleibt mit Opfern verbunden, denn über entsprechende Entschädigungen kann nur die materielle Seite ausgeglichen werden.' Die Gesamtkosten ohne Wasseraufbereitung werden sich auf rund 200 Millionen DM belaufen. Der Vorsitzende des Wupperverbandes, Direktor Harald Graf erläuterte, dass die große Dhünntalsperre die größte Talsperre in der Bundesrepublik sein werde, die ausschließlich und unmittelbar der Trinkwasserversorgung diene.“

Zehn Jahre dauerte es, bis Deutschlands (nach der Rappbodetalsperre im Harz) zweitgrößte reine Trinkwassersperre fertiggestellt war und 1988 endlich ihren Betrieb aufnehmen konnte. Knapp eine Million Menschen werden seitdem aus ihr mit Trinkwasser versorgt.

210 Bewohnerinnen und Bewohner mussten umgesiedelt werden

210 Bewohner des oberen Dhünntals waren vor dem Bau der Talsperre umgesiedelt, ihre Häuser und Höfe abgetragen worden. 25 Jahre zuvor war bereits eine mit 7,5 Millionen Kubikmetern Fassungsvermögen deutlich kleinere Talsperre weiter oberhalb im Tal gebaut worden. Sie existiert bis heute als Vorsperre Große Dhünn der zwischen 1975 und 1985 errichteten Großen Dhünn-Talsperre weiter.

Heute liefert die Talsperre Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung für eine Million Menschen.

Copyright: Guido Wagner

Das Wort „groß“ trägt die jüngere Talsperre derweil nicht wegen ihrer Größe im Namen, sondern, weil ihr Hauptzufluss die bei Wipperfürth entspringende Große Dhünn ist – im Unterschied zur beim Ort Dhünn in die Talsperre fließende Kleinen Dhünn, die bei Hückeswagen entspringt.

Für die Talsperre wurde auch ein Stollen ins Nachbartal gesprengt

Neben den beiden Hauptzuflüssen sowie zahlreichen weiteren Bächen, die in die Talsperre fließen, wird das Wasserreservoir auch noch mit Wasser aus der Sülz im benachbarten Tal gespeist. Denn während des Baus der Großen Dhünn-Talsperre wurde auch ein Tunnel zwischen dem Sülz- und dem Dhünntal durch den Berg gesprengt. Durch ihn kann an einem Staubecken im Sülztal oberhalb von Kürten seitdem bei Hochwasser Wasser aus der Sülz in die Große Dhünn-Talsperre geleitet werden. Auf diese Weise wird das direkte Niederschlagseinzugsgebiet der Talsperre von 60 Quadratkilometern noch um 39 weitere Quadratkilometer erweitert – was insbesondere bei mehreren aufeinander folgenden Trockenjahren bereits hilfreich war.

Ein Tunnel führt vom Sülz- ins Dhünntal: Durch ihn kann bei Hochwasser zusätzliches Wasser aus der Sülz in die Große Dhünn-Talsperre gelangen.

Copyright: Guido Wagner

Nicht nur oberhalb der Talsperre hat sich das Dhünntal mit dem Bau der Großen Dhünn-Talsperre verändert, sondern auch unterhalb. Denn bis zum Jahr 2015 wurde an den Unterlauf der Dhünn ausschließlich Wasser aus den untersten Tiefen der Talsperre abgegeben. Das aber war deutlich kälter, als das Wasser des Flusses oberhalb der Talsperre. Die Folge: Zahlreichen Lebewesen war das Wasser unterhalb der Talsperre zu kalt.

Das änderte sich, als 2015 ein sogenannter Thermorüssel in Betrieb ging. Mit ihm kann Wasser aus unterschiedlichen Schichten der Talsperre aufgenommen und an den Unterlauf der Talsperre abgegeben werden und so die Wassertemperatur auch unterhalb der Talsperre konstant gehalten werden – eine weitere Besonderheit der Talsperre mitten in Rhein-Berg.