Eine „große Ratlosigkeit“ bei den Wahlberechtigten sieht Manfred Güllner, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Über die Gründe dafür und darüber, wie aussagekräftig Umfragen sind, spricht der Demoskop im Interview.

Forsa-Chef zur Bundestagswahl„Wir haben eine große Ratlosigkeit, was man wählen soll“

Berlin: Besucher gehen vor der Deutschlandflagge in der Kuppel im Bundestag. Am 23.2.2025 werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestags bei vorgezogenen Neuwahlen gewählt.

Copyright: dpa

Herr Güllner, warum gibt es so viele Wähler, die nicht wissen, wen sie wählen oder ob sie überhaupt an der Bundestagswahl teilnehmen wollen?

Bei dieser Wahl ist es so, dass wir eine große Ratlosigkeit haben, was man wählen sollte. Man ist einerseits mit der Ampel-Regierung und dem Kanzler extrem unzufrieden, andererseits ist die Hoffnung, dass es mit einem Kanzler Merz besser werden würde, nicht allzu ausgeprägt. Deswegen sagen uns auch über 40 Prozent der Wahlberechtigten, dass die Entscheidung schwerer ist als bei früheren Wahlen. Man denkt wahrscheinlich bis zum Wahltag nach, wem man seine Stimme gibt.

Laut Forsa ist der Anteil der Nichtwähler beziehungsweise Unentschlossenen bei denjenigen Wahlberechtigten besonders groß, die sich selbst zur politischen Mitte zählen. Warum gerade in dieser Gruppe?

Alles zum Thema Deutscher Bundestag

- Newsblog zur Bundestagswahl Gefälschte Stimmzettel im Netz – Uli Hoeneß nennt Wunschregierung

- Bundestagswahl 2025 Infos, Fristen, Unterlagen für Kölner – So finde ich mein Wahllokal

- Zwischen Waffeln und Wahlkampf Bundestagskandidaten aus Rhein-Berg reden im Podcast

- Bundestagswahl im Kreis Euskirchen Markus Hausmann tritt für das Bündnis für Deutschland an

- Bundestagswahl 2025 Die neue Regierung kann gut werden

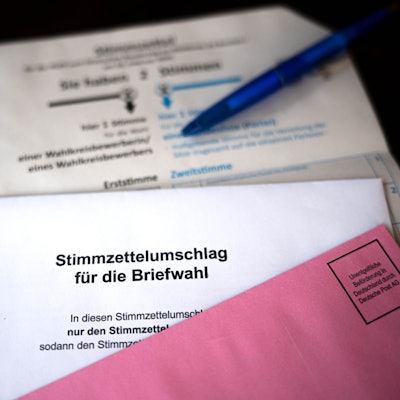

- Briefwahl, Fristen, Unterlagen Alle Infos für die Bundestagswahl 2025 in Burscheid

- Briefwahl, Fristen, Unterlagen Alle Infos für die Bundestagswahl 2025 in Leichlingen

Wir können feststellen, dass die Gruppe derer, die sich der gesellschaftlichen und politischen Mitte zuordnen und die in normalen Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind, häufig das Gefühl haben, dass die Politik sich zu sehr um Randgruppen kümmert. Um die Mitte kümmert sich, so ist wenigstens der Eindruck, niemand so richtig. Der Mittelstand fühlt sich auch von der FDP nicht richtig vertreten. Deshalb ist hier der Unmut relativ groß, dass man von der Politik vergessen wird.

Ist die Parteienbindung aktuell in Deutschland generell schwach?

Nein, eigentlich nicht. Sie ist sicherlich schwächer als früher, das ist richtig. Aber wir sehen immer noch, dass auch von denen, die schon 2021 eine bestimmte Partei gewählt haben, doch ein relativ großer Teil wieder dieselbe Partei wählen will. Es ist nicht so, dass da nun eine totale Fluktuation stattfindet, sondern die Parteien haben noch einen Kern von Stammwählern. Gewisse Parteibindungen gibt es schon noch. Die SPD wird beispielsweise jetzt von den Treuesten der Treuen ihrer Stammwähler gewählt. Die wählen SPD, egal ob sie zufrieden sind mit dem, was der Kanzler oder die Partei macht.

Wird es bei dieser Bundestagswahl viele Last-Minute-Entscheidungen geben?

In der letzten Phase des Wahlkampfes sehen wir, dass sich gerade das Schicksal der „Kleinen“ jetzt entscheidet, etwa der FDP, der Linken oder des BSW. Es ist aber für die nächste Regierungsbildung wichtig, ob die kleinen Parteien über fünf Prozent und damit in den Bundestag kommen. Das sind, glaube ich, Wahlentscheidungen, die in den letzten Tagen vor der Wahl fallen.

Können die Parteien, die normalerweise unter „Sonstige“ laufen, von der Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien profitieren?

Das tun sie bei der Europawahl. Bei der Bundestagswahl ist das nicht so, weil man ja dort fünf Prozent der Stimmen haben muss, um im Parlament vertreten zu sein. Das hält viele Menschen davon ab, trotz Unmut über große Parteien eine der vielen sonstigen Parteien zu wählen. Es gibt darunter keine, die die Chance hat, bei der Bundestagswahl auch nur in die Nähe der fünf Prozent zu kommen.

Hat sich der Anteil der Unentschlossenen kurz vor der Wahl noch mal verändert?

Der Anteil derer, die sagen, ich wähle gar nicht, der ist in der Tat gesunken. Aber der Anteil derer, die sagen, die Entscheidung ist schwerer, ist bislang gleich geblieben. Das sind diejenigen, die auf jeden Fall zur Wahl gehen möchten und auch mit hoher Wahrscheinlichkeit hingehen. Ich rechne nicht damit, dass die Wahlbeteiligung deutlich niedriger wird als beim letzten Mal, sondern dass sie in etwa auf dem Niveau bleibt, wie es auch bei der Bundestagswahl 2021 der Fall war, als ein knappes Viertel der Wahlberechtigten nicht zur Wahl gegangen ist.

Kann die umstrittene Migrationsabstimmung der Union mit der AfD im Bundestag den einen oder anderen Unentschlossenen zu einer Entscheidung bewegen?

Es gibt eine Partei, die offenbar davon deutlich profitiert hat. Das ist die Linke, die jetzt in den Umfragen über fünf Prozent liegt und damit die Chance hat, auch ohne drei Direktmandate in den Bundestag zu kommen. Die Linke hat auch profitiert durch den Auftritt von Frau Reichinnek bei der Debatte im Bundestag. Stabilisiert ist nun auch die AfD, weil die Migration ein originäres AfD-Thema ist. Nicht genutzt hat der Vorgang der Union. Merz hatte sich wohl erhofft, dass man dadurch ein paar Punkte gewinnt und Wähler von der AfD zurückholen kann. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt, denn die Union lag ja in den Umfragen nach dem Bruch der Ampel bei 33 bis 34 Prozent und oszilliert jetzt um die 30 Prozent, zum Teil sogar darunter. Der Union hat ihr Vorstoß in der Form, wie es Merz gemacht hat, gar nichts genutzt.

In den Sonntagsfragen bewegen sich die Prozentzahlen vieler Parteien auf einem relativ gleichbleibenden Niveau. Warum stecken die Werte in diesen Korridoren?

Das Urteil über die Ampel hat sich bis Ende 2023 verfestigt und seitdem kaum noch geändert. Das heißt, die Werte für die SPD, aber auch für die Grünen und für die FDP, haben sich seither wenig bewegt. Bei der FDP gibt es vielleicht in der Endphase des Wahlkampfs nochmal einen kleinen Schub, sodass sie über fünf Prozent kommen könnte. Aber über die SPD und die Grünen ist das Urteil festgefügt. Bei der Union sehen wir dagegen seit dem Bruch der Ampel Schwankungen zwischen 34 und 28 Prozent. Da geht es im Wahlkampf eher nach unten, weil dieser Versuch, mit der AfD Mehrheiten zu bekommen, nicht honoriert wird. Die AfD legt auch wieder zu. Bei der Europawahl kam sie nur auf 16 Prozent der Stimmen, weil sie wegen der Proteste nach der Potsdamer „Remigrations“-Konferenz von ihrem hohen Sockel von 22 bis 23 Prozent zur Jahreswende 2023/24 zurückgefallen war. Doch jetzt ist die AfD wieder hochgeschnellt auf Werte um die 20 Prozent. Es gibt also schon Bewegungen bei einigen Parteien, bei anderen ist das Urteil aber ziemlich zementiert.

Wie oft gibt es Überraschungen – dass eine Wahl ganz anders ausgegangen ist, als in solchen Umfragen vorher prognostiziert?

Es gibt immer Überraschungen. Ich denke dabei etwa an die Bundestagswahl 2005, wo alle seriösen Institute die Union eigentlich bei über 40 Prozent gesehen hatten und sie dann nur rund 35 Prozent bekam. Es gibt immer Wahlen, wo das Endergebnis überhaupt nicht mit den vorher gemessenen Stimmungen übereinstimmt. 2005 lag das an einer ganz bestimmten Konstellation: Gerhard Schröder war noch sehr beliebt, aber die SPD nicht. Da wollte man eigentlich Schröder ohne die SPD und die CDU ohne Angela Merkel. Was wir messen können, sind immer nur die Stimmungen zu dem Zeitpunkt, wo wir die Umfrage machen. Deshalb können die Stimmen am Wahltag davon abweichen. Darauf muss man seriöserweise immer hinweisen. Wir können keine Prognosen über den tatsächlichen Wahlausgang abgeben.

Was sind die Hauptbeweggründe für die Wähler, ihr Kreuzchen bei einer bestimmten Partei zu machen? Sprich, was sind die wichtigsten Themen bei dieser Wahl?

Das ist einerseits das gesamte Erscheinungsbild einer Partei. Dazu gehört das inhaltliche, aber auch das personelle Angebot. Auch den Einfluss der Spitzenkandidaten, die heute etwas inflationär Kanzlerkandidaten heißen, darf man nicht unterschätzen. Was andererseits die Themen anbelangt, ist bei dieser Wahl nicht die Migration das wichtigste Problem für die Menschen. Auch das ist eine Fehleinschätzung von Merz. Es ist die ökonomische Lage, die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, die hohen Preise, also Dinge, die die Menschen auch im Alltag erfahren. Sie gehen jeden Tag in den Supermarkt und sehen, dass die Preise immer noch hoch sind. Da kommt es eben darauf an: Wem traut man am ehesten zu, ökonomische Kompetenz zu haben und mit diesen Schwierigkeiten zwar nicht sofort fertig zu werden, aber sich darum kümmern zu können? Das halte ich für wahlentscheidend.

Was glauben Sie, wem die Wähler es am ehesten zutrauen?

Die CDU hat die Chance vertan, sich im Wahlkampf nochmal eindeutig auf das Thema Wirtschaft zu fokussieren und da ihre Kompetenz zu stärken. Merz hat zwar gesagt, dass er sich nach der verkorksten Migrationsdebatte im Bundestag wieder stärker auf die Ökonomie konzentrieren will, was auch wahltaktisch völlig richtig ist. Aber das kommt dann doch vielleicht ein bisschen zu spät, um noch mal wirklich die Punkte zu gewinnen, die er glaubte, mit der Migrationsfrage zu gewinnen. Der Union wird aber dennoch deutlich mehr ökonomische Kompetenz zugebilligt als der SPD, der diese Kompetenz völlig abhandengekommen ist.