DLR-Forscher haben in der Luna-Halle Schwarmnavigationssysteme getestet, die auch auf der Erde nützlich sind.

Premiere von SchwarmnavigationDLR testet neues System für Mond- und Erderkundung

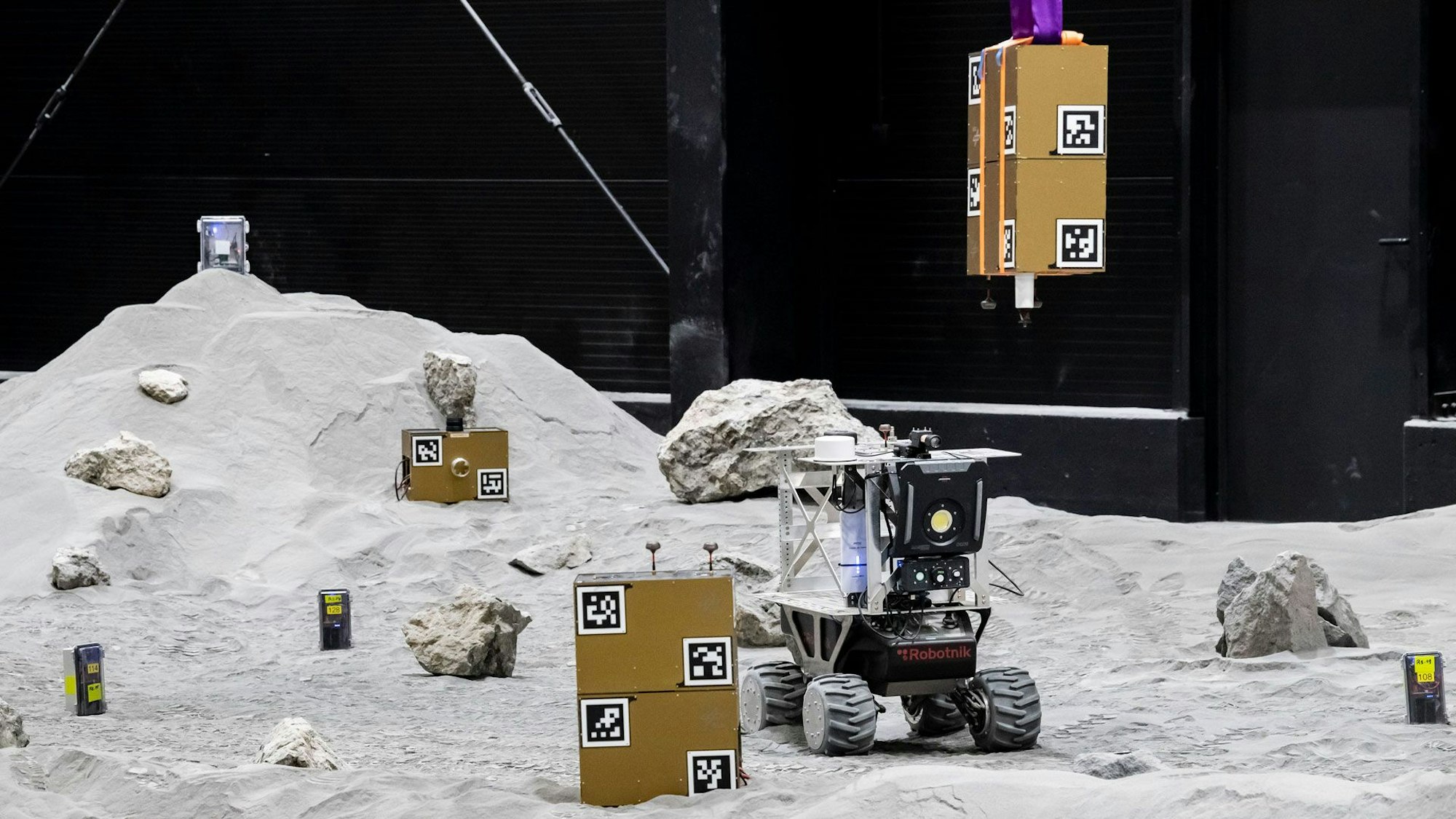

Das DLR-Institut für Kommunikation und Navigation hat in der Luna-Halle Nutzlast-Boxen, Sensoren und Rover zu einem Schwarmnavigationsnetzwerk verbunden. Teilnehmer im Netzwerk geben Informationen an die Nachbarn weiter. Darüber werden die genauen Positionen der Teilnehmer bestimmt.

Copyright: DLR

Auf dem Mond gibt es weder Handysendemasten noch GPS-Signal – aber Kommunikation und Navigation sind essenziell, wenn die Mondoberfläche großräumig erkundet werden soll. Gleiches gilt auf der Erde bei der Erkundung von schwierigem Terrain beispielsweise in einem Funkloch. Als Lösung haben Forschende des Instituts für Kommunikation und Navigation des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) in Oberpfaffenhofen ein sehr pfiffiges und praktikables Verfahren entwickelt: Kleine Kommunikationseinheiten an Landeeinheiten, Rovern und Astronautenanzügen tauschen untereinander Informationen aus und agieren als Relaisstationen. So entsteht ein Netzwerk aus vielen Knoten, deren relative Position zueinander über Laufzeitmessungen ständig ermittelt werden kann. Getestet haben das jetzt die Wissenschaftler in Köln, in der im September eröffneten Mondsimulationsanlage Luna auf dem Gelände des DLR. Das Interesse an deren wissenschaftlichen Nutzung ist groß.

„Jeder Roboter, Sensor oder Astronaut wird zum Teilnehmer eines Netzwerks und gibt Informationen an die Nachbarn weiter. Über die Laufzeit des Funksignals zwischen den Teilnehmern bestimmen wir die Abstände untereinander“, erklärt Projektleiter Dr. Emanuel Staudinger. „Mit unserem Verfahren bestimmen wir die exakte Position der Teilnehmer innerhalb des Netzwerks. Dabei arbeitet das System dezentral, benötigt keinerlei Infrastruktur und ist unter anderem auf eine Vielzahl an Teilnehmern ausgelegt.“

Schwarmnavigationssystem auf dem Vulkan Ätna getestet

Das am Institut in Pfaffenhofen entwickelte Schwarmnavigationssystem ermöglicht also zum Beispiel die Erkundung der Oberfläche von Mond und Mars. Es funktioniert aber auch in Lavahöhlen oder komplexen Umgebungen auf der Erde, wo konventionelle Systeme wie zum Beispiel Satelliten-Navigation nicht zur Verfügung stehen.

Staudinger und sein Team haben das Schwarmnavigationssystem in den vergangenen Jahren auf dem Vulkan Ätna in Italien oder in einer Lavahöhle auf der Kanareninsel Lanzarote erprobt. Nun konnte die Schwarmnavigation in der LUNA-Halle in einer realistischen Mondumgebung erstmals erfolgreich getestet werden.

Wissenschaftler testeten mehrere Szenarien

Die Wissenschaftler stellten mehrere Szenarien dar: Ein Lander kommt auf der Mondoberfläche an und setzt zunächst zwei Rover aus. Der erste Rover hat die Aufgabe, sogenannte Funk-Baken rund um den Lander zu platzieren. Diese Sensor-Einheiten übernehmen sofort erste Navigationsaufgaben. Bei seinen Erkundungsfahrten entdeckt der Rover einen Krater und stellt fest, dass er in diesen nicht hinunterfahren kann. Er muss den zweiten Rover zur Hilfe holen. Der Krater ist in einem Bereich der LUNA-Halle, in dem der Boden um drei Meter abgesenkt ist. Der zweite Rover findet über das Navigationssystem alleine zum Krater und führt seine wissenschaftlichen Untersuchungen durch. Während der Fahrt in den Krater unterstützt der erste Rover vom Kraterrand aus den zweiten Rover bei der Orientierung.

In einem zweiten Experiment ging es um das Ausbringen von Sensor-Einheiten in einem Bereich, der für Rover zu steil ist. Bis zu 50 Sensoren wurden verteilt und haben sich zu einem Netzwerk für die Navigation verbunden. Auch fliegende Einheiten oder das Abwerfen der Sensoren in einen unzugänglichen Krater wurden getestet.

Das DLR-Forschungsteam wird nun die Daten detailliert auswerten und das Schwarmnavigationssystem weiterentwickeln. Ziel ist es, dass diese Art der robusten dezentralen Navigation und Kommunikation künftig Astronautinnen und Astronauten sowie Robotern bei der Exploration des Mondes zur Verfügung steht – und gleichzeitig auf der Erde in schwierigem Terrain.

Der Besuch der DLR-Kolleginnen und Kollegen aus Bayern war nicht der einzige seit der Eröffnung der bislang einzigartigen Halle. So haben das Isae-Supaero-Institut, eine französische Forschungsorganisation, und das Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam das Regolith-Testbett mit Geophonen und Seismometer untersucht und simuliert, wie die „irdischen“ Messinstrumente auf einer „lunaren“ Oberfläche funktionieren und wie sich die Messungen optimieren lassen.

Forschende der Technischen Universität Dresden haben getestet, ob sich Luna für zukünftige Bodenradar-Experimente eignet. Sie hatten laut DLR schon vor der Regolith-Befüllung die Anlage vermessen. Nun standen Referenzmessungen in der gefüllten Halle an. Besonders der künstliche Krater in der sogenannten Deep Floor Area stand im Fokus – über ihn wurde die Radaranlage langsam mit dem großen Portalkran geschwenkt.

Auch für 2025 hat das DLR schon mehr als 20 Anfragen zur Nutzung von Luna aus den unterschiedlichsten Gebieten, berichtet Dr. Thomas Uhlig von der LUNA-Projektleitung.

Der Mond auf Erden

Die Luna-Halle, die im September 2024 am DLR-Standort in Köln eröffnet wurde, simuliert die Verhältnisse auf der Mondoberfläche. „Das Forschungszentrum – ein Gemeinschaftsprojekt von DLR und der Europäischen Weltraumorganisation ESA – kann Astronautinnen und Astronauten oder Roboter für den Einsatz auf dem Mond vorbereiten“, erklärt Dr. Thomas Uhlig von der Luna-Projektleitung.

Die 700 Quadratmeter große Halle ist gefüllt mit „Mondstaub“, der dem echten Regolith auf dem Erdtrabanten täuschend ähnlich ist. Allerdings wurde der Staub aus Vulkangestein aus dem Siebengebirge gewonnen. Steine und Felsen in der Hallenlandschaft sind der Mondgeologie nachempfunden und ein Sonnensimulator erzeugt Lichtverhältnisse, wie sie Astronauten auf dem Mond antreffen. (kmü)