Das neue Buch von Michael Wittschier ist keine neue Kölner Klischee-Sammlung, sondern eine ernst gemeinte Auseinandersetzung mit chinesischer Philosophie.

Parallelen zum DaoismusWas das kölsche Grundgesetz mit China verbindet

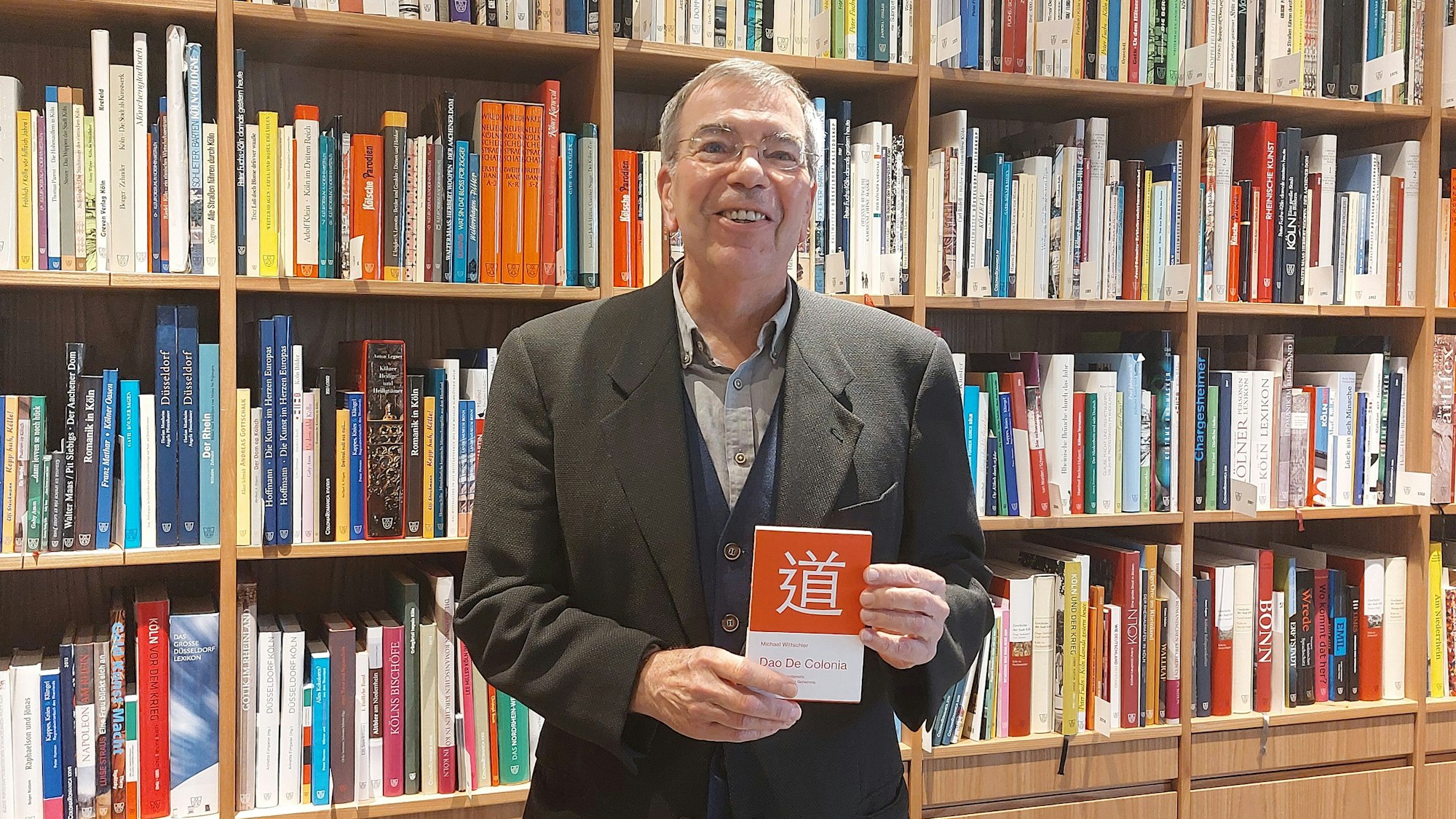

Ernsthafte Auseinandersetzung mit der chinesischen Philosophie: Michael Wittschier und sein Bezug auf das Kölsche Grundgesetz.

Copyright: Tobias Wolff

„Um ehrlich zu sein: Als das Manuskript bei uns eintraf, stand es zunächst unter Kitsch- oder Unsinnsverdacht. Die kölsche Überheblichkeit auch noch mit fernöstlicher Philosophie zu feiern, ist nun wirklich nicht unser Ding.“ In bemerkenswerter Weise gab Greven-Verlagsleiter Damian van Melis Einblick in den internen Greven-Kosmos. Doch als man sich dann etwas genauer dem „Dao de Colonia“ von Michael Wittschier widmete, ergab sich sehr schnell ein ganz anderes Bild.

„Das Kölsche Grundgesetz und sein daoistisches Geheimnis:“ Was sich im Untertitel zunächst nach der nächsten überflüssigen Kölner Klischee-Aneinanderreihung anhört, ist durchaus ernst gemeint. Dahinter steht die über Jahre gewachsene Einsicht des Autors, dass sich durchaus Parallelen zwischen dem vermeintlich flapsigen „Grundgesetz“ und einer über 20 Flugstunden entfernten, vor rund 2500 Jahren entwickelten Philosophie finden lassen.

Grundkonflikte der Menschen

Neben Laotse, dem wohl bekanntesten Vertreter von Chinas eigener und authentischer Religion, hat es Wittschier vor allem die Fassung Zhuang Zis angetan, der Laotses Sinnsprüche in Geschichten und Fabeln goss. Und je mehr er sich mit dem Daoismus befasste, um so deutlicher wurde dem Autor, dass eben jenes Kölsche Grundgesetz alles andere als oberflächlich ist. „Die Grundkonflikte der Menschen werden hier in der chinesischen Kultur gespiegelt,“ beschreibt es die rheinische Alltags-Kulturforscherin Dagmar Hänel.

Bereits die ersten drei Paragrafen - „Et es wie et es“, „Et kütt wie et kütt“ und „Et hätt noh immer jot jejange“- sind nach Wittschier Musterbeispiele innerer Gelassenheit. Und dabei geht es nicht um ein vordergründiges Achselzucken, sondern um die Akzeptanz des Menschen an sich in einer seit Jahrhunderten von Migration geprägten Stadt. „Einfach nur dulden ist kein Respekt“, sagt Hänel. Und darum dreht sich das Büchlein.

Einfach nur dulden ist kein Respekt.

Deutlich wird es beispielsweise, wenn Wittschier eine alltägliche Kölner Kneipenszene den Schriften Zhuang Zis gegenüberstellt. „Dä ein säät su, dä andre su“ ist in diesem Kontext nichts anderes als die Kurzform von „wenn wir Argumente austauschen, du schlägst mich und ich gebe mich geschlagen - hast du dann wirklich recht und ich unrecht?“ Geschrieben in China im vierten Jahrhundert vor Christus.

Das Buch ist zweifarbig gedruckt, Schwarz für die kölschen Gegebenheiten, Rot die daoistische Entsprechung. In Sprache wie Form bewusst schlicht gehalten und in chinesischer Blockheftung gebunden, enthält es eine Einleitung von Konrad Beikircher sowie am Ende noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Grundgesetz-Paragrafen und der chinesischen Parallelen. Greven Verlag, 100 Seiten, 15 Euro.