Im Januar 1995 stieg der Rhein in Köln so hoch wie zuletzt 69 Jahre zuvor. Die Jahrhundert-Flut übertraf das Hochwasser von 1993 und überflutete die Altstadt erneut. Ein Zeitzeuge erinnert sich.

1995 überflutete der Rhein die AltstadtVor 30 Jahren traf Köln ein Jahrhundert-Hochwasser

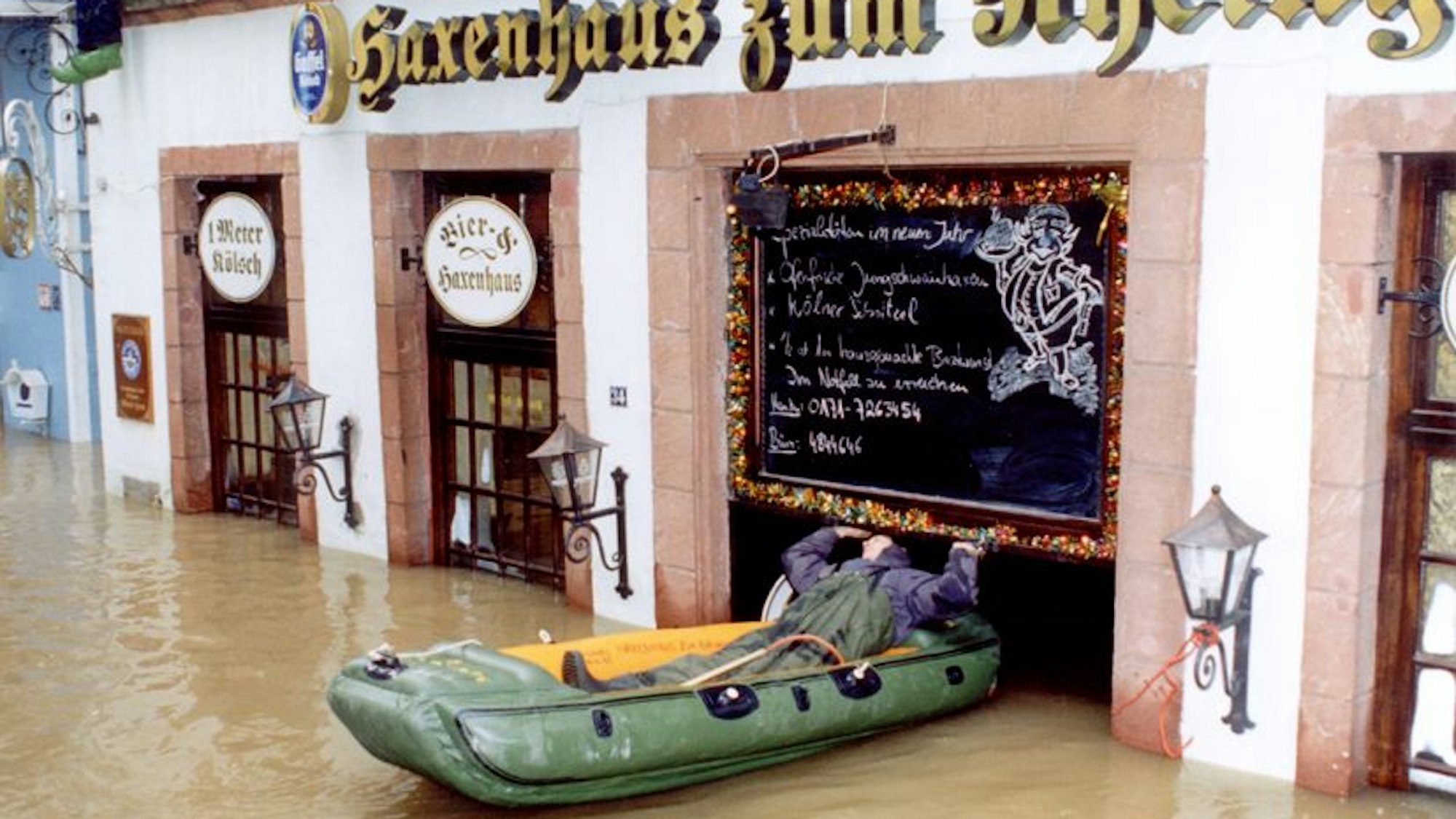

Die Kölner Altstadt stand vor 30 Jahren unter Wasser.

Copyright: HSZ-Köln/Reinhard Vogt

Heute vor genau 30 Jahren stand die Kölner Altstadt unter Wasser. Nur 13 Monate nach dem verheerenden Weihnachtshochwasser von 1993 waren die trüben braunen Wassermassen mit Macht in die Stadt zurückgekehrt. Gegen 20 Uhr am Montag, 30. Januar 1995, kletterte der Rheinpegel bis auf 10,69 Meter – und erreichte damit den Rekordwert vom Neujahrstag 1926.

Bereits zwei Tage zuvor hatte der Rhein gegen 1 Uhr unter dem Gejohle von Schaulustigen die mobilen Schutzwände in der Altstadt überflutet. Viele Häuser waren danach nur noch per Steg oder Boot erreichbar. Der kleine Ort Kasselberg im Kölner Norden war da schon längst wie eine Hallig von den Fluten eingeschlossen, auch in Rodenkirchen liefen zahlreiche Keller voll. Es war ein weiteres „Jahrhundert-Hochwasser“, nachdem der Rhein am 23. Dezember 1993 bereits bis auf 10,63 Meter gestiegen war und die Altstadt geflutet hatte.

Die dramatische Entwicklung begann am 21. Januar 1995 mit ausgiebigen Niederschlägen im Einzugsgebiet von Saar und Mosel, kombiniert mit Schneeschmelze bis in Höhen von 2000 Metern. „In Köln stieg der Pegel bis zu 21 Zentimeter pro Stunde und in 32 Stunden von 4,10 Meter auf 8,11 Meter. Das ist wahnsinnig schnell und brachte uns an unsere Grenzen. Wir haben innerhalb weniger Tage neun Kilometer Stege aufgebaut“, erinnert sich Reinhard Vogt (75), der damals Leiter der Kölner Hochwasserschutzzentrale war.

Durch die Gassen der Kölner Altstadt kam man im Januar 1995 teilweise nur mit dem Boot.

Copyright: HSZ-Köln/Willi Wichert

Dieses Lagezentrum war Ende 1994 neu eingerichtet worden, um die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren, wie Stadt, Feuerwehr, Polizei, GEW und KVB, zu verbessern, und war ab 24. Januar 1995 in großer Besetzung in Betrieb. Beim Bürgertelefon gingen damals täglich teils mehr als 6000 Anrufe besorgter Anwohner ein.

Trotz der extrem kurzen Vorwarnzeit habe alles ziemlich gut funktioniert, resümiert Vogt. „Obwohl das Wasser höher stieg als 1993, hatten wir viel weniger Schäden in der Stadt. Die Maßnahmen haben gewirkt, und auch viele Privatleute waren besser vorbereitet als 1993.“ So habe es zum Beispiel nur sechs Ölunfälle gegeben, bei denen Heizöltanks ausliefen, während dies 1993 fast 100 Mal passiert sei.

4500 Helfer waren in Köln im Einsatz

Zum Schutz der Bevölkerung vor den Fluten waren laut Vogt rund 4500 Helfer von Stadt, THW, DLRG und Rettungsdiensten im Einsatz, in Spitzenzeiten bis zu 2000 gleichzeitig rund um die Uhr. Teilweise hätten die Helfer 36 bis 48 Stunden Dienst am Stück gearbeitet, er selbst sei auch kaum zum Schlafen gekommen.

Erstmals war bei einem Hochwasser in Köln auch die Bundeswehr im Einsatz. Sie eilte mit 852 Soldaten, rund 230 Fahrzeugen, 17 Booten und einem Rettungshubschrauber zur Hilfe. „Insgesamt wurden mehr als 400.000 Sandsäcke als Schutz von Gebäuden und tiefliegenden Gebieten vor Überflutung eingebaut“, so Vogt. Das Technische Hilfswerk stellte 1200 Kräfte, die freiwillige Feuerwehr war mit 800 Personen im Einsatz.

Neun Kilometer Stege wurden in Köln aufgebaut.

Copyright: HSZ-Köln/Reinhard

Der Kampf gegen die Fluten verlief aber nicht ohne Hindernisse. Mehrfach störten Gaffer die Arbeiten. 45 Autos wurden abgeschleppt, weil sie im Weg standen, weitere 146, weil sie sonst im Wasser versunken wären. In 550 Fällen konnten Politessen die Pkw-Halter rechtzeitig warnen, damit sie ihr Auto wegfahren konnten. Laut Stadt wurde diesmal – anders als 1993 – kein einziges Fahrzeug Opfer der Fluten.

Nach dem Hochwasser ging eine Welle der Solidarität durch Köln. Bei einer gemeinsamen Spendenaktion der Stadt und der „Kölnischen Rundschau“ kamen schon am ersten Tag mehr als 100.000 D-Mark für Betroffene zusammen. Das Land NRW stellte für Betroffene in Köln drei Millionen Mark bereit.

Kasselberg stand völlig unter Wasser.

Copyright: HSZ-Köln/Reinhard Vogt

Streit gab es zwischenzeitlich mit dem Land Baden-Württemberg, dem Kölns Tiefbaudezernent Hubertus Oelmann vorwarf, es habe nicht genug Überflutungsflächen zur Verfügung gestellt, die den Pegelstand in Köln hätten senken können. Baden-Württemberg wies die Kritik zurück: Die Flächen seien zum Schutz von Mannheim und Ludwigshafen gedacht, nicht für Köln. „Es ist wichtig, dass man am Rhein zusammenarbeitet und so viel Retentionsraum schafft wie möglich“, betont Vogt. Daran hapere es etwa in Hessen, während Rheinland-Pfalz viel für den Hochwasserschutz tue.

Nach dem Hochwasser von 1995 erarbeitete Vogt ein Schutzkonzept, dass 1996 vom Rat beschlossen und danach sukzessive umgesetzt wurde. Inzwischen sind die Innenstadt und der Kölner Süden bis zu einem Pegelstand von 11,30 Meter geschützt, ab der Bastei sind es 11,90 Meter. „Köln ist heute gut gerüstet gegen Hochwasser. Aber eine absolute Sicherheit kann es nicht geben“, unterstreicht Vogt.