Wer ist eigentlich dieser Billy?Ikea-Regal wird 40 Jahre alt – Geschichte des Möbels

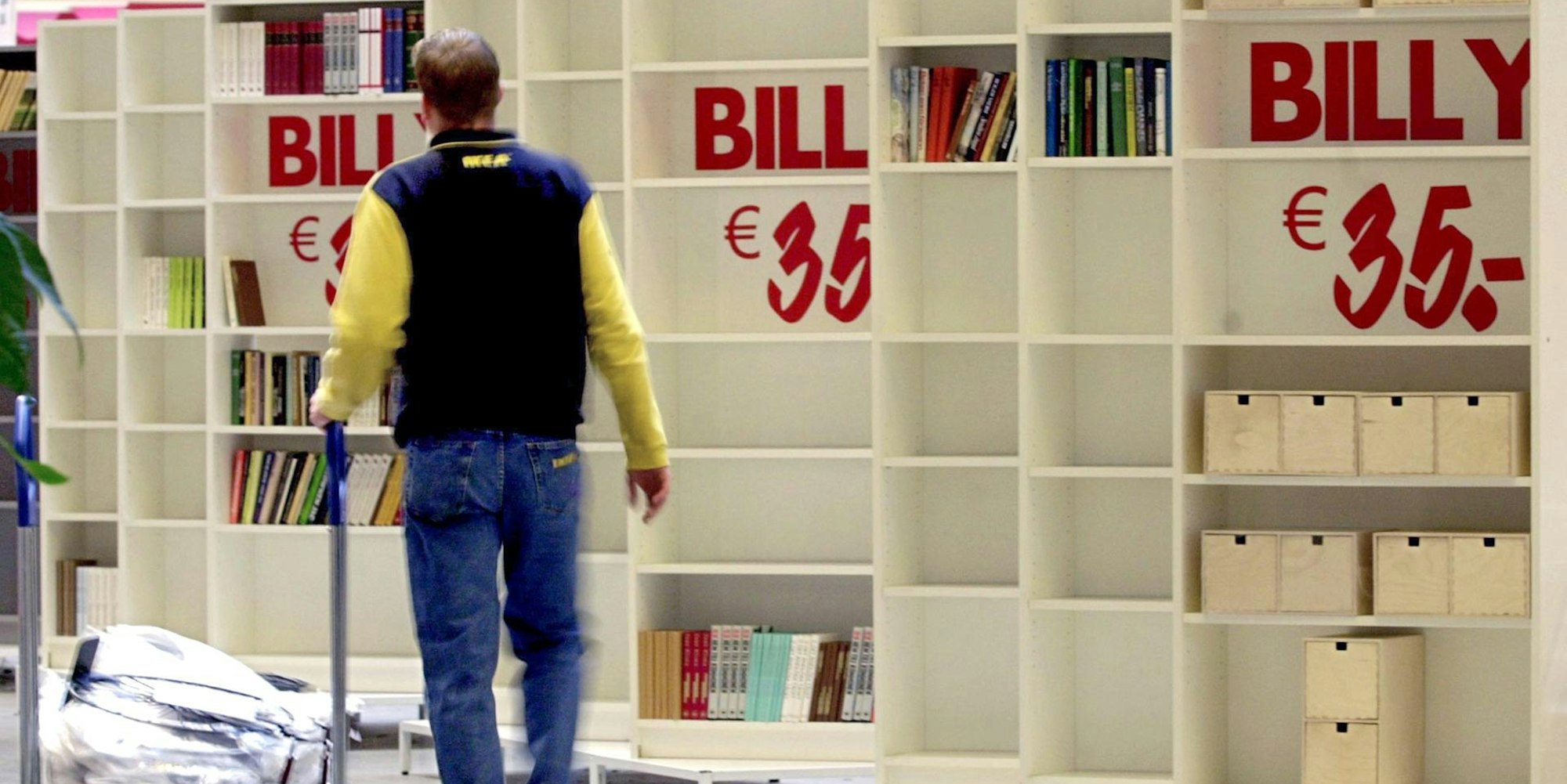

Ein Mitarbeiter des schwedischen Möbelkonzerns IKEA schiebt am 17.10.2002 in einer Filiale bei Wallau einen Einkaufswagen an dem Bestseller-Regal "Billy" vorbei.

Copyright: picture alliance / dpa

Billy, den kennt jeder. Genauer gesagt: Das kennt jeder. Es handelt sich um das berühmte Billy-Regal von Ikea. Warum heißt es eigentlich so?

Das Regal hat einen Namenspaten: Billy Liljedahl. Dessen Kollege Gillis Lundgren hat das heute weltberühmte Möbel 1979 für ihn entworfen, da sich Billy nach einem „richtigen“ Bücherregal sehnte. Heute ist Billy, das Regal, 40 Jahre alt und wird circa 4,5 Millionen mal pro Jahr im schwedischen Dorf Kättilstorp produziert. Dort leben nur 400 Einwohner – die meisten davon sind an der Herstellung des Regals beteiligt.

Proteste, als IKEA das Billy-Design ändern wollte

Mit der Zeit ist es so beliebt geworden, dass 1992 ein wahrer Shitstorm auf Ikea niederging, als es das Regal Billy abgeschafft hatte. „Sie haben uns beschimpft. Sie haben uns geschmeichelt. Sie haben uns bestochen. Sie haben es geschafft. Billy ist zurück“, hieß es daraufhin in einer Anzeige von Ikea. Bereits in den 1980er Jahren gab es Proteste, als Ikea die Breite schmälerte, um die Böden nicht zu überladen. Auch diese Veränderungen wollten die Fans nicht. Ikea berichtet, dass in einer Stockholmer Filiale Kunden T-Shirts mit dem Aufdruck „Hände weg von unserem BILLY“ trugen.

Zu vielen berühmten Möbel gibt es solche Geschichten. Ihre Entstehung ist häufig auch ein Zeugnis der Zeit. Sie sind so häufig gekauft worden, weil es neue Möglichkeiten der Materialverwendung oder der Produktion gab.

Stuhl stürzt 57 Meter vom Eiffelturm und bleibt unbeschadet

Ein gutes Beispiel dafür aus dem 19. Jahrhundert – der Stuhl 214 von der Firma Thonet. Allein bis 1930 wurde er im Original 50 Millionen mal verkauft – und natürlich unzählige Male kopiert. Auch heute kennt man den 214 noch gut – den typischen Kaffeehausstuhl mit schlichtem Gestell und einer Sitzfläche aus Flechtwerk. Er stand in hunderten Cafés und auch im Restaurant des Pariser Eiffelturms. Von dem soll einer Legende nach, die Thonet selbst weitergibt, 1889 einer dieser Stühle aus 57 Metern nach unten gestürzt und unbeschadet angekommen sein.

Der Stuhl 214 wurde 1859 von Tischlermeister Michael Thonet entworfen. Er schaffte es, mit Hilfe von Druck und Dampf, lange Holzstäbe elastisch zu machen – ein Grundstein für die serielle Massenproduktion und arbeitsteilige Fertigung. Bis heute wird der Stuhl auf die gleiche Weise produziert wie früher. Originale haben auf der Unterseite des Sitzes ein Zeichen – einen Brandstempel oder einen Frästeller des Unternehmens Thonet.

Das Möbel wurde auch „Drei-Gulden-Stuhl“ genannt, da es sich viele Menschen leisten konnten. Der Stuhl besteht aus sechs Bauteilen, zehn Schrauben und zwei Muttern, und konnte zerlegt in einer Kiste von einem Kubikmeter weltweit verschickt werden – eine geniale Vertriebsidee zu seiner Entstehungszeit und Grundlage für seinen Erfolg. Die schlichte Form machte den 214 darüber hinaus zum gestalterischen Klassiker: Er passt fast überall hin, bis heute.

Plastic Chairs für Wettbewerb für kostengünstiges Möbeldesign kreiert

Ein anderer Stuhl, der bei vielen Menschen im Original oder als Kopie zu Hause steht, hat eine durchgängige Schale aus Plastik auf dünnen Holz- oder Metallfüßen. Die Plastic Chairs sind ein Produkt des Designerpaares Charles und Ray Eames.

Die Designer reichten den Entwurf 1948 bei einem Wettbewerb für kostengünstiges Möbeldesign ein. Sie wollten einen industriell produzierbaren Stuhl für den privaten Einsatz anbieten. Da die ursprüngliche Metallschale zu teuer war, suchten sie günstigere Alternativen für die Sitzschale und stießen auf fiberglasverstärktes Polyesterharz (Verkauf ab 1950). Sie sind laut der Firma Vitra, die heute in Europa und den Mittleren Osten die Lizenz für das Produkt hat, die ersten seriell hergestellten Kunststoffstühle.

Vitra-Stuhl, aus einem Stück Kunststoff gefertigt, dauerte lange

Nach einer kurzen Pause wurden die Stühle in den 1990er Jahren aus Polypropylen gefertigt, das erschwinglicher und ökologischer ist als Fiberglas. Übrigens: Der ursprüngliche Fuß der Eames-Stühle aus Stahldraht nennt sich Eiffelturm-Untergestell.

Der erste Stuhl, der komplett aus einem Stück Kunststoff gefertigt wurde, also inklusive des Fußes, ist der Panton Chair, ebenfalls von Vitra. Diese Art Stuhl wird auch als Freischwinger bezeichnet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Seine Entwicklung dauerte ungewöhnlich lang: Der Entwurf entstand bereits in den 1950er Jahren, seit dem Jahr 1999 kann der Stuhl seiner Grundidee entsprechend produziert werden. Leider erst nach dem Tod des Designers Verner Panton (1926-1998).

Das Problem war in den 1960er Jahren zunächst der Kunststoff. Vitra spricht von einer „kaum zu bewältigende Herausforderung“, die Formvorstellungen des Designers mit den Möglichkeiten der damaligen Kunststofftechnik in Einklang zu bringen. Die Mitarbeiter und der Designer hätten ab 1963 gemeinsam hart an der Entwicklung eines umsetzbaren Prototyps gearbeitet, auch an Abenden und Wochenenden.

Sitzgussverfahren für Prototypen

1967 konnten sie eine kleine Vorserie von rund 150 Stück herstellen – zu wenig für die große Nachfrage, da das Verfahren teuer und aufwendig war. Ab 1968 wurden mit neuem Material zwar mehr Stühle produzieren, diese mussten aber aufwendig manuell nachgearbeitet werden. Da das Material außerdem alters- und witterungsanfällig war, wurde 1979 die Produktion eingestellt.

Im Jahr 1990 ging man die Herstellung wieder an – mit dauerhafterem, aber immer noch aufwendig zu bearbeitetem Polyurethan-Hartschaum. Erst 1999 konnte eine Lösung produziert werden, die Vernon Panton von Anfang an im Sinn hatte: Dank neuer Spritzgussverfahren für Polypropylen wurde der Stuhl ein preiswertes Industrieprodukt.

Um dem „Slum der Beine“ ein Ende zu setzen

Immer wieder haben Stühle die Designgeschichte geprägt. So auch der Tulip Chair von Eero Saarinen für Knoll International sowie der gleichnamige Tisch (Pedestal Collection). Sie werden von einem einzigen, unten sehr breit auslaufenden Fuß getragen. Die Form erinnert an den Fuß eines Weinglases oder eben an eine Tulpe.

Von dem Designer ist überliefert, dass er der „hässlichen, verwirrenden, unruhigen Welt“, dem „Slum der Beine“ die er unter anderen Stühlen und Tischen wahrgenommen habe, eine Ende setzen wollte. Und er sagte: „Wir haben Stühle mit vier Beinen, mit drei und sogar mit zwei, aber niemand hat je einen mit nur einem Bein entwickelt, also werden wir das machen.“

Fünf Jahre brauchte die Entwicklung. Die Möbel gehören zu den bedeutsamsten Klassikern. Stuhl und Tisch wurden unzählige Male kopiert, und ihre Form hat jeder schon mal gesehen. Und Knoll International selbst hat sie seit 1958 nonstop produziert. (dpa)