50 Jahre MondlandungDie „Apollo“-Missionen und ihre Pannen

Präsident Kennedy hält eine Rede an der Raumkapsel.

Copyright: picture alliance / dpa

- Vor 50 Jahren fand die erste Landung auf dem Erdtrabanten Mond statt.

- Die Geschichte der Astronauten rund um Neil Armstrong ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern auch eine des Scheiterns und Lernens.

- Ein Rückblick auf eine Stück menschlichen Fortschritt.

Houston/Mond – Ein fliegendes Bettgestell wäre Neil Armstrong am 6. Mai 1968 beinahe zum Verhängnis geworden. Mit dem sogenannten Lunar Landing Training Vehicle – Spitzname: „Flying Bedstead“, also „Fliegendes Bettgestell“ – sollte der spätere Kommandant von Apollo 11 die manuell gesteuerte Landung auf dem Mond einüben. An jenem Tag im Mai verlor das Trainingsgerät des damals 38-Jährigen in zehn Metern Höhe jedoch Heliumdruck in den Treibstofftanks. Der Steuermotor fiel unvermittelt aus, kurz vor dem Aufprall konnte Armstrong aber den Schleudersitz auslösen und somit etwas mehr als ein Jahr später als erster Mensch den Mond betreten.

Der Weg dorthin ist aber nicht nur eine Geschichte des Triumphes, sondern auch eine des Scheiterns und des Lernens aus eben diesem. Im Rahmen des letzten Interviews vor seinem Tod im August 2012, das der stets als medienscheu geltende Armstrong nicht etwa einem renommierten Nachrichtenformat, sondern einem australischen Buchhalter gab, sagte der einstige Astronaut im Frühjahr 2012, dass er die Chance auf eine geglückte Mondlandung seinerzeit auf 50 Prozent taxierte, die Aussicht auf eine sichere Heimkehr auf immerhin 90 Prozent. „Jeder wusste um das Risiko und akzeptierte es, es muss nur stets im richtigen Verhältnis stehen zur Größe des Erfolges“, wie der damals 81-Jährige sagte.

Gescheiterte Mission brachte Erfolg für die nächste

Weniger Glück als Neil Armstrong, der bei seinem Testflug nur knapp dem Tode entkam, hatten die drei Astronauten der posthum Apollo 1 getauften ersten Mission des Apollo-Programms, die während einer Übung ums Leben kamen. Wie Armstrong während seines letzten Interviews betonte, habe dieses fatale Unglück aber auch einen enormen Gewinn an Sicherheit für die Folgemissionen gebracht, weil im Zuge der anschließenden Untersuchung des Apollo-Systems zahlreiche weitere technische Fehler aufgespürt und beseitigt worden seien.

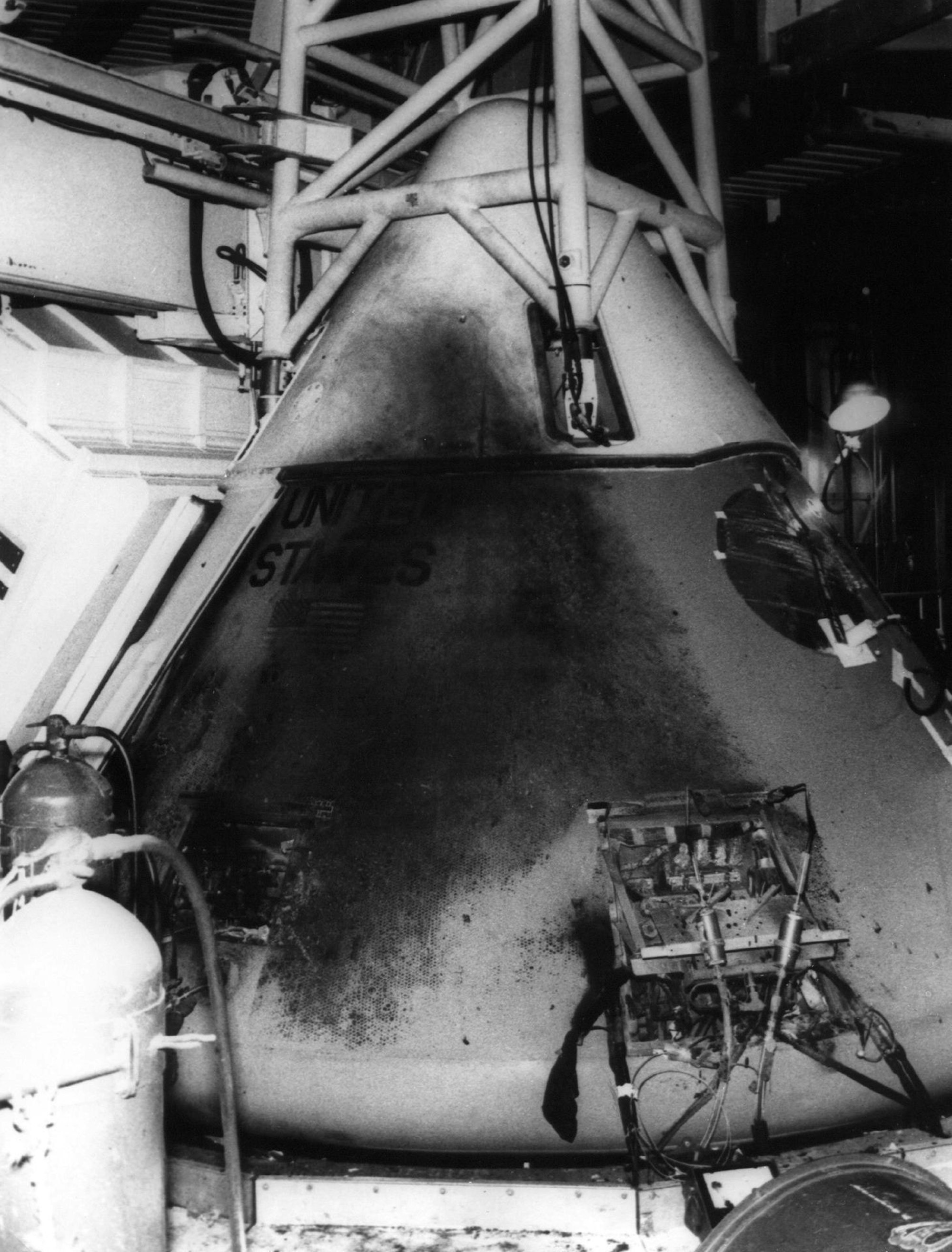

Die Apollo 11-Kapsel

Copyright: picture alliance / UPI/NASA/dpa

Das sieht auch Christian Clemens, Diplom-Physiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Museum in München, das auch einen Ableger in Bonn hat, so. In München ist er für die Raumfahrt-Ausstellung zuständig, die zurzeit wegen der Sanierung des Museums eingelagert ist, aber 2021 wieder eröffnen soll. „Ausprobieren und aus Fehlern lernen, so lief die Entwicklung damals zu großen Teilen ab“, wie Clemens erklärt.

Das hatte mitunter nicht immer folgenschwere, aber zumindest auch schon mal eher unschöne Konsequenzen, wie die Astronauten der Apollo-7-Mission 1968 am eigenen Leib erfahren mussten. Das Team um den Raumschiff-Kommandanten Walter Schirra – der als einziger Astronaut an den drei ersten NASA-Raumfahrtprogrammen Mercury, Gemini und Apollo beteiligt war – hatte den ersten Schnupfen im All. „In der Schwerelosigkeit ist das eine eher unangenehme Erfahrung“, erläutert Clemens. Für Ärger sorgte der Schnupfen vor allem, weil sich die Crew beim Wiedereintritt in die Atmosphäre weigerte, ihre Helme zu tragen – aus Sorge vor Schmerzen oder dem Reißen des Trommelfells beim Druckausgleich.

Apollo 10 kam bis auf 14 Kilometer heran

Unstimmigkeiten zwischen Weltraum-Crew und Bodenpersonal gab es schließlich auch bei der Generalprobe für die Mondlandung. Am 18. Mai 1969 traten Tom Stafford, John Young und Eugene Cernan in der Mondfähre „Snoopy“ die Apollo-10-Mission an und näherten sich der Mondoberfläche bis auf etwa 14 Kilometer an. Weil es beim Wiederaufstieg allerdings Probleme mit der Steuerung gab und „Snoopy“ zu taumeln begann, ließen sich die Astronauten zu einigen Kraftausdrücken hinreißen – die via Live-Übertragung ungefiltert an das US-Publikum übertragen wurden. Zurück auf der Erde musste sich Eugene Cernan schließlich wegen seiner Schimpfworte vor laufenden TV-Kameras entschuldigen.

Knapp zwei Monate nach Apollo 10 war es dann schließlich so weit: Am 20. Juli 1969 sollte mit Neil Armstrong der erste Mensch einen fremden Himmelskörper betreten. Bevor der Adler jedoch auf der Mondoberfläche landen konnte – die Mondlandefähre der Mission wurde „Eagle“, also „Adler“, getauft – hätte ein Computerfehler beinahe zum Abbruch des Manövers geführt. Beim Abstieg meldeten die Astronauten Buzz Aldrin und Neil Armstrong dem Kontrollzentrum im texanischen Houston den Fehler „1202“ – das Projekt, an dem fast 400 000 Menschen beteiligt waren und das mit allen Vorläufern rund 25 Milliarden Dollar verschlungen hatte, stand plötzlich auf der Kippe. Nach einigen Sekunden Bedenkzeit gab das Bodenpersonal in Houston schließlich grünes Licht, der Fehler wurde durch eine Überlastung des Bordcomputers ausgelöst. Beim Endanflug auf den Erdtrabanten mussten die Astronauten dann noch ein zusätzliches Manöver auf sich nehmen, beinahe wären sie in einem unwägbaren Geröllfeld gelandet.

Der erste Schritt auf dem Mond

Neil Armstrongs erster Schritt auf dem Mond, den er am 21. Juli 1969 um 20.17 Uhr (UTC, also Weltzeit) tat, war angesichts der staubigen Mondoberfläche eher zaghafter Natur: Während er sich mit seinem rechten Fuß auf dem Standfuß der Landefähre positionierte, näherte er sich mit seinem linken langsam dem Boden des Trabanten. Sein Kollege Buzz Aldrin, der als zweiter Mensch den Mond betrat, konnte sich bei seinem ersten Schritt nach Armstrong zwar etwas sicherer fühlen, hatte unterdessen aber mit einem anders gelagerten Problem zu kämpfen: Beim Abstieg von der Fähre riss sein frisch gefüllter Urinbeutel.

Der erfolgreiche Verlauf der Apollo-11-Mission wurde am Ende schließlich von einem simplen Filzstift gerettet. Weil die Astronauten mit ihren sperrigen Raumanzügen versehentlich einen Schalter, mit dem das Triebwerk für den Rückflug aktiviert werden sollte, abbrachen, nahm Buzz Aldrin während des Countdowns zum Rückflug kurzerhand den Filzstift und konnte den Schalter damit doch noch reindrücken. Die Zündung sprang an und nach acht Missionstagen begann der Rückflug. Trotz aller Widrigkeiten und Pannen: Am 24. Juli 1969 landeten die Astronauten von Apollo 11 wieder sicher auf der Erde – und das dank viel Improvisationstalent und einer vorbildlichen Fehlerkultur.

Die Apollo-Ära begann am 27. Januar 1967 mit der posthum Apollo 1 getauften ersten Mission dramatisch: Während einer Simulation auf dem Gelände des Raumfahrtzentrums in Florida geriet das Apollo-Raumschiff mit der Seriennummer 012 nach einer Explosion in Brand, Virgil „Gus“ Grissom (41), Roger Chaffee (32) und Edward White (37) starben in der sich noch am Boden befindenden Kommandokapsel den Feuertod. Ursache für das tragische Unglück war ein Versagen im elektrischen System, wie umfangreiche Untersuchungen der Raumfahrtbehörde NASA später zeigten. Am 21. Februar hätten die Astronauten ins All fliegen sollen.

Das Unglück war insbesondere wohl aber dem Zeit- und Erfolgsdruck geschuldet, der auf der NASA im Wettlauf zum Mond mit der Sowjetunion lastete. Immer wieder soll es schon am Tag der Explosion Probleme mit der Funkverbindung gegeben haben, auch in den Wochen und Monaten zuvor hatten Mitarbeiter mehrfach technische Mängel bemerkt. So soll Virgil „Gus“ Grissom im Laufe des Jahres 1966 aus Verärgerung über diese Zustände eine Zitrone aus seinem Garten zum Kennedy Space Center gebracht und medienwirksam am Apollo-Raumschiff angebracht haben, um gegen die Probleme in der Vorbereitung der Mission zu protestieren.Zum 50. Jahrestag des Unglücks vor zwei Jahren sagte der frühere Astronaut und heutige NASA-Manager Bob Cabana: „Letztlich ist dies eine Geschichte der Hoffnung, denn diese Astronauten träumten von jener Zukunft, die sich heute abspielt.“ Durch die späteren Apollo-Erfolge werde ihr Erbe weitergelebt, wie Cabana erklärte.