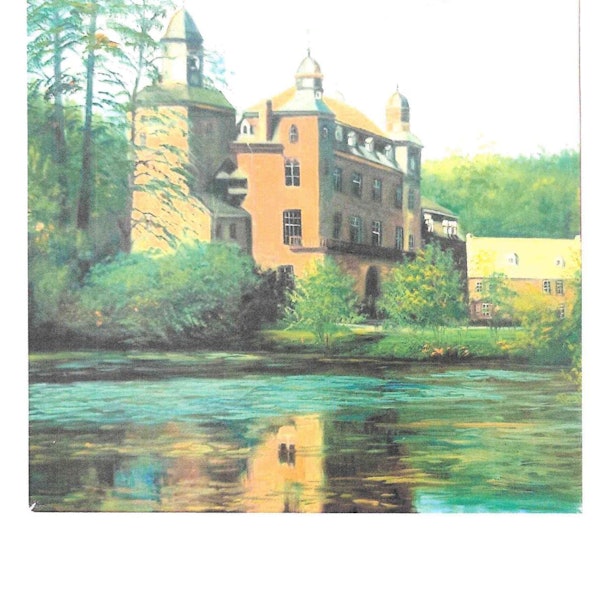

1934 wurde in Girmborn ein Großkreuz errichtet – zur Erinnerung an gefallene Soldaten und den rechtsradikalen Albert Leo Schlageter (1894–1923).

Auf dem FriedhofDas Schlageter-Kreuz in Marienheide-Gimborn ist ein Denkmal der NS-Zeit

Das Großkreuz auf dem Friedhof in Gimborn wurde nach dem Vorbild des Schlageterkreuzes in Düsseldorf errichtert.

Copyright: Stefan Corssen

Wer sich dem katholischen Friedhof hinter der Kirche St. Johann Baptist in Marienheide-Gimborn nähert, der sieht schon aus der Ferne ein großes weißes Holzkreuz auf dem Hang oberhalb des Gräberfeldes. Direkt unterhalb des rund zehn Meter hohen Kreuzes steht ein Kriegerdenkmal, das an die gefallenen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnert.

Zweimal im Jahr, am Sonntag des Schützenfestes und am 1. November, zu Allerheiligen, zelebrierten die St.-Sebastianus-Schützen Gimborn dort einen Feldgottesdienst. Zu Allerheiligen werden unterhalb des Kreuzes drei große Fackeln entzündet.

Ein Rechtsradikaler als „Märtyrer“

Mit dem Kreuz hat es allerdings eine besondere Bewandtnis. Es wurde im Juni 1934 nach dem Vorbild des sogenannten „Schlageter-Kreuzes“ in Düsseldorf errichtet. Wie die Tageszeitungen damals berichteten, fand in Gimborn alljährlich, zum sogenannten „Heldengedenktag“ am 15. März, eine große Feier statt. Zum einen, um die Gefallenen des Ersten Weltkriegs zu ehren, zum anderen in Gedenken an Albert Leo Schlageter (1894 – 1923). Der „Heldengedenktag“ wurde in ganz Deutschland groß zelebriert.

Schlageter diente als Soldat im Ersten Weltkrieg. 1919 schloss er sich einem rechtsradikalen Freikorps an. Im März 1923 besetzten französische und belgische Truppen das Rheinland, um ihre Reparationsforderungen durchzusetzen. Die deutsche Regierung rief zum passiven Widerstand auf. Doch dabei blieb es nicht: Nationalsozialisten und Kommunisten verübten gemeinsame Sabotage- und Sprengstoffanschläge.

Albert Leo Schlageter (1894-1923).

Copyright: Bundesarchiv

Schlageter, der einen Stoßtrupp anführte, wurde am 7. April in Essen von den Franzosen verhaftet, ein Militärgericht verurteilte ihn zum Tode. Zahlreiche Gnadengesuche wurden eingereicht – sogar vom Vatikan – doch sie blieben erfolglos. Am 26. Mai wurde Albert Leo Schlageter in Düsseldorf hingerichtet.

Nach seinem Tod begann eine heute kaum noch vorstellbare Märtyrerverehrung des jungen Mannes. Diese „Verherrlichung eines Heldentodes“ reichte bis weit ins bürgerliche Lager. Sogar Teile der kommunistischen Bewegung sahen in Schlageter einen Revolutionär.

Das Schlageterkreuz in Düsseldorf diente als Vorbild für Gimborn.

Copyright: Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

1926 entstand die erste von rund 100 Gedenkstätten im Deutschen Reich, rund 20 davon existieren noch heute. Das größte Denkmal war das „Schlageter-Nationaldenkmal“ auf der Golzheimer Heide bei Düsseldorf, das 1931 eingeweiht wurde. Der Entwurf des Architekten Clemens Holzmeister bestand aus einem 27 Meter hohen schlanken Stahlkreuz über einem großen Steinsarkophag, einem unterirdischen Gedenkraum und einem kreisförmigen, in die Erde eingelassenen Hof. 1946 wurde es gesprengt, an seiner Stelle ein Mahnmal errichtet, das auch an die NS-Opfer erinnern soll.

Die Ähnlichkeit zum Gimborner Kreuz ist unverkennbar. Schlageter wurde in der NS-Zeit geradezu kultisch verehrt, in fast jeder Stadt benannte man eine Straße nach ihm, es gab Schlageter-Schulen, -Brücken und -Schiffe, auch eine Blumenzüchtung trug seinen Namen.

Es gab die Überlegung, Düsseldorf in Schlageterstadt umzubenennen.

„Es gab sogar die Überlegung, Düsseldorf in Schlageterstadt umzubenennen“, sagt der Historiker Bastian Fleermann, Leiter der Mahn- und Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus in der Landeshauptstadt. Heute ist Albert Leo Schlageter weitgehend vergessen. In rechtsradikalen Kreisen wird er allerdings immer noch verehrt.

Das Kreuz in Gimborn war in den 1970er Jahren marode geworden. Die Gimborner Schützen errichteten an seiner Stelle einen identischen Nachfolger, das zum Schützenfest Ende Juni 1976 feierlich eingeweiht wurde. Die OVZ berichtete damals über dieses Ereignis, allerdings nicht über die problematische Vorgeschichte dieses Kreuzes. Auch der Lokalhistoriker Hans-Jochen Baudach geht in seiner zweibändigen Werk „Die Geschichte Gimborns und seiner Schützen“, erschienen 2010, auf das Großkreuz und den Friedhof in Gimborn ein. Den ursprünglichen Namen „Schlageter-Kreuz“ will der Autor allerdings bewusst vermeiden, denn dies, so Baudach, sei ein „nationalsozialistischer Begriff“.

Marienheide: Gräber für Zwangsarbeiter auf dem Gimborner Friedhof

Auf dem Gimborner Friedhof, unterhalb des Ehrenmals, finden sich zehn Gräber von sowjetischen Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiterinnen und ihren Kindern. Der Verein „Unser Oberberg ist bunt, nicht braun“ und sein Vorsitzender Gerhard Jenders haben das Schicksal der Toten recherchiert.

Gräber von sowjetischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen auf dem Friedhof in Gimborn.

Copyright: Stefan Corssen

Drei der Männer waren demnach Kriegsgefangene, die im Lager Eibach interniert waren und die 1944 erschossen wurden. Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde wohl Ende April 1945 von US-Soldaten bei einem Diebstahl getötet. Unter den Toten ist außerdem eine 20-jährige Russin, die als Zwangsarbeiterin im Lager Karlsthal interniert war, sie starb 1944 im Krankenhaus an einer Bauchfellentzündung. Vier der Toten, die in Gimborn bestattet wurden, sind kleine Kinder im Alter zwischen einem Monat und eineinhalb Jahren, sie kamen als Kinder von Zwangsarbeitern in den Lagern Karlsthal und Eibach zur Welt. Auf einem der Grabsteine steht in kyrillischen Buchstaben das Wort „Unbekannter“.

Um die Pflege der Gräber kümmert sich die Gemeinde Marienheide. Der Friedhofsplan von 1950 verzeichnete zudem die Gräber dreier italienischer Staatsangehöriger, die wohl in Eibach interniert waren. Diese Gräber existieren nicht mehr.