LeverkusenAls die Dhünn sich oft sehr breit machte

Niedriger Wasserstand im trockengefallenen Flussbett der Dhünn in Wiesdorf im Jahr 1955.

Copyright: Privat

- Die Untere Wasserbehörde der Stadtverwaltung hat die wechselhafte Geschichte des vielfach umgestalteten Flusses ausführlich dokumentiert

Leverkusen – Dieser Fluss, der das Stadtgebiet von Leverkusen von Ost nach West durchquert, ist nicht weit über die Grenzen der Stadt bekannt. Aber er hat eine lange und sehr wechselhafte Geschichte, die zu erfahren und erzählen sich lohnt. Denn was von einem einst ausufernden Gewässer zu einem technisch begrenzten Wasserabfluss wurde, um sich in jüngster Zeit wieder sehr gemäßigt in Richtung "zurück zur Natur" zu entwickeln, ist bezeichnend für den Umgang mit der Natur. Günter Schmidt von der Unteren Wasserbehörde der Stadt Leverkusen hat die Geschichte der Dhünn in Leverkusen, die 2004 schon einmal dokumentiert worden war, überarbeitet und ergänzt. Herausgekommen ist ein Stück Heimatgeschichte mit allerlei interessanten Anekdoten und sehenswerten Bildern.

Immer wieder Hochwasser

Dass die Dhünn, deren Namensgebung oft wechselte (siehe: "Viele Schreibweisen"), sich ausgesprochen breit machen konnte, war bis in die 1930er-Jahre ein regelmäßig zu beobachtendes Naturereignis. Die Dhünn-Hochwasser waren berüchtigt und machten vor allem Schlebusch zu schaffen. Dort, wo der Fluss mit Ursprung im oberbergischen Wipperfürth von Altenberg her Leverkusen erreicht, gab es nach starken Regenfällen oder zur Schneeschmelze regelmäßig überflutete Felder, Straßen und Keller. Der Fachmann spricht von einem "stark mäanderndem Fließgewässer", das eben seinen Weg je nach Wasserstand veränderte und bei Wiesdorf mal in die Wupper, mal direkt in den Rhein mündete. In den Sommermonaten hingegen war ein ausgetrocknetes Flussbett der Dhünn nicht außergewöhnlich.

Im Januar 1928 war es wieder soweit und der Ortskern von Schlebusch stand komplett unter Wasser.

Copyright: Privat

Ortskern überflutet

Regelmäßig bekam Schlebusch den unbändigen Wassersegen ab. 1870 und 1890 wieder stand die ganze Hauptstraße (die spätere Bergische Landstraße) von der Kirche bis zur Brücke mehrere Meter tief unter Wasser. 1909 wurde die massive Brücke bei Hummelsheim weggerissen, im Frühjahr 1912 der heutige Wuppermann-Park weggespült. Großgrundbesitzer und das Hammerwerk von Karl Kuhlmann, die das Dhünnwasser stauten und damit für einen Anstieg des Grundwasserpegels sorgten, lagen in ständigem Streit mit den Schlebuscher Einwohnern. Alle Jahre wieder wurde fruchtlos eine Verlegung der Dhünn verhandelt, doch erst zwischen 1927 und 1932 wurde bei Freudenthal gegraben, entstanden beidseits der Dhünn außerdem Deiche. Was nicht verhinderte, dass Schlebusch Anfang 1938 nach einem Jahrhunderthochwasser erneut überflutet wurde. Auch in Rheindorf, Bürrig und Wiesdorf wurde man in den 1920er-Jahren aktiv. Ein langer Abschnitt bis Manfort wurde zu einem schnurgeraden Kanal umgestaltet.

In ganz großem Stil technisch funktional umgebaut wurde die Dhünn, als die Bayer AG ihre Deponie Bürrig und eine Kläranlage errichtete. Zwischen 1968 und 1971 wurden die Mündungsstrecken von Wupper und Dhünn an den Westrand von Bürrig verlegt. Die einmal vorgesehene Schiffbarmachung der Dhünn wurde so nicht mehr umgesetzt (siehe: "Der Plan vom Volkspark").

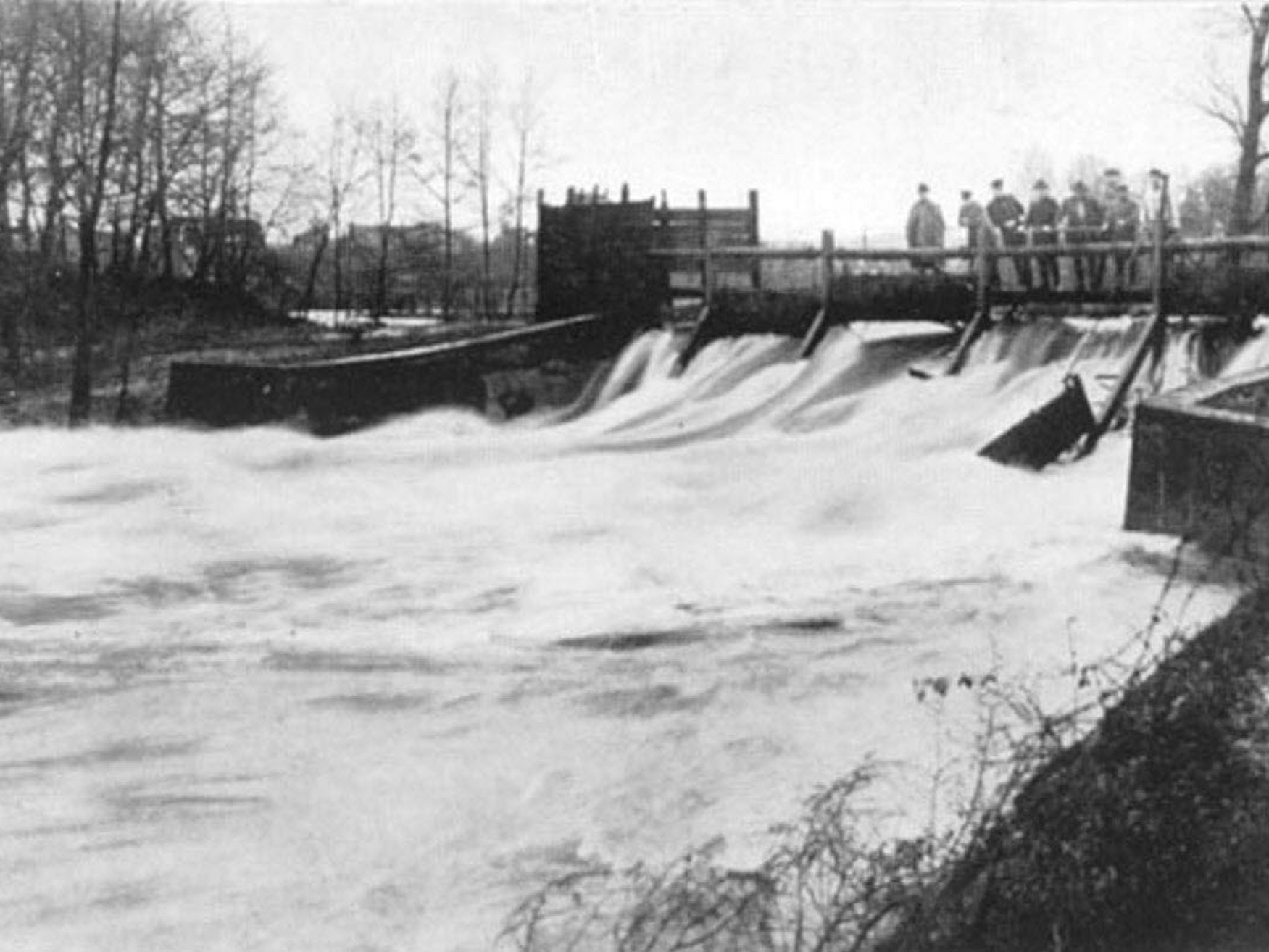

Das alte Auermühlen-Wehr, hier ein Bild vor 1930, wurde 1944 von einem Hochwasser völlig zerstört.

Copyright: Privat

Wenn sie auch nicht Wasserstraße wurde, war die Dhünn immer noch ein begehrter Energielieferant. Das Hammerwerk Freudenthal, 1799 vom Mülheimer Kaufmann Hees erbaut und 1837 von der Familie Kuhlmann übernommen, wurde mit Sicheln, Sensen und Schneidwerkzeug weithin bekannt und Mitte des 20. Jahrhunderts zur größten Sensenfabrik Deutschlands. Erst die Konkurrenz aus Billiglohnländern bereitete dem Unternehmen Probleme. 1987 wurde die Produktion eingestellt. Seit 1991 betreibt der Förderverein Freudenthaler Sensenhammer die Anlage als denkmalgeschütztes Industriemuseum.

Mehrere Umbauten erlebte die Dhünn auch an der Auermühle, einem alten Schleifkotten. Ein 1944 durch Hochwasser zerstörtes Wehr wurde Anfang der 1950er-Jahre neu gebaut und sollte eine Parkanlage zieren sowie zugleich das Flussgefälle mindern und über eine Turbine Notstrom für das benachbarte Krankenhaus liefern. Die Rechnung ging nicht auf, denn regelmäßig musste der sich vor der Wehrklappe anstauende Schlamm teuer ausgebaggert und entsorgt werden. Die Wehrklappe wurde schließlich 2003 entfernt, ein Fischaufstieg gebaut mit einer angrenzenden Fischfang-Station im Turbinenhaus.

Etwas mehr Natur

Das neue Wehr aus den 1950er-Jahren mit seiner Fischbauchklappe wurde im Tosbecken unterhalb auch zum Badevergnügen genutzt.

Copyright: Privat

Auch dies ein Beispiel zur einer wieder naturnäheren Umgestaltung der Dhünn seit den 90er-Jahren. 1998 wurde erstmals nach 44 Jahren wieder ein Lachs in der Dhünn gefangen, der Fluss ins Wanderfischprogramm des Landes aufgenommen. Heute sind wieder acht in NRW gefährdete Fischarten in der Dhünn nachgewiesen: Bachforelle, Bauneunauge, Elritze, Flussneunauge, Groppe, Lachs, Meerforelle und Nase. Im Umfeld der Landesgartenschau 2005 wurde auch der Unterlauf der Dhünn wieder vorsichtig von Pflastersteinen und Beton befreit. Im Frühjahr 2013 pflanzte der Wupperverband von der Wuppermündung zwei Kilometer flussaufwärts 1400 Eschen, Ulmen, Eichen und Weiden längs der Dhünn.

Von einer Renaturierung wollen die Gewässerexperten heuten allerdings nicht reden. Denn niemand wünscht sich die Zeiten zurück, in denen sich die Dhünn in Leverkusen so richtig breit gemacht hat.

Viele Schreibweisen

Von Beton und Pflastersteinen befreit und mit zusätzlichen Kurven versehen zeigt sich die Dhünn inzwischen wieder etwas naturnäher.

Copyright: Privat

Die Schreibweise des Flusses hat sich im Laufe der Zeiten mehrfach geändert. Auf historischen Karten fanden sich die Bezeichnungen Dün-Fluhs (1798), Dun Bach (1840), Dünn (1865), Dünnbach (1911) und Dün-Fluß (1926).

In der Thidrekssaga von 1250 (in der Auslegung durch den Privatgelehrten Heinz-Ritter-Schaumberg) überquerten die Nibelungen auf dem Weg von ihrer Burg Vernica (Virnich) nach Susa (Soest) nördlich von Wiesdorf den Rhein. Hier ist vom Zusammenfluss von Rhein und Duna die Rede.

Der Plan vom Volkspark

Als schiffbarer Kanal sollte die Dhünn vom Rhein bis hinauf zum Stahlwerk Wuppermann ausgebaut werden. Das sah der generelle Bebauungsplan für die Gemeinden Wiesdorf und Bürrig 1920 vor. Die Dhünnmündung sollte dafür von der Wupper südlicher, direkt in den Rhein verlegt werden. Von einem Kanal- oder Hafenbecken aus sollte der Dhünnkanal geradlinig bis etwa zur heutigen BayArena verlaufen und schließlich in einem Hafenbecken am Stahlwerk enden. Zwischen Dhünnmündung und Wiesdorf sah der Bebauungsplan damals einen "Volkspark" vor. Auf dieser Fläche betrieb die Bayer AG dann jedoch eine gegen Schadstoffaustritte ungesicherte Deponie, die auch von der Kommune mitbenutzt wurde und einen Hochwasserschutz für Wiesdorf darstellte. Das inzwischen gesicherte Gelände ist heute als Altlast Dhünnaue bekannt. 2005 fand dort die Landesgartenschau statt. Dazu heißt es in der Dokumentation trocken: "Somit wurde verspätet und um etliche Meter höher als vorgesehen doch noch die Parkidee des Bebauungsplanes von 1920 umgesetzt." (ger)

Selbstjustiz verübt

Hochherrschaftliches Gebaren ist auch in der Geschichte der Dhünn dokumentiert: "Gegen 1740 plante ein Kaufmann an dem Dhünngefälle unterhalb von Schlebuschrath ein kleines Hammerwerk. Sowohl der Schlossherr von Schloss Morsbroich, als auch die Fischereiberechtigten waren damit einverstanden, so dass der Landesherr in Düsseldorf die Konzession erteilte.

Als jedoch der Hammer zu toben begann und die Erde erbebte, floh das aufgeschreckte Wild aus dem Bürgerbusch- und Eisholz-Wald. Da sich die Forderung des Schlossherrn zur Stilllegung des Hammerwerks vor Gericht in die Länge zog, schritt der Schlossherr zur Selbsthilfe. Er zog mit seinen Jägern, Jagd-Fronleuten und Knechten zum Hammerwerk und ließ vor den Augen des Schmiedes die Anlagen abbrechen, die Wasserräder zerschlagen, die Blasebälge verbrennen und die Dämme durchstoßen." (ger)

Die Dhünn in Zahlen

Der Gesamtverlauf der Dhünn beträgt von der Quelle der Großen Dhünn bei Wipperfürth-Ritzenhaufe bis zur Mündung in die Wupper knapp 40 Kilometer. Das natürliche Einzugsgebiet der Dhünn umfasst 227 Quadratkilometer. Ein Teil davon speist die Große Dhünntalsperre mit Wasser, das großteils auch der Leverkusener Trinkwasserversorgung dient.

28 Brücken führen im Leverkusener Stadtgebiet über die Dhünn. Von sechs einmal vorhandenen Wehren, die überwiegend dem Betrieb von Mühlen und Hammerwerken dienten, ist allein das Freudenthaler Wehr als Schauobjekt erhalten.