1138 Denkmäler gibt es in Deutschland, die an Menschen erinnern, die Widerstand gegen den Adolf Hitler geleistet haben. Josef D. Blotz hat sich intensiv mit ihnen befasst.

Gegen HitlerGeneralmajor a.D. aus Wachtberg widmet sich Denkmälern des Widerstands

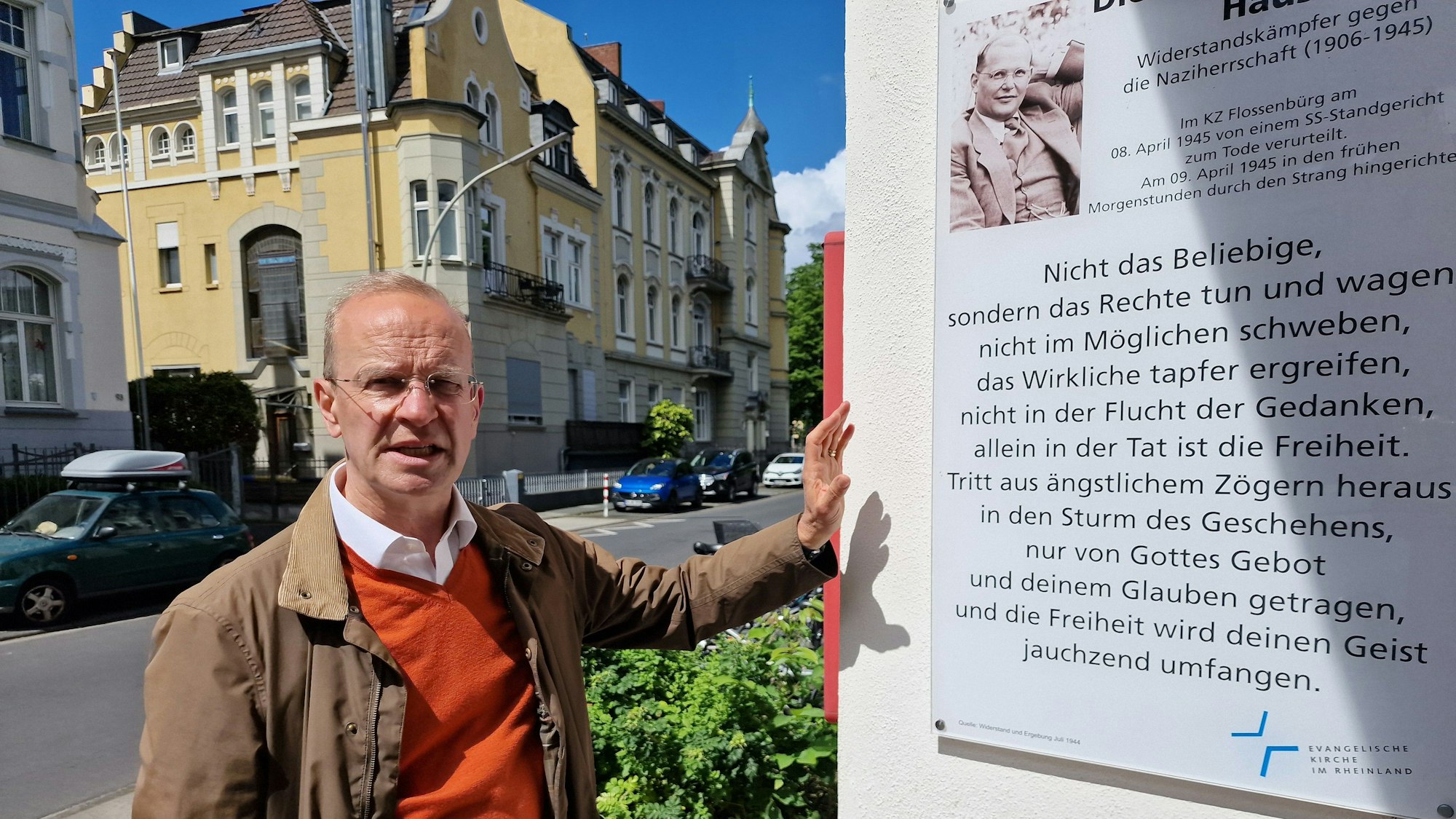

Denkmäler müssen nicht aus Bronze sein. Dr. Josef D. Blotz am Dietrich Bonhoeffer-Haus in Bonn.

Copyright: Andreas Winkelmann

Am 20. Juli jährt sich zum 80. Mal das Attentat auf den Diktator Adolf Hitler. Es misslang, und fast alle Beteiligten und viele Mitwisser dieses militärischen Widerstandes bezahlten mit ihrem Leben. Die Tat von Claus Schenk Graf von Stauffenberg war erfolglos, aber nicht sinnlos. Es gibt unzählige Bücher und Forschungen zum Thema Widerstand im Dritten Reich, auch zum Attentat und Umsturzversuch vom 20. Juli 1944. Das jetzt zum 80. Jahrestag dieses Ereignisses erschienene Buch „Denkmäler für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Topographie einer deutschen Erinnerungslandschaft am Beispiel des 20. Juli 1944“, beleuchtet eine besondere Facette: Die Denkmäler, die für die Menschen errichtet wurden, die Widerstand leisteten.

Autor ist der seit 2006 in Adendorf lebende, 2021 pensionierte Generalmajor a.D. Dr. Josef D. Blotz. Er ist 67 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und leistete 46 Jahre Dienst an herausgehobenen Stellen der Bundeswehr, in der Truppe, im Ministerium, im In- und Ausland; zuletzt bei der Nato in Straßburg. Das Buch ist zugleich seine Doktorarbeit an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. „Aber das war gar nicht mein vorrangiges Ziel“, sagt Blotz im Gespräch mit der Bonner Rundschau.

Widerstand als Thema seit früher Jugend

Das Thema Widerstand beschäftige ihn schon bei seinem Eintritt 1975 als Soldat in die Bundeswehr, „aber eigentlich seit früher Jugend“, erklärt er. Blotz ist im hessischen Hadamar aufgewachsen, dem Ort, an dem das Naziregime von 1941 bis 1945 fast 15 000 Menschen in einer Tötungsanstalt für das sogenannte Euthanasieprogramm, Codename T4, ermordet hat. Hierzu gehörten psychisch Erkrankte und Menschen mit Behinderung, es waren Alte und Junge, Männer, Frauen und Kinder. „Ein weiterer Punkt, der zum Buch führte, war meine Mitgliedschaft im Kuratorium der Stiftung 20. Juli, dem ich seit 2010 angehörte. Und ich wollte im Ruhestand nicht ruhen“, sagt er.

Wir treffen uns mit Blotz an der Gedenktafel für Dietrich Bonhoeffer am dessen Namen tragenden Haus in der Bonner Königstraße, dem für Blotz am nächsten gelegenen Denkmal und einem von zweien für Widerständler in Bonn. Das zweite Denkmal ist die Büste von Philipp Freiherr von Boeselager im Godesberger Aloisiuskolleg. An der Bonhoeffer-Gedenktafel sehe man, dass Denkmäler des Widerstandes nicht nur aus Bronze oder Stein sein müssen. Eine Tafel aus Acryl oder die Stolpersteine von Gunter Demnig sind ebenfalls Denkmäler.

Josef Blotz hat auf 322 Seiten seine Forschungsergebnisse beschrieben. Wo in Deutschland die Denkmäler für den Widerstand stehen, wann sie errichtet wurden, welcher Künstler sie geschaffen hat, aus welchem Material sie sind und welche Inschriften sie tragen. Aus den Daten abgeleitet ergibt sich im Spiegel der Gesellschaft ein Blick auf deren Umgang mit dem Thema Widerstand während der Nazi-Diktatur. Blotz hat die Denkmäler erfasst und nahezu alle auch besucht.

Einzelpersonen, geeint durch ihr Gewissen

„Den organisierten Widerstand gab es ja eher nicht, es waren überwiegend Einzelpersonen aus unterschiedlichen Gruppen und Milieus: Christen, Kommunisten, Frauen, Studenten und Jugendliche, Militärs und nicht zuletzt die Stillen Helden, Menschen, wie Du und ich“, erläutert Blotz. Deshalb war es auch eine aufwendige Arbeit, alle zusammenzutragen. Mit dem Buch wolle er einen Aufklärungsbeitrag leisten und die Erinnerung wach halten, „an die Menschen, die eines einte: Ihr Gewissen, das sie – oft unter Einsatz ihres Lebens – zum Widerstand führte“.

1138 Widerstandsdenkmäler gibt es in Deutschland an 300 Orten, rund ein Drittel aus naheliegenden Gründen in Berlin. Mit ihrer Untersuchung „möchte ich einen Beitrag zur Erinnerungskultur in Deutschland leisten und über die menschliche Dimension berichten“, so Blotz. Denn die Errichtung eines Denkmales für den Widerstand sei erst der Beginn des notwendigen Auseinandersetzungsprozesses mit dem Thema; über die Denkmäler müsse gesprochen werden. In seinem Buch, an dessen Verkauf er nichts verdient, weil er alle Rechte an den Herausgeber, das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, abgetreten habe, wird darüber gut lesbar „gesprochen“.

Das Buch ist reich bebildert und macht mit Tabellen und Grafiken die Erinnerungslandschaft anschaulich und übersichtlich. Dr. Josef D. Blotz hält inzwischen auch Vorträge mit anschließender Diskussion zum Thema; aber nicht am 20. Juli dieses Jahres. „Da bin ich, wie jedes Jahr, in Berlin, an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Bendlerblock“, sagt der engagierte Adendorfer. Auch die Bedeutung und Hintergründe dieses Denkmals in Form einer Erinnerungs-/Gedenkstätte ist in seinem Buch beschrieben, ebenso, wie die Gedenktafel am Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bonn und die Boeselager-Büste in Bonn.

Denkmäler für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Topographie einer deutschen Erinnerungslandschaft am Beispiel des 20. Juli 1944. Verlag De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2024, 322 Seiten, 39,95 Euro.