Yonatan Langer wandelte sich vom Nazi zum jüdischen Kabbala-Anhänger. Sein Lebenswandel begann mit einem Traum und brachte ihn weg von der Negativität.

Vom Feindbild zur IdentitätFrüher Nazi, heute Jude – wie Yonatan Langer sein Leben änderte

Früher war Yonatan Langer Neonazi. Heute trägt er Tefillin, den jüdischen Gebetsriemen.

Copyright: Yonatan Langer, Amanda Soroudi

Wenn er spricht, schaut Yonatan Langer einem in die Augen, lächelt einen offen an. Er wirkt charismatisch, wie jemand, dem es leicht fällt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Seine Wortwahl wirkt bedacht, seine Stimme ist ruhig. Kaum zu glauben, dass dieser freundliche, junge Mann einst ein Nazi gewesen sein soll, der Juden hasste – heute ist er selber einer. Damals hieß Yonatan noch Lutz.

Angefangen habe alles mit dem Sport, erzählt Langer. Zunächst besuchte er eine Sportschule und trainierte Kunstturnen am Olympiastützpunkt Hohenschönhausen. Kontakt in die Neonazi-Szene habe es keine gegeben. Das änderte sich, als er mit zwölf Jahren von Kunstturnen zu Karate wechselte.

Durch den Sport in die rechte Szene

Sein Karatelehrer und einige ältere Schüler führten ihn die rechte Szene ein. Im Trainingslager wurde Neonazi-Musik gehört. Damals, zur Zeit der Jahrtausendwende, als man noch CDs brannte, habe er mit seinen Freunden Musik in Neonazi-Shops gekauft, vervielfältigt und verbreitet. Peu à peu normalisierte sich der Rechtsextremismus in Langers Welt.

Als Jugendlicher eröffnete er mit seinen Freunden ein eigenes Clubhaus im Süden Berlins – „du konntest ja nicht in eine Disko gehen und dort ,Landser‘ hören. Aber im Clubhaus – dort haben wir bestimmt, wer zu unseren Partys kommen konnte, welche Musik wir hören ...“

Auch einige bekannte Leadsänger rechtsextremer Bands seien zu Gast gewesen. Immer mehr verstrickte sich Langer in der Gedankenwelt und in der Szene. Sie bauten Verbindungen zu anderen Gruppen mit gleicher Gesinnung auf. Gewaltfantasien gegen alle, die anders waren, gehörten dazu. Gewalttätig sei es auch geworden. Kurzum, sie bildeten, was Langer heute als „Bruderschaft“ bezeichnet. Lederjacken, Kutten, Patches, das alles habe dazu gehört.

Familie wusste nichts von seiner rechtsextremen Welt

Seine Familie habe von alledem nichts geahnt. Für seine Eltern sei er ein normaler Jugendlicher gewesen. „Ich war ein guter Schüler, ich war gut im Sport, ich war mehrfach deutscher Meister, bin zu Europameisterschaften gefahren in Karate, hatte meinen Freundeskreis.“ Polizeilich sei er nie auffällig gewesen. Auch seiner Lehrer hätten nichts geahnt. Er sei kein klassischer Skinhead, mit geschorenem Kopf, Bomberjacke und Springerstiefeln gewesen, sagt er. „Wir wollten nicht so sehr auffallen.“

Rückblickend bekennt Langer: „Der Feind Nummer eins waren Juden.“ In einer solchen Gruppe wäre es unmöglich gewesen, tatsächlich Menschen aus den verhassten Minderheiten kennenzulernen. Berührungspunkte gab es keine, „im Gegenteil, ich wollte mit denen nichts zu tun haben“.

Der innere Wandel begann durchs Studium an der BA Riesa in Business Administration. Dadurch habe sich ein natürlicher Abstand aufgebaut und er lernte neue Menschen kennen. Das habe ausgelöst, offener zu sein, Dinge zu hinterfragen und sich mit anderen Menschen auseinander zu setze – ein schleichender Prozess.

Irgendwann habe er sich gesagt: „Warum soll ich keinen Döner essen?“ Einige Jahre zuvor wäre es für ihn noch undenkbar gewesen. Nach der Einsicht, dass ihm das türkische Essen schmeckt und er keine Ausreden braucht, um Menschen anderer Herkunft zu mögen, eröffnete sich für ihn eine Welt mit neuen Möglichkeiten: „Ich könnte auch mal indisch essen gehen oder den Film gucken, dessen Regisseur Jude ist. Was ist alles möglich?“ Er wollte raus aus der Negativität, raus aus dem Hass und mehr über das Leben erfahren.

Raus aus dem Hass und Neues entdecken

Was als nächstes passierte, beschreibt Langer wie folgt: „Ich träumte, dass ich nach oben flog und dann immer weiter weg. Ich flog, bis ich zu einer Höhle kam. In dieser Höhle meditierte ich. Ich habe mich dort wohlgefühlt, sicher und behütet. Und dort an der Wand geschrieben stand das Wort Kabbala.“ Kabbala beschreibt die Mystik des Judentums. Davon habe er vor seinem Traum noch nie gehört, erzählt er heute. Am nächsten Morgen habe er zum ersten Mal das Wort gegoogelt und stieß so auf das „Kabbala Centre Berlin“.

Es sei ein großer Schock gewesen, als er das Centre zum ersten Mal betrat und er sich plötzlich mit Juden, seinem einstigen Feindbild, konfrontiert sah. Dort traf er auf den Sohn eines Holocaust-Überlebenden, der schnell verstand, aus welcher Szene Langer stammt. Dennoch verurteilte er ihn nicht, sondern wurde sein Lehrer. „Ich habe gemerkt, dass Menschen zu hassen, zu diskriminieren, wütend zu sein, keine Lebensform ist, die ich mir wünsche. Also hab ich mich gefragt: Wie kann ich das ändern?“

Positive Energie und neues Licht im Leben

Langer begann Kabbala zu lernen und verbrachte den Schabbat mit seinen neuen jüdischen Freunden. Dort habe er „ein Licht verspürt“, beschreibt er, eine positive Energie. Verflogen war die Wut, die ihn sonst stets begleitete. Stattdessen fühlte er sich geborgen. „Was blieb, war pure Freude.“ Doch nach dem Schabbat ging er zurück zu Neonazi-Partys.

Zurück in das abgedunkelte Clubhaus, in dem Musik rechtsextremer Musiker lief, die darüber sangen, Israel und das jüdische Volk vernichten zu wollen. „Das war wie eine Familie für mich“, beschreibt er die rechte Gruppe. Noch konnte er sich nicht von ihr lösen. Stattdessen habe er zunächst versucht, diese in eine gemäßigtere Richtung zu lenken, wollte Tarnnetze abnehmen und Fenster einbauen, „damit es ein bisschen offener wird“, erzählt er. „Aber keiner wollte das.“ Ihm wurde klar, er konnte nicht weiter in beiden Welten leben, sondern musste eine Entscheidung treffen. „Von dort an habe ich mein Leben komplett verändert.“

Der Weg, den er einschlug, war einschüchternd: „Ich wusste, ich gehe jetzt in eine Richtung, die ich nicht kenne. Die komplett neu für mich ist. Bei der ich mich mit allem auseinandersetzen und Verantwortung für mein Handeln übernehmen muss.“ Zudem blieb die Sorge, wie seine früheren Gesinnungsgenossen reagieren würden. „Ich war dort kein Mitläufer, ich war einer der Anführer“, sortiert er seine Vergangenheit ein. Sein Verschwinden habe seine Freunde natürlich verletzt. „Die haben sich gefragt: Ist er jetzt ein Verräter?“

Wunsch zum Judentum zu konvertieren

Mit Mitte 20 stieg Langer 2008 nach über zehn Jahren aus der Szene aus. Er lernte weiter Kabbala – unter anderem für einige Jahre in London, wo er im Kabbala Centre lebte und studierte – und nach und nach wuchs in ihm der Wunsch, zum Judentum zu konvertieren.

Doch dann kam die erneute Wende: 2015 kehrte er zurück nach Berlin – zurück ins Kabbala Centre, aber auch zurück zur Neonazi-Szene. In London war er von der rechten Szene isoliert, der Ausstieg schien einfach. In Berlin sah er sich auf einmal mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Er ging zum Karate, mit dem gleichen Trainer, und besuchte wieder das alte Clubhaus. „Das Leben hat mir den Spiegel vorgehalten“, beschreibt er die Phase. „Ich habe mich gefragt: Willst du wirklich konvertieren oder willst du zurück zur Neonazi-Szene?“ Er wandte der Szene endgültig den Rücken zu.

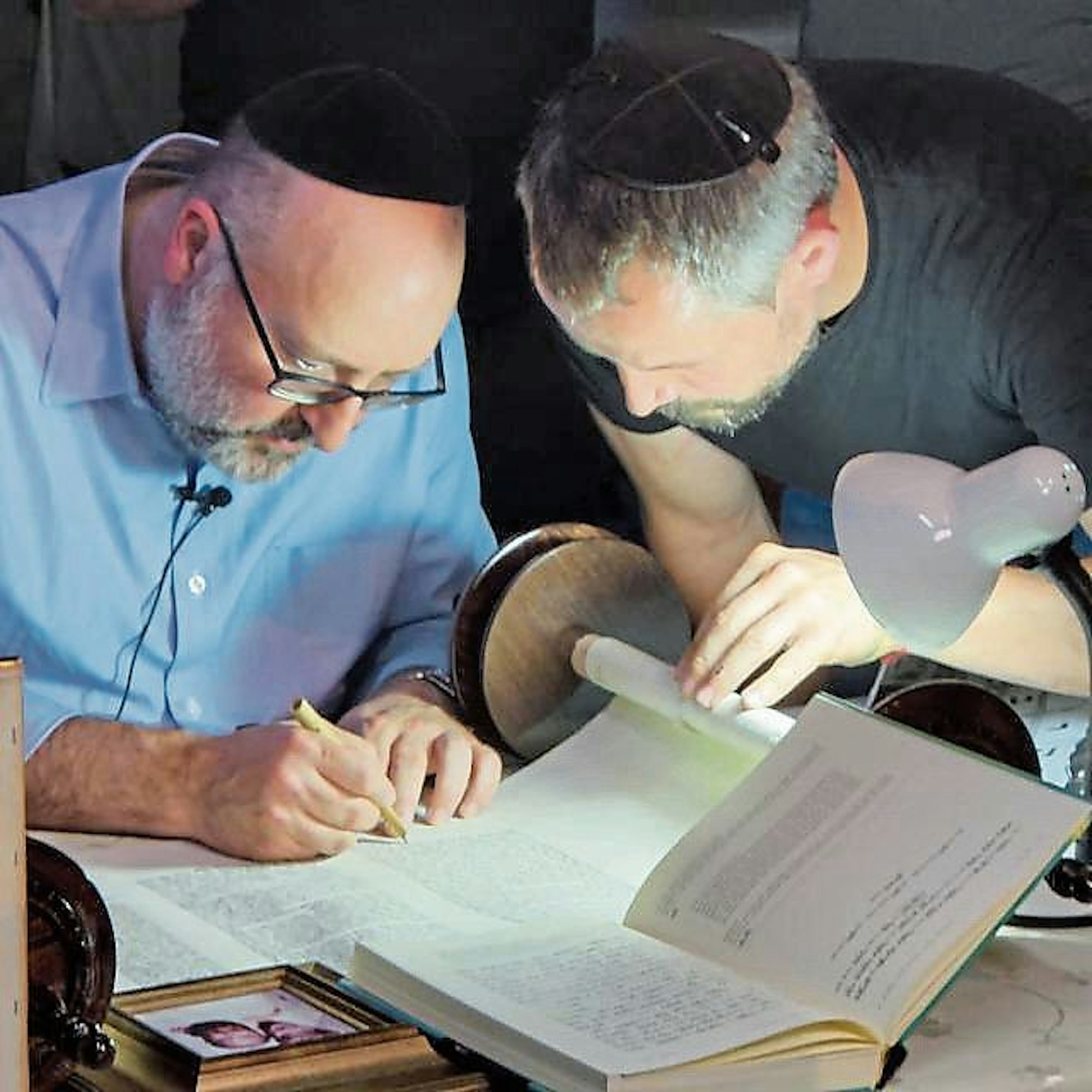

Das Bild zeigt ihn mit Michael Berg vom Kabbala Centre International

Copyright: Amanda Soroudi

Fast zehn Jahre nach seinem Austritt aus der rechten Szene stand Langer 2017 kurz vor dem Ende seiner Konvertierung. Zufällig wurde der Journalist Thorsten Schmitz („Süddeutsche Zeitung“) auf seine Geschichte aufmerksam und schrieb über ihn. „Ich habe über meinen Weg gesprochen, was mir geholfen hat, was mein Leben verändert hat, was ich gelernt habe. Und das wollte ich mit anderen Leuten teilen. Ich bin nicht zu Journalisten gegangen, um irgendjemanden anzuschwärzen.“

Seine früheren Weggefährten hätten sich getroffen, um zu beraten, wie sie damit umgehen, sagt Langer. Sie hätten sich dafür entschieden, nichts zu machen. Warum, weiß er nicht, doch er vermutet: „Was wären die Optionen gewesen? Selber einen Artikel schreiben oder mir physisch nachsetzen? Dadurch hätten sie sich selbst in den Fokus gesetzt.“

Für seine Familie war die Offenbarung ein Schock. Auch ihr hatte er bis dahin nichts von seiner Vergangenheit erzählt. Den Übertritt zum Judentum hätten seine Angehörigen bis dato nicht wirklich verstehen können, erzählt Langer. Sie hätten nur gesehen, dass es etwas Positives in seinem Leben gebe und er sich verändere. Doch mit dem Wissen über seine Neonazi-Vergangenheit habe sich für sie der Kreis geschlossen.

Start in ein neues Leben

Eine Woche, nachdem der Artikel erschienen war, war seine Konvertierung abgeschlossen und aus Lutz wurde Yonatan. Zum Abschluss tauchte er in die Mikwe, dem Tauchbad zur rituellen Reinigung, ein. Die Veröffentlichung seiner Geschichte sei für ihn Teil dieser Reinigung gewesen: „Ich war Neonazi. Ich habe Leute gehasst. Die Veröffentlichung davon ist der erste Schritt der Reinigung. Jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken. Jetzt kann ich das nicht mehr verheimlichen. Jetzt ist es öffentlich und jetzt geht ein neues Leben los.“

Inzwischen lebt Yonatan in Israel, ist verheiratet und arbeitet im IT-Bereich. „Wenn andere Juden meine Geschichte hören, wissen sie manchmal nicht, wie sie auf mich reagieren sollen. Ob mit Ablehnung aufgrund meiner Geschichte oder mit Zugehörigkeit, weil ich jüdisch bin.“ Die Reaktionen sind jedoch fast ausschließlich positiv, erzählt er. „Ich wurde auch schon auf der Straße erkannt und gefragt, ob man mich umarmen dürfe.“ Wenn er von seinem Leben heute erzählt, lächelt Yonatan. Die Nazi-Ideologie gehört wie der Name Lutz seiner Vergangenheit an. Auch Karate macht er heute nicht mehr.