In „Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus“ schreibt Annie Ernaux über ihre an Demenz erkrankte Mutter.

Von der Auflösung der PersönlichkeitAnnie Ernaux schreibt über die Demenz ihrer Mutter

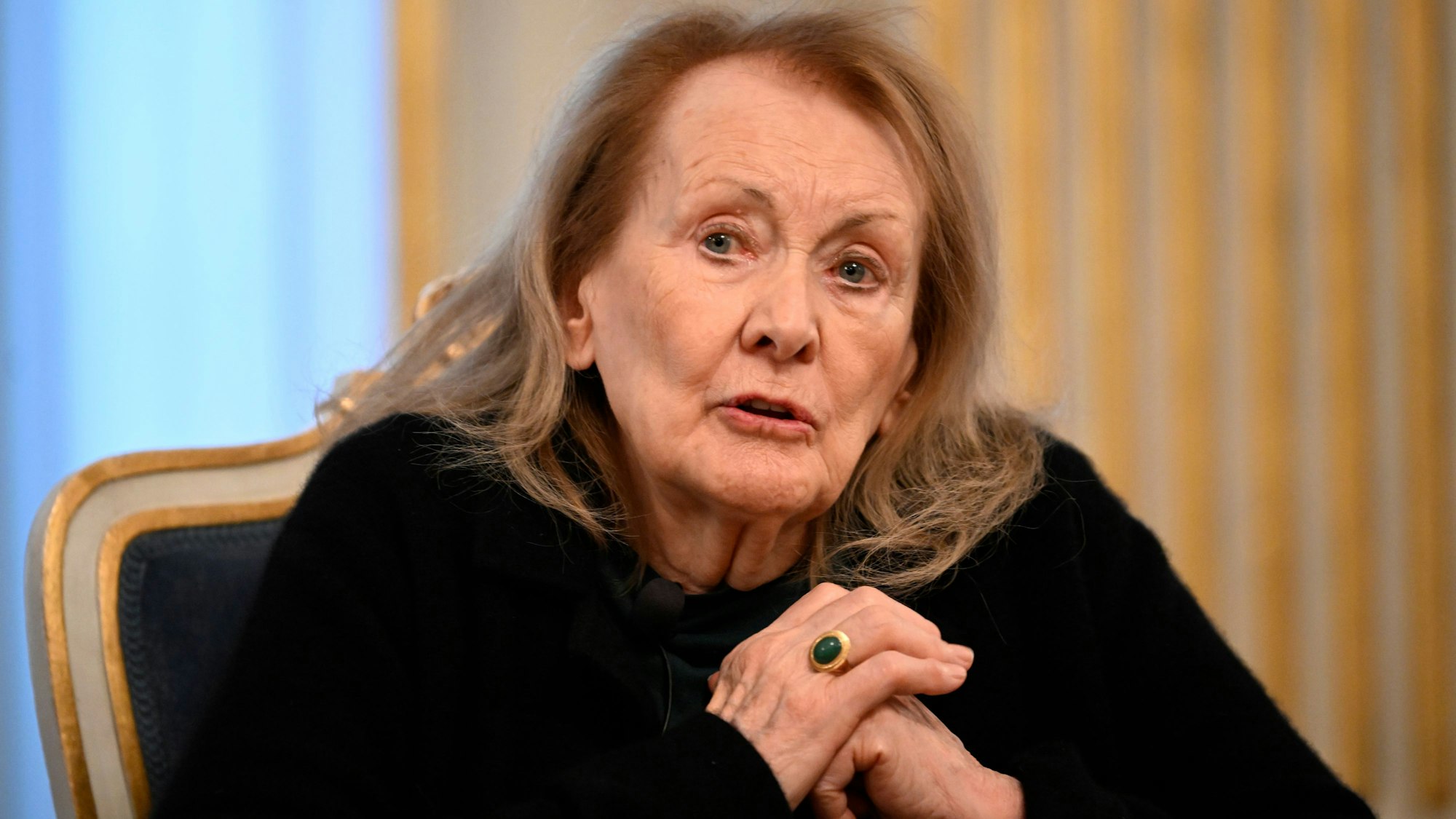

Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, Gewinnerin des Literaturnobelpreises 2022.

Copyright: Anders Wiklund/TT News Agency/AP/dpa

Es ist ein Dilemma, dass die Texte von Annie Ernaux immer erst mit großen zeitlichen Verzögerungen in Deutschland erschienen sind. Als man 2017 mit „Die Jahre“ ihr Opus magnum zur Kenntnis nahm, lag dessen Erscheinen in Frankreich schon neun Jahre zurück. Ein Text, der einer literarischen Offenbarung gleichkam. Gelang hier doch einer Autorin ein Balanceakt, indem sie historische Gesellschaftsentwicklung und subjektives weibliches Erleben auf einzigartige Weise in Verbindung zu bringen vermochte.

Hilfloser als ein Kind

Welche Verluste eine solche Verzögerung im gesellschaftlichen Diskurs bedeuten kann, wurde dann mit ihrem Band „Das Ereignis“ noch deutlicher, der 21 Jahre nach seinem Erscheinen in Frankreich zu uns gelangte. Wie erhellend wäre es doch gewesen, dieses Buch über das Trauma einer illegalen Abtreibung im Streit um den Paragrafen 218 damals schon vorliegen zu haben. Nun erscheint mit den Erinnerungen an die Demenzerkrankung ihrer Mutter Annie Ernaux’ Text „Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus“.

Über mehr als zwei Jahre notierte sie den geistigen und körperlichen Verfall der Mutter. Ein so schmerzhaftes Kapitel ihres eigenen Lebens, dass sie die Aufzeichnungen nach dem Tod der Mutter 1986 erst 1997 in Angriff nehmen konnte. Wieder eine verpasste Chance, denn es gibt viel Unkenntnis über diese Erkrankung, deren Symptomen die betroffenen Angehörigen oft ratlos gegenüberstehen. Es kommt zu Missverständnissen und Aggressionen angesichts des irritierenden Verhaltens der Eltern.

Routine stellt sich nicht ein

Auch Annie Ernaux mag zunächst nicht akzeptieren, dass die Mutter plötzlich abbaut und hilfloser als ein Kind ist. Es beginnt mit dem Suchen nach Gegenständen, dann werden Gegenstände obsessiv von einer Stelle zur anderen sortiert. Später findet die Tochter ein Stück Kot in einer Schublade, die Bedeutung hat sich von den Dingen gelöst. Gab es zunächst noch das Bemühen, die Kontrolle über die vertraute Welt wieder zurückzugewinnen, verliert sich auch das irgendwann bei der Mutter. Erst ist die eine Zahnprothese verschwunden, dann die andere, der Mutter ist es gleichgültig.

Für die Tochter sind die Besuche auf der Pflegestation immer wieder schockierend, Routine mag sich nicht einstellen, zu erschreckend sind die Absurditäten, denen sie begegnet. Die Rollen verkehren sich, die Mutter wird zum pflegebedürftigen Kind, während die Tochter mit der eigenen Kindheit konfrontiert wird. Irritierend auch die Frage, ob sie gerade mit der resoluten Person von früher, oder mit einer unzurechnungsfähigen von heute spricht? Zum geistigen Verfall kommt der körperliche. Überall riecht es nach klebrigem Urin, die Kontrolle über die Körperfunktionen verlieren sich und das hat sehr reale Konsequenzen. „Es ist auch mein Körper, den ich da vor mir sehe“ stellt die Tochter fest, sieht sie doch ihre mögliche Zukunft vor sich.

Das ist der Punkt, an dem man fragen darf: Sind diese rasch im Schockzustand niedergeschriebenen Notate der späteren Nobelpreisträgerin Literatur? Annie Ernaux befindet sich mit ihnen in der französischen Tradition der Bekenntnisliteratur. Sie stellt sich radikal der Realität des Körpers, allein deshalb hätte uns vor fast drei Jahrzehnten dieser Text gutgetan. Sie reflektiert aber auch auf Schritt und Tritt, was die Auflösung der Persönlichkeit für die Gewissheiten der erwachsenen Kinder und Familien bedeutet. Wie verläuft der Prozess des Trauerns, wenn die Person, die man zu kennen meint, verschwindet, während der Körper noch Präsenz besitzt.

Krämerladen in einer Kleinstadt

Annie Ernaux’ Aufzeichnungen enthalten auch immer ein Nachdenken über das Schreiben. Wie authentisch kann es in solch extremen Momenten sein? Innerhalb ihres Werks, das auf dem absoluten Bekenntnis zum eigenen Erleben basiert, stellt dieses Buch eine unumstößliche Notwendigkeit dar. Die Herkunft aus einer Familie, die in der normannischen Kleinstadt Yvetot einen Krämerladen betrieb und von der Mutter mit strenger Hand geführt wurde, ist für Ernaux immer von der Klassenfrage geprägt. Und die aktualisiert sich in der Sprache.

In Wendungen und Phrasen zerfällt sie im Verlauf der Demenz und offenbart in ihren Fragmenten dann doch wieder verdrehte Wahrheiten über das Leben der kleinen Leute. Erschütternd und hellsichtig ist dieser Text, aber Trost darf man von ihm nicht erwarten.

Annie Ernaux: Ich komme aus der Dunkelheit nicht raus. Deutsch von Sonja Finck. Bibliothek Suhrkamp, 112 S., 22 Euro