Der Verleger Michael Ringier aus der Schweiz legt den Fokus auf zeitgenössische Kunst.

Langen Foundation500 Arbeiten aus der Sammlung Ringier in Hombroich

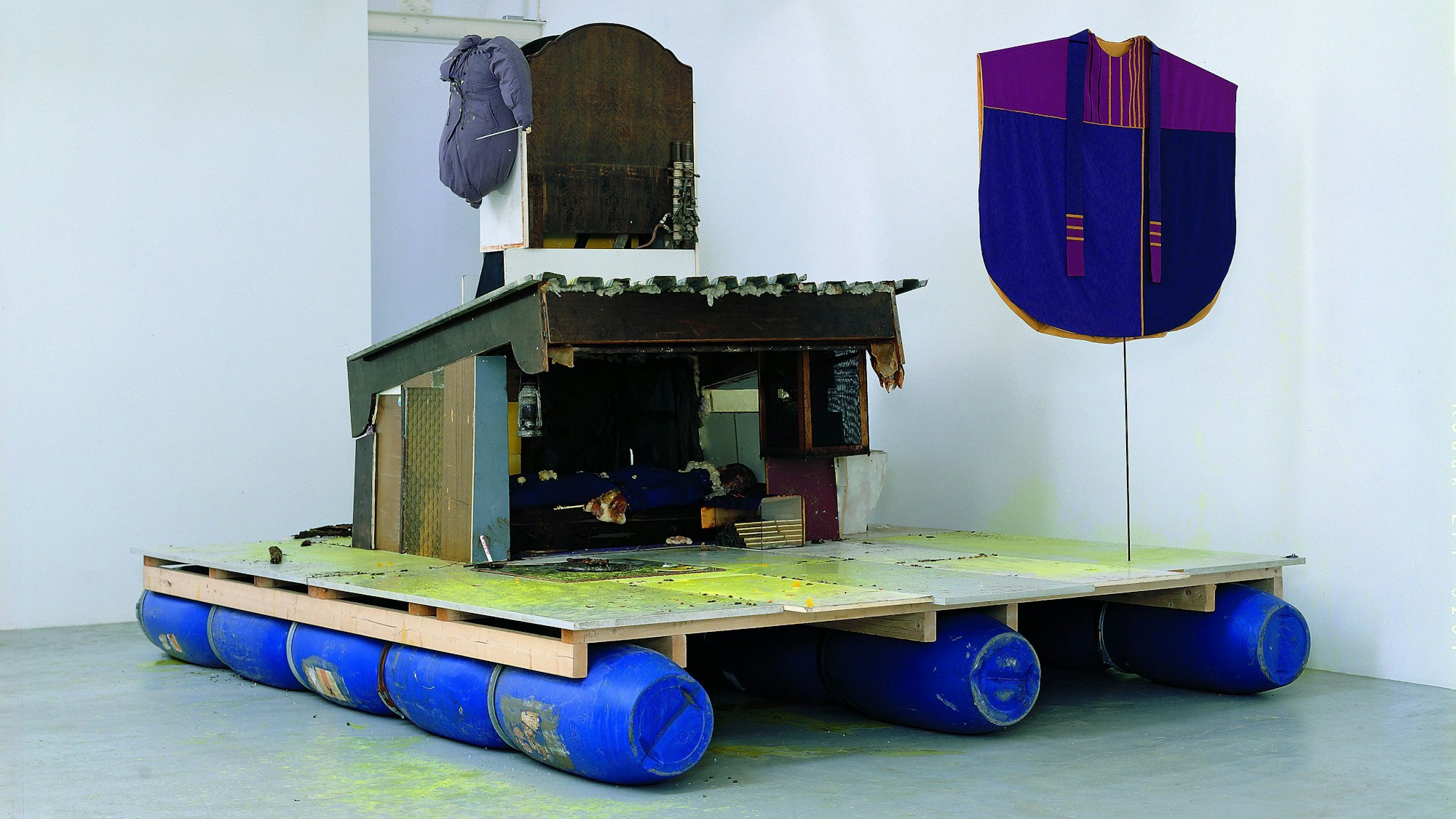

Kai Althoff/Robert Elfgen Das Floss 2004 Mischtechnik.

Copyright: Kai Althoff / Robert Elfgen Courtesy of the artist and Gladstone Gallery and Sprüth Magers

Ob Robinson Crusoe Barbecue Soße zum Kotelett aß? Kleckse und Knochen eines letzten Mahls liegen an Deck eines abenteuerlichen Floßes, das Kai Althoff und Robert Elfgen 2004 aus Regentonnen, Sperrmüll, Butzenscheiben und Bauschaum bauten. Ein Ungetüm, dessen Segel – bestehend aus einem lilafarbenen Priestergewand – gehisst ist.

Text und Schrift stehen im Fokus

„Das Floss“ ist das größte Objekt unter Skulpturen, Zeichnungen, Fotos, Filmen Videos, Soundinstallationen und Malerei aus der Sammlung Ringier. Es wirkt wie ein Vehikel, um in die Welt ganz unterschiedlicher, aber immer aufregender Positionen zu katapultieren. Das passt gut in die Architektur des Ausstellungshauses der Langen Foundation, das der japanischen Architekt Tadao Andō – inspiriert von der einstigen Raketenstation Hombroich auf ehemaliger NATO Basis – in die niederrheinischer Ebene bei Neuss setzte: Die sanft fließenden Räume umrunden nun rund 500 Arbeiten zeitgenössischer Kunst aus der Sammlung des Schweizer Verlegers Michael Ringier.

Beatrix Ruf und Konzeptkünstler Wade Guyton kuratierten und mussten „so manchen Darling bei der Auswahl aus dem großen Fundus killen“. „Ich habe meinen Fokus schon früh auf Text und Bild gelegt“, sagte Ringier bei der Eröffnung. Die ersten Schritte als Sammler machte der Schweizer in Köln in den 1980er Jahren. In Vitrinen liegen einzelne Blätter, Prototypen wie das „Haus der Presse“ von Nikolai Sedelnikow, das er für ein Notizbuch oder einen Kalender in Taschenformat von 1930 bis 1935 schuf. Schrifttypen und Layout sind geprägt von den Suprematisten oder dem Bauhaus.

Für Beatrix Ruf steht fest, dass beide Bewegungen entscheidende Umwälzungen für das Design in Gang brachten und Wegbereiter für die moderne Kunst waren. Das Hauptaugenmerk der Sammlung reicht von Werken aus den späten 1960er Jahren bis heute. Es sei ein sehr experimenteller Prozess gewesen, die Werke in Bezug zum Gebäude zu setzten, verriet Guyton, der die Vitrinen mit gelben Fliesen auslegte. Quasi als Zitat an den Küchenboden seines Ateliers in New York.

Verstörende Zweideutigkeit

An den Wänden hängen Stickereien von Alighiero Boetti neben Fotoarbeiten von Thomas Ruff. Die Strickpüppchen von Mike Kelley erlauben einen Blick in verstörende Zweideutigkeit: Zerliebte und zerschundene Figuren als Fundstücke aus Wohnungsauflösungen lassen den Fantasien freien Lauf über das, was in Kinderzimmern gespielt wird. Der österreichische Künstler Franz West schuf im Nullerjahr 2000 ein undefinierbares Passstück zum Trinklied aus Gustav Mahlers „Des Knaben Wunderhorn“: Ein Brocken aus Papiermaché thront auf einem Kühlschrank mit düsterem Eichenfurnier.

Wer sich den „Lauf der Dinge“, den Film des Künstlerduos Fischli/ Weiss von 1987, anschauen möchte, darf auf dem Sofa Platz nehmen. Die Kettenreaktion von improvisiert wirkenden Vorrichtungen zur Erzeugung von Flammen, Bewegung, chemischen Reaktionen, Schaum, Nebelschwaden und ähnlichem ist zu Beginn des Films schon in Gang gesetzt. Es ist nicht die einzige Arbeit der Schweizer Medienkünstler.

Neues zu entdecken gibt es auch bei mehrfachem Durchlauf der Geschosse, die durch Rampen in imposanten Räumen verbunden sind: Die über hundert künstlerischen Positionen, darunter auch Werke von Cindy Sherman, Rosemarie Trockel oder Isa Genzken, fügen sich hier wie einen Kosmos aufregend neuer Sichtweisen.

Erläuterungen im Buch

Guyton und Ruf operieren mit einer Vielzahl von Materialien, Möbeln und raumgreifenden Vitrinen. Es gibt keine Erläuterungen oder Titel direkt neben den Werken. Vielmehr darf der Besucher in einem gelben Auskunftsbuch mit minimalistischen Skizzen zur Hängung selbst herausfinden, von wem was stammt und wie es heißt.

Die Sammlung ist westlich geprägt. „Bilder aus Indien oder Afrika“ habe er nie gekauft, erklärt Ringier im Interview, das im Begleitbuch in Auszügen abgedruckt ist. Denn: „Ich verstehe nichts von indischer Kultur und müsste mich zeitaufwendig einarbeiten. Um Dinge frühzeitig zu erkennen und einzuordnen, muss man das Umfeld erkennen.“ Den Bezug zur Gegenwart hat der Sammler allerdings ganz genau im Blick.

Bis 5. Oktober, Di bis So 10 – 18 Uhr, Raketenstation Hombroich 1, Neuss.