Gegen aller Widerstände helfen sie von Gewalt betroffene Frauen in Afghanistan. Das Rautenstrauch-Joest-Museum erzählt ihre Geschichte.

Neue Ausstellung in KölnMit der Hilfe von Kölnerinnen kämpfen Afghaninnen für Frauenrechte in ihrem Land

Eine Gruppenberatung von „Medica Afghanistan“ im Jahr 2016: Afghaninnen konnten sich in diesem Rahmen austauschen und bekamen Beistand. Zur Entspannung machten sie Dehnübungen.

Copyright: Zahra Khodadadi/medica mondiale

Hoffnung war etwas, das lange nirgends zu sehen war. Und plötzlich schien sie überall zu sein. An dieses Gefühl bei ihrem Besuch in Afghanistan erinnert sich die Kölnerin Monika Hauser gut. Es war 2001, und die Talibanregierung wurde gerade erst gestürzt.

Die Gynäkologin machte es sich mit dem Team ihres Vereins „medica mondiale“ zum Ziel, in dem gebeutelten Land zum Schutz von Frauen beizutragen. Die Kölnerinnen fanden immer mehr Afghaninnen, mit denen sie Hand in Hand arbeiteten.

So entstand bereits nach einem Jahr die Organisation „Medica Afghanistan“. Rund 90 Mitarbeiterinnen an mehreren Standorten hatte sie an ihrem Höhepunkt und wurde landesweit bekannt. Hauser selbst war 2014 zuletzt vor Ort. Zwei Jahre zuvor machte „Medica Afghanistan“ sich unter der Leitung von Afghaninnen eigenständig, wurde aber weiterhin aus Köln unterstützt.

Dass sich im Sommer 2021 wieder alles ändern würde, ahnte noch niemand. Die Szenen, in denen sich Menschen bei verzweifelten Fluchtversuchen an rollenden Militärflugzeugen festhalten, waren damals in weiter Ferne.

Beratung und Rechtsbeistand für Afghaninnen

„Viele unserer Kolleginnen waren aus dem Exil zurückgekehrt, um ihr Land wieder aufzubauen“, erzählt Hauser von den ersten Jahren der gemeinsamen Arbeit. „Ohne das Talibanregime hatten Frauen überhaupt wieder die Möglichkeit rauszugehen, die Schule oder Uni zu besuchen und zu arbeiten. Ich habe viele Ärztinnen, Lehrerinnen und Juristinnen kennengelernt. Einige saßen in der Regierung.“

„Medica Afghanistan“ baute unter anderem ein Netzwerk aus psychosozialen Beratungsstellen auf, in denen Frauen Beistand fanden. Das Team arbeitete auch daran, Rechte von Frauen zu sichern. So machte sich Hauser und einige Juristinnen auf den Weg in afghanische Gefängnisse. Dort konnten sie laut eigenen Aussagen über 2000 Frauen frei bekommen.

„Wir hatten mitbekommen, dass Frauen wegen sogenannter moralischer Verbrechen einsitzen. Das heißt, sie wurden zum Beispiel auf der Straße aufgegriffen, weil ihr Mann gesagt hat, sie hätten Ehebruch begangen.“ Da es für viele Frauen weder Akten noch Prozesse gab, konnten schnell Verfahrensfehler nachgewiesen werden.

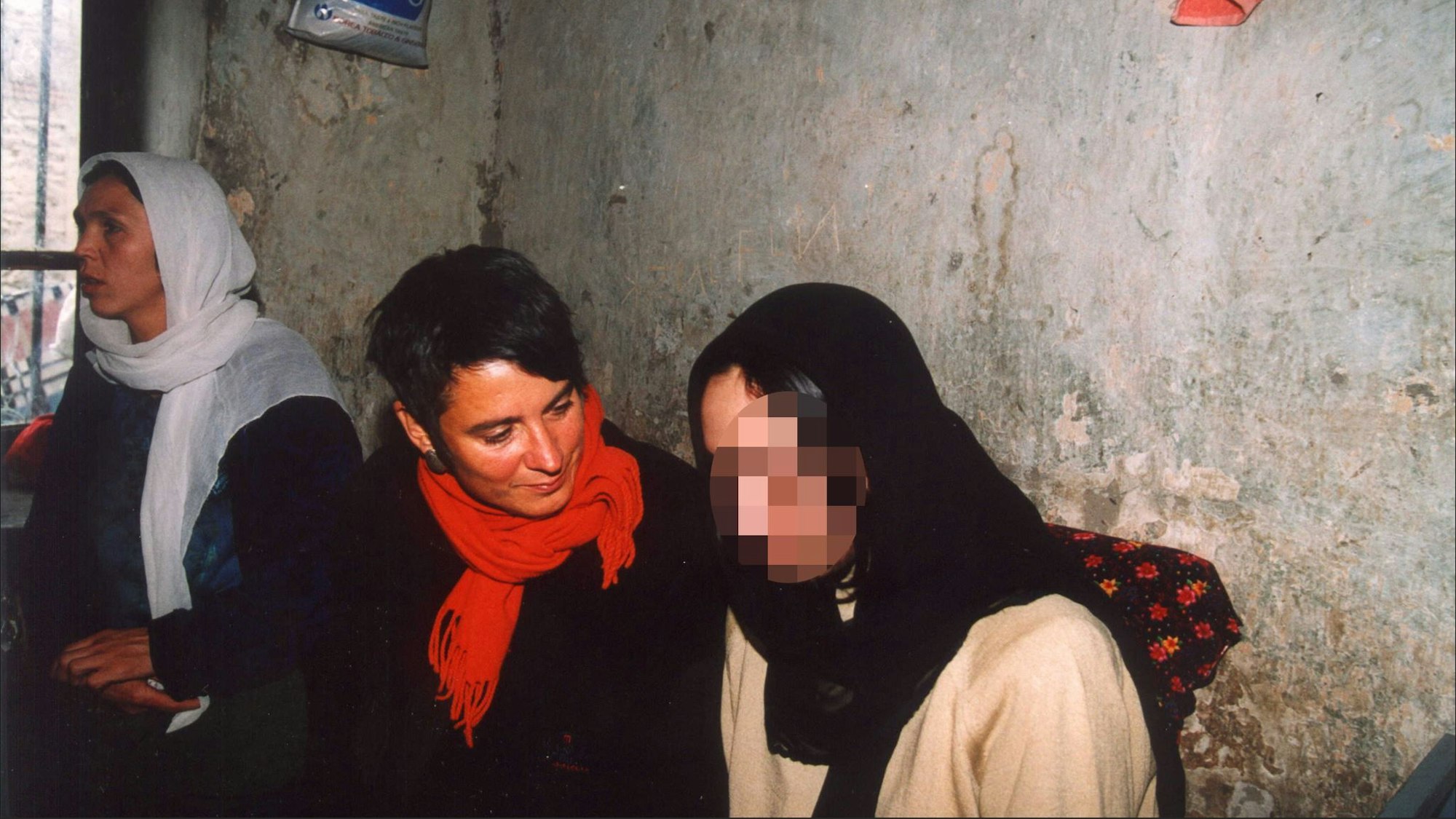

Ein Gefängnis in Kabul 2003: Monika Hauser (Mitte) und eine Juristin (l.) beraten eine inhaftierte Frau (r.).

Copyright: Ursula Meissner

Die engagierten Frauen leisteten immer wieder Pionierarbeit. 2009 wurde in Afghanistan ein revolutionäres Anti-Gewalt-Gesetz installiert, das unter anderem die Verheiratung von Minderjährigen und Vergewaltigung unter Strafe stellte. „Unsere Juristinnen haben immer wieder Prozesse angestrengt, um Täter nach diesem Gesetz zu verurteilen“, erklärt Hauser. Darunter auch Taliban oder andere mächtige Männer. Doch egal wie viele Fortschritte es gab, die Arbeit blieb mühsam. Sehr konservatives Gedankengut und Korruption dominierten das Land, erinnert sich Hauser.

2021 sollte das Engagement der Organisation vorerst unmöglich werden. Die Taliban nahmen am 15. August Kabul ein und die letzten US- sowie NATO-Truppen zogen nach einem rund 20 Jahre langen Einsatz rund einen Monat früher ab. Das „Horror-Regime“, wie Hauser es nennt, kehrte zurück.

Für Hauser und das Team von „medica mondiale“ war klar, dass die afghanischen Kolleginnen so schnell wie möglich flüchten mussten. „Wegen ihrer Arbeit sind sie extrem gefährdet. Die Kolleginnen sind landesweit bekannt. Es war klar, dass sie auf der Liste der Taliban ganz oben stehen.“ In Köln bildete sich schnell ein Krisenteam. Innerhalb eines halben Jahres schaffte man es, die 90 Frauen mit ihren Familien zu evakuieren und nach Deutschland zu bringen.

Monika Hauser gründete 1993 die Kölner Organisation „medica mondiale“. Sie ist eine mehrfach preisgekrönte Aktivistin.

Copyright: Bettina Flitner

Heute arbeitet „medica mondiale“ mit fünf Partnerorganisationen zusammen. Diese setzen ihre vielfältige Arbeit in Afghanistan auch nach der Machtübernahme fort. Trotz der ständigen Gefahr, inhaftiert zu werden. „Und im Gefängnis ist ziemlich wahrscheinlich, dass Folter passiert.“ Aus Köln werden sie nun mit Expertise, Zugang zu online Plattformen und Geld unterstützt. Damit sie unentdeckt bleiben, muss „medica mondiale“ einige der Organisationen geheim halten.

Sie bieten unter anderem weiterhin Beratungen an. Wo sich die Stellen befinden, wird nur durch Mundpropaganda verbreitet. „Für die Frauen sind die Beratungen ein Hoffnungsschimmer. Es ist oft der einzige Ort, an dem sie sich austauschen können und sich in ihrem tiefen Schmerz und ihrer Verzweiflung wahrgenommen fühlen.“

„In Afghanistan gibt es kaum Frauen, die nicht traumatisiert sind. Die Gewalt, die sie teils ihr ganzes Leben lang erfahren mussten, hat sich nochmal verschärft, seit die Taliban wieder an der Macht sind.“ Den Rechtsstaat hat das gewalttätige Regime ausgehängt. Seine Gesetze basieren auf einer besonders strengen Auslegung des Islam. Wer sie nicht befolgt, muss teils auch mit öffentlicher Auspeitschung oder gar Hinrichtung rechnen. Die Taliban bestätigen das.

Das Engagement von „Medica Afghanistan“ war breit gefächert. Bei diesem Kurs in Kabul aus dem Jahr 2008 brachte das Team den Teilnehmerinnen das Alphabet bei.

Copyright: Lizette Potgieter

Insbesondere werden Frauenrechte eingeschränkt. Afghaninnen dürfen die Schule nur bis zum Ende der 6. Klasse besuchen. Weder der Besuch einer Uni, noch Jobs sind für Frauen erlaubt. Parks, Schönheitssalon oder Sportanlagen sind komplett tabu, auf die Straße dürfen sie nur in männlicher Begleitung. Körper und Gesicht müssen sie dabei komplett verschleiern.

Auch zu Hause seien die meisten Frauen nicht sicher, erklärt Hauser. „Viele Mädchen erleben schon sehr früh sexualisierte Gewalt durch andere Familienmitglieder. Später müssen sie für den Haushalt oder sexuelle Dienste zur Verfügung stehen, haben keine eigenen Rechte oder Perspektive.“ Diese Dynamiken habe sich seit der Machtübernahme noch verstärkt, das berichten auch die Partnerorganisationen. „All die Gewalt und die Einschränkungen führen zu einer großen Belastung der Frauen. Viele leiden unter Depressionen.“

Unter diesen Bedingungen eine Organisation für Frauenrechte zu leiten, ist denkbar schwierig. Die Partnerinnen von „medica mondiale“ müssen dafür kreativ werden. So werden alte Uni-Kollegen auf dem Papier zu Leitern gemacht und die Beratungsstellen unter dem Deckmantel eines anderen Betriebs geführt. „Es verdient unseren allerhöchsten Respekt, wie die Kolleginnen da arbeiten. Es ist wichtig, dass wir die afghanischen Frauen nicht vergessen. Daher müssen wir an ihrer Seite bleiben und weiter Unterstützungsarbeit leisten.“ So können wenigstens ein paar „Hoffnungsschimmer“ erhalten bleiben.