Einige der Gäste der Aktionswoche in der Suppenkirche kommen schon seit Jahren für gutes Essen, Gespräche und gegenseitiges Verständnis.

Armut in EuskirchenDie Menschen kommen ganz unterschiedlichen Gründen in die Suppenkirche

Für das leibliche Wohl in der Suppenkirche sorgt ein Team von Ehrenamtlichen.

Copyright: Katrin Krause

Seit einem Jahr gehen Maria und Andreas Jonas regelmäßig in die Suppenkirche in Euskirchen. Ihre Namen wurden geändert. Maria Jonas hat Lidstrich und Lippenstift sauber aufgetragen. Im Haar trägt sie eine perlenbesetzte Spange. Sich schön zu machen, wenn sie ausgeht, ist für sie selbstverständlich.

Als Maria Jonas ihrer guten Freundin erzählte, dass sie und ihr Mann jetzt regelmäßig in die Suppenkirche der evangelischen Gemeinde gehen, rümpfte die Freundin die Nase. Eine Suppenküche sei doch was für arme Leute, habe sie gesagt. Und das seien die beiden doch nicht.

Ein Unglücksfall ereilte ein Ehepaar aus Bad Münstereifel

Dann beginnt Andreas Jonas zu rechnen. 2000 Euro Rente für zwei Personen. „Das klingt jetzt vielleicht nach richtig viel Geld, aber das ist es nicht“, sagt er. Vor allem dann nicht, wenn 1000 Euro allein für die Miete draufgehen. Hinzu kommen Fixkosten und der immer teurer werdende wöchentliche Einkauf.

Ihren Lebensabend hatten sich Maria und Andreas Jonas bis vor einem Jahr ganz anders vorgestellt. Damals waren sie stolze Besitzer eines hölzernen Fachwerkhauses in Bad Münstereifel, in dem sie sich verwirklicht hatten und zu Hause fühlten. Das Geld, das die Eheleute in 40 Jahren als Cafébetreiber verdient hatten, haben sie nahezu vollständig in ihr schönes Haus gesteckt: als Vorsorge fürs Alter.

Alles, was wir uns unser Leben lang erarbeitet haben, war auf einmal verloren.

Doch es kam anders. An einem Sommernachmittag verrichtete ihr Nachbar Gartenarbeiten. Jätete Unkraut, flämmte es an den Rändern seines Hauses weg. Doch irgendwie, so sagt Jonas, müssen Funken des Unkrautbrenners auch zwischen Holzfassade und Mauerwerk ihres eigenen Hauses geraten sein. Das Holzhaus stand in kurzer Zeit in Flammen. „Alles, was wir uns unser Leben lang erarbeitet haben, war auf einmal verloren“, sagt Jonas. Seine Stimme überschlägt sich dabei. „Es war der 22. Juli 2022.“

Und seitdem hätten die beiden viel Pech und Ärger gehabt – mit Architekten, Versicherungen und Denkmalschutz. „Eigentlich würden wir gerne in das Haus zurück“, sagt Andreas Jonas. Fügt aber hinzu, dass es vielleicht das Vernünftigste wäre, einen Schlussstrich unter die ganze Sache zu ziehen. In der kleinen Wohnung zu bleiben, irgendwann das Geld von der Versicherung zu bekommen und seinen Frieden mit der neuen Situation zu schließen. „Ich habe Sehnsucht“, sagt Maria Jonas. Ihre Augen füllen sich mit Tränen.

Früherer Betreiber der Euskirchener Posthalterei kocht in der Suppenkirche

Robert Ziemons hat früher mit seinem Sohn das Kapellchen in Euskirchen geführt – und die Posthalterei. Für die etwa 100 Besucher der Suppenkirche hat er an diesem Tag dicke Bockwürstchen und einen cremigen Kartoffelsalat gekocht. Eine gut gefüllte Gastroschale aus Edelstahl bringt er zur Essensausgabe. Das Stahlgeklapper lockt einige Gäste sofort aus dem Speisesaal. Ein paar ältere Damen stehen betont langsam auf. Sie schauen sich um, wollen wissen, was die Damen an den anderen Tischen tun. Niemand will die Erste an der Essensausgabe sein, aber die Letzte will auch keine sein.

Ein Höhepunkt der Aktionswoche der Suppenkirche war neben dem Haareschneiden die Modenschau. Inmitten des Gemeindesaals wurden ein Laufsteg aufgebaut und Kleidung aus dem Diakonie-Kleiderladen präsentiert.

Copyright: Katrin Krause

Die Damen tragen schicke Ketten und Blusen. Die lange Schlange vor der Essensausgabe besteht beinahe ausschließlich aus gut gekleideten Seniorinnen. Agnes Fischer (Name geändert) ist eine von ihnen. Der Kartoffelsalat sei mit einer guten Mayonnaise gemacht, sagt sie. Das könne man sehen und auch schmecken. Fischer kommt her, weil sie meistens allein zuhause ist, sagt sie. Und weil sie hier immer so herzlich über „Andys schmutzige Witze“ lachen kann. Zuhause habe sie nicht viel zu lachen. Da sei nur ihre kranke Mutter, da sei es still. Zuhause gebe es nur Sorgen und Dinge zu erledigen.

Einige Seniorinnen in Euskirchen leben am Existenzminimum

„Viele Seniorinnen hier leben am absoluten Existenzminimum“, sagt Pfarrerin Judith Weichsel. Viele seien alleinstehend, verwitwet oder hätten einen kranken Ehemann, den sie pflegten. „Das alles sind Frauen, die Kinder großgezogen haben. Frauen, die finanziell von ihrem Ehemann versorgt wurden und nie selber gearbeitet haben.“ Jetzt lebten sie in Armut. Aber die meisten von ihnen versuchten das zu verbergen, sagt Weichsel.

Das sei ihr besonders nach der Flut aufgefallen. Immer wieder habe sie Gespräche mit Frauen geführt und nur durch Zufall herausgefunden, dass sie alles verloren hätten. Dass sie in einer völlig zerstörten, schimmeligen Wohnung lebten, ohne Einrichtung, ohne Besitz. Und diese Frauen hätten das einfach ertragen, für sich behalten und ihr Leben, so gut es ging, weitergelebt. „Diese Frauen sind wahnsinnig leidensfähig“, sagt Weichsel. Und: „Sie leben ein Leben im Verborgenen.“

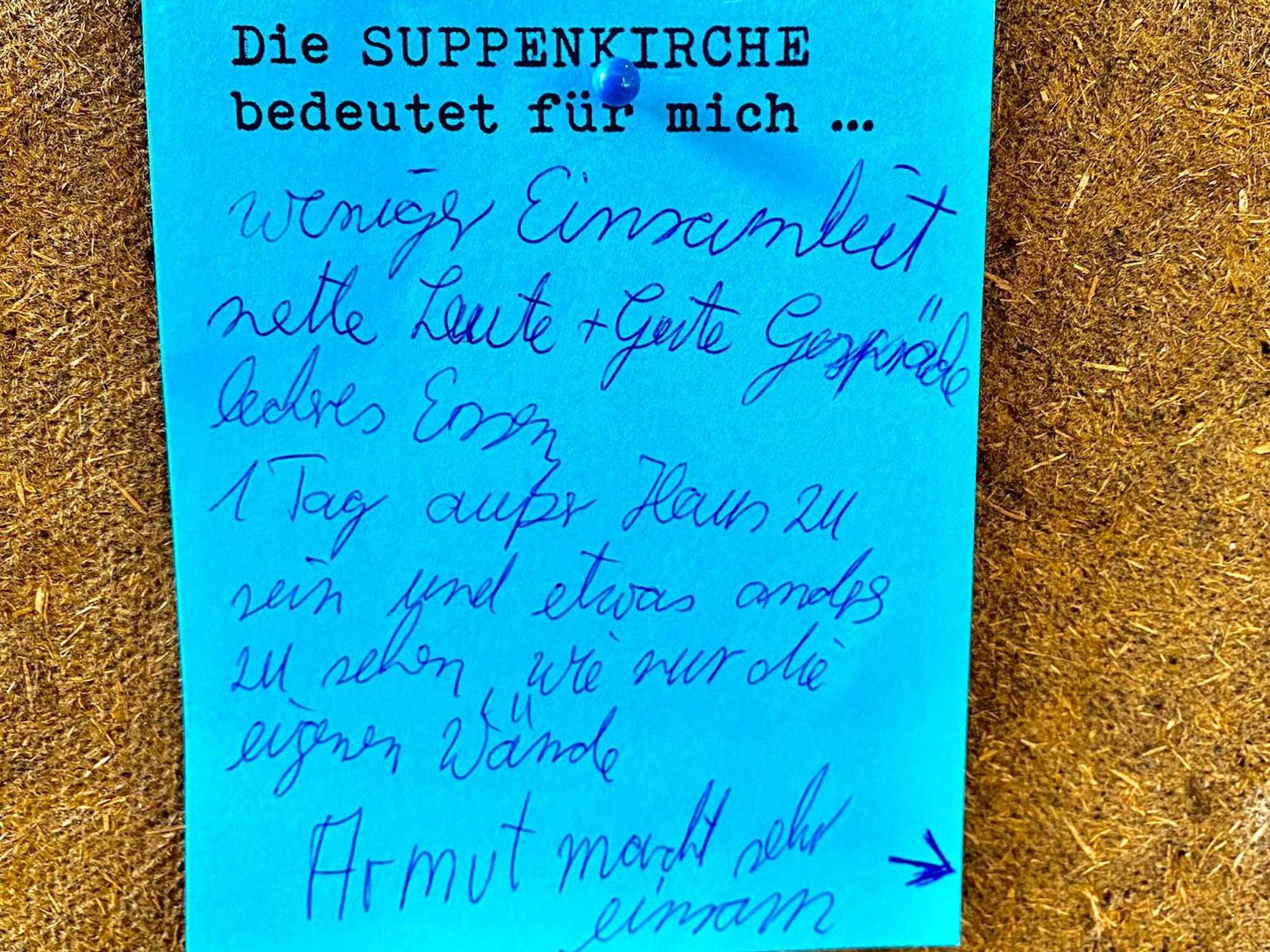

Armut bedeutet für viele Betroffene nicht nur, dass sie sich kaum ihr Essen leisten können, sondern auch, dass sie ihre Tage ganz alleine daheim verbringen und mit niemandem sprechen können.

Copyright: Katrin Krause

Tatsächlich sprechen die Frauen in der Suppenkirche nie von der Flut oder vom Hochwasser. Und das Wort „Katastrophe“ kommt ihnen schon gar nicht über die Lippen. Stattdessen sprechen sie hier vom Regen, andere vom Wasser. Emma Schmitt (Name geändert), die sechs Wochen lang nicht aus ihrer Wohnung kam, nennt die Flut „Überschwemmung“.

Die Frauen scheinen es gewohnt zu sein, große Probleme in ihrer Sprache möglichst klein zu halten. Niemand hier soll denken, dass sie mit irgendetwas nicht zurechtkommen – auch nicht mit „dem Wasser“. „Bitte nicht so viel Kartoffelsalat“, sagt eine zierliche Frau an der Essensausgabe.

Pünktlich zum Essen hasten einige Männer in die Suppenkirche

Mehrere Männer stürmen jetzt in die Suppenkirche. Sie machen große Schritte, sind zielstrebig, riechen nach Rauch und pfuschen sich in der Schlange vor. „Diese Männer kommen immer nur zum Essen“, sagt Margret Mertens (Name geändert). Obdachlose und Drogenabhängige seien das, sagt sie. Und sie wüssten sich oftmals nicht zu benehmen.

Einer von ihnen habe letztens sein Essen abgeholt und es auf der Treppe zu sich genommen. Dabei gebe es doch eigentlich Gruppentische. „Ich bin hingegangen und habe den Mann gebeten, sich mit seinem Essen bitte an einen Tisch zu setzen“, sagt sie. Doch der Mann, der sich zu keiner der Gruppen zugehörig fühlte, habe dann sein Essen genommen und es weggeschmissen, sagt Mertens und ist empört. Zwei Dinge könne sie nicht ertragen: Wenn Leute gutes Essen wegschmissen und wenn sie sich nicht zu benehmen wüssten.

Sich nicht zugehörig zu fühlen, ist für viele ein vertrautes Gefühl

Sich nicht zugehörig zu fühlen, das könne einen halt auch wütend machen, findet Inge Brecht (Name geändert). Wie sich das anfühlt, das weiß die 77-Jährige ganz genau. Als sie das erste Mal in die Suppenkirche kam, setzte sie sich an einen Tisch zu anderen Leuten. „Die haben mich von oben bis unten betrachtet. Gesagt haben sie aber nichts.“ Da ist Inge Brecht einfach gegangen und hat sich an einen anderen Tisch gesetzt. Diese Geringschätzung und Ausgrenzung, sagt sie, kenne sie „von draußen“.

Bis vor einer Woche hat Inge Brecht noch für eine Reinigungsfirma geputzt. Jetzt wurde sie „aussortiert“. „Ersetzt, durch eine jüngere Frau“, sagt Brecht. Dabei sei sie auf den Job angewiesen. Denn alleine durch ihre Rente könne sie ihre Miete kaum stemmen. Und das, obwohl sie schon mit Tochter und Enkeln unter einem Dach wohne. Inge Brecht ist enttäuscht von ihrer Chefin.

Die Leute, die auch nur ein bisschen mehr Geld haben als ich, die gehen doch nicht putzen.

„Ich bin zwar alt, aber ich bin noch klar im Kopf. Habe zwei gesunde Hände und zwei gesunde Füße.“ Eigentlich, so sagt sie, wünsche sie keinem etwas Schlechtes, aber ihrer Chefin wünsche sie doch, dass sie mit den jungen Leuten „auf die Schnauze“ falle. „Ich bin ehrlich“, sagt sie: „Wer will heute noch putzen gehen?“ Sie antwortet prompt: Keiner, gar keiner. „Die Leute, die auch nur ein bisschen mehr Geld haben als ich, die gehen doch nicht putzen.“

Sich die Hände dreckig machen und den Rücken kaputt, sei eine Arbeit für die, die am allerwenigsten hätten. Und als Inge Brecht damals zu arbeiten begann, da hatte sie eben nichts anzubieten als einen gesunden funktionierenden Körper. Damit, sagt sie, habe sie ihren Frieden gemacht, aber mit der Arroganz derer, die sich für etwas Besseres halten, damit werde sie keinen Frieden mehr machen.

Die evangelische Kirchengemeinde öffnet einmal pro Woche die Suppenkirche für etwa 70 bis 100 Gäste.

Copyright: Katrin Krause

Dann erzählt sie von ihrer Enkelin und wie oft sie geweint habe, weil die anderen Kinder im Kindergarten sie gemieden hätten. „Das hat mir so wehgetan“, sagt die 77-Jährige. Brecht ist sich sicher: „Es gibt Kinder aus Familien mit Geld und Kinder aus Familien ohne Geld, und in den Kindergärten und auf den Schulhöfen finden sie nicht zusammen.“

Immer wenn ihre Enkelin ein Spielzeug genommen hat, hätten die anderen Kinder gerufen: „Nein, das ist meins meins meins!“ Inge Brecht mimt die anderen Kinder mit einer hässlichen Stimme. Ihre Wut kann sie kaum verbergen. Ihre Enkelin habe daraufhin bloß noch ihre eigenen Spielsachen in den Kindergarten mitgebracht. Das Problem zur Sprache gebracht hat Brecht nie. Sie wollte die anderen Kinder nicht anschwärzen und vermeiden, der Enkelin noch größere Schwierigkeiten zu bereiten.

Heute geht ihre Enkelin zur Schule. Sie sei sehr leise geworden, sagt Brecht. Einmal, als sie nach der Schule von einem Jungen geärgert wurde, habe ihr Bruder diesem Jungen die Nase blutig geschlagen. Inge Brecht kichert, als wäre sie selbst noch ein Schulmädchen. Sie hadert. Sie weiß, dass das, was sie als Nächstes sagen will, nicht gut klingen wird: „Ich glaube, das ist mir lieber. Wenn die Kinder sich wehren, wenn ihnen eine Ungerechtigkeit passiert.“ Ihre Augen funkeln.

Euskirchener verlor sich selbst für viele Jahre im Nachtleben

Udo Reetz (Name geändert) hat sich in seinem Leben viel gewehrt. Gegen andere Männer, die nicht seiner Meinung waren, gegen die Vorgesetzten bei der Bundeswehr, gegen die Polizei. Er skizziert sein Leben, als spreche er über das eines anderen: „Im Heim aufgewachsen, Bundeswehr, 17-jährige Ex-Freundin geschwängert, angefangen zu saufen, Schwarzarbeit, Knast.“

Reetz ist heute 61 Jahre alt, hat einen wachen Blick, ist muskulös, groß und breit gebaut. „Als ich mit 19 Jahren zum Bund musste, wusste ich nicht, was das überhaupt soll“, sagt er. Ständig sei er dort angebrüllt worden. Das sei nichts für ihn gewesen. Das Nachtleben habe ihn mehr interessiert. „Alkohol trinken, in die Disco gehen, Frauen anbaggern, sich mit Typen kloppen“, das sei sein Ding gewesen. Dabei wollte er früher als Junge eigentlich immer Sportlehrer werden.

Bei der Aktionswoche der Suppenkirche konnten Besucher ein Foto im Urlaubssetting erstellen lassen.

Copyright: Katrin Krause

In einem rauschhaften Taumel sei er gewesen in den Jahren, in denen er wegen Körperverletzung – und weil er „ein Polizeiauto zertrümmert hat“ – ins Gefängnis musste. Heute, so sagt er, sei der Rausch vorbei, die meisten Diskotheken geschlossen, und er benehme sich jetzt.

Seinen Freund Ralf Müller (Name geändert), der neben ihm sitzt, hat er durch eine Initiative gegen Arbeitslosigkeit bei der Caritas kennengelernt. Das ist inzwischen mehr als 30 Jahre her. Durch Müller ist Reetz zur Suppenkirche gekommen. Müller zu Reetz: „Am Anfang hast du dich schwergetan, herzukommen – aus Scham!“ Müller: „Ach was, ich hab' am Bahnhof gepennt, ich schäme mich für gar nichts.“ Müller erinnert sich da anders. Aber Müller kennt seinen Freund Udo Reetz gut, und er weiß, wann bei ihm eine Grenze erreicht ist.

„Viele Menschen hier schämen sich“, sagt Weichsel: „Man darf nicht arm sein. Wer arm ist, hat irgendwas falsch gemacht.“ So würden die Menschen über sich selbst denken. Dabei habe Armut viele verschiedene Ursachen. In den meisten Fällen aber werde sie einfach vererbt – wie auch Reichtum vererbt werde. „Aber die Leute, die herkommen, die sehen das nicht so.“ Sie glaubten, dass jeder Mensch selbst verantwortlich sei für den gesamten Verlauf seines Lebens. Und: „Wer arm ist, ist gescheitert. Und wer will schon zugeben, gescheitert zu sein.“

Kurz bevor die Modenschau in der Suppenkirche beginnt, berühren sich Maria und Andreas Jonas vorsichtig an den Händen. Marianne Mertens fragt ihre Tischnachbarin, ob alles in Ordnung sei, sie sei heute so still. „Alles in Ordnung. Ich habe keine Probleme – gar keine Probleme“, sagt die. Dann sagt Mertens nichts mehr und streicht ihrer Sitznachbarin bloß mit der Hand über den Rücken.